一次糟心的顺风车经历,揭秘滴滴顺风车“豪华”体验的真相

我们来聊聊一次可能让人感到糟心的滴滴顺风车“豪华”体验。这里的“豪华”可能带点反讽意味,因为真正的豪华往往意味着更好的服务和体验,而糟心的经历则恰恰相反。

想象一下,你可能在深夜加班后,或者长途旅行后,感到疲惫不堪,急需一个便宜又快速的回家方式。这时,滴滴顺风车跳出来一个看起来很不错的选项:

1. "价格诱人:" 价格远低于快车和专车,看起来性价比极高。你可能还看到了“舒适型”、“商务型”甚至标榜某种“豪华”配置的车辆。

2. "司机“精英”形象:" 司机通过了严格的筛选,照片看起来很专业,评价也似乎很高。你可能觉得遇到了一个靠谱的“白领”或“成功人士”。

3. "车辆“高端”外观:" 车辆可能是辆新车,品牌不错,看起来锃亮。你可能觉得坐进了“豪华”的车厢。

"然而,接下来的旅程却可能让你大失所望,甚至感到糟心:"

"“豪华”的陷阱 - 服务跟不上:"

"沟通不畅:" 司机可能表现得比较冷漠、不耐烦,或者英语/方言沟通有障碍,让你感觉很不舒服。

"态度恶劣:" 可能因为一点小问题(比如路线意见)就表现出不悦,甚至进行人身攻击

相关内容:

周末本是场愉快的短途出行——去苏州会友,还特意安排了曲水兰亭的体验行程。可回程时的那趟滴滴顺风车,却用一连串糟心操作,彻底颠覆了我对这个平台的认知。

此前朋友乘滴滴来找我时,曾夸赞司机素质高、车内环境好。于是这次往返苏州,我都果断选择了滴滴顺风车。尽管它的车费比其他平台稍贵,但想着“一分钱一分货”,便觉得物有所值。可谁能想到,去程的良好印象,竟成了回程噩梦的铺垫。

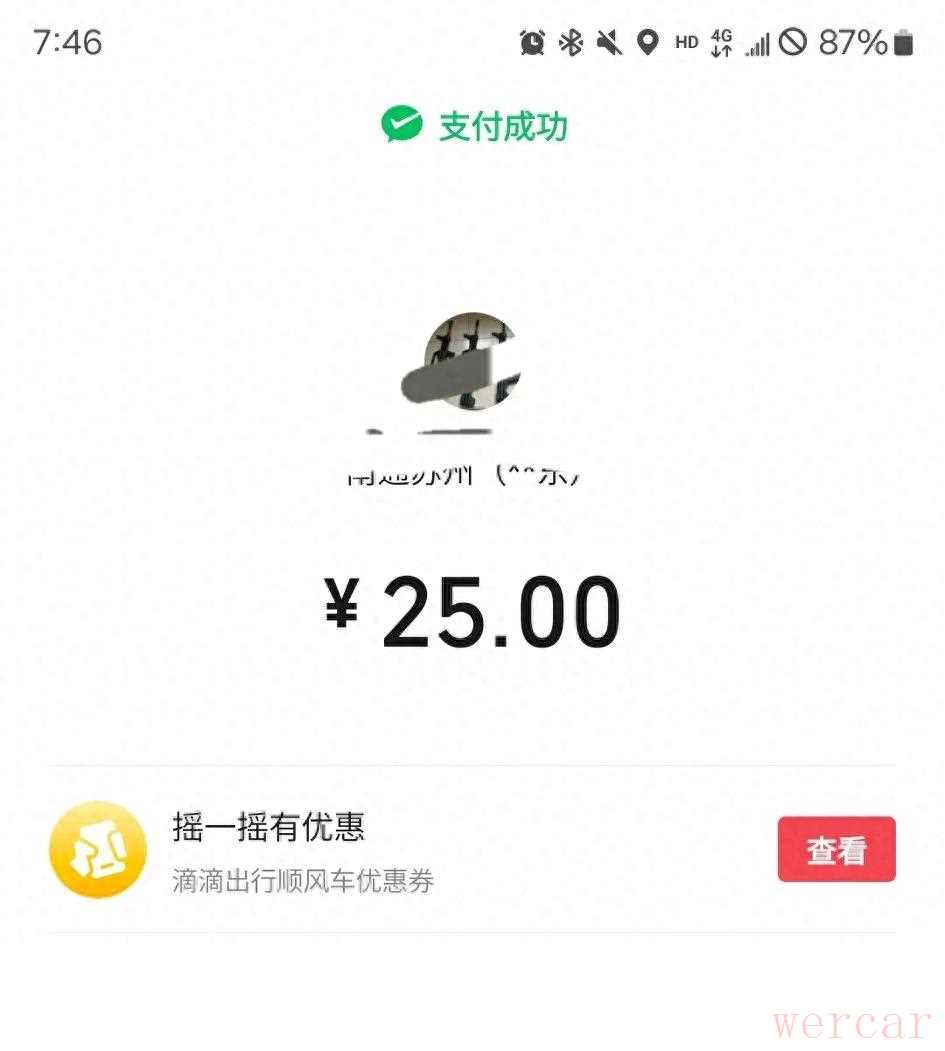

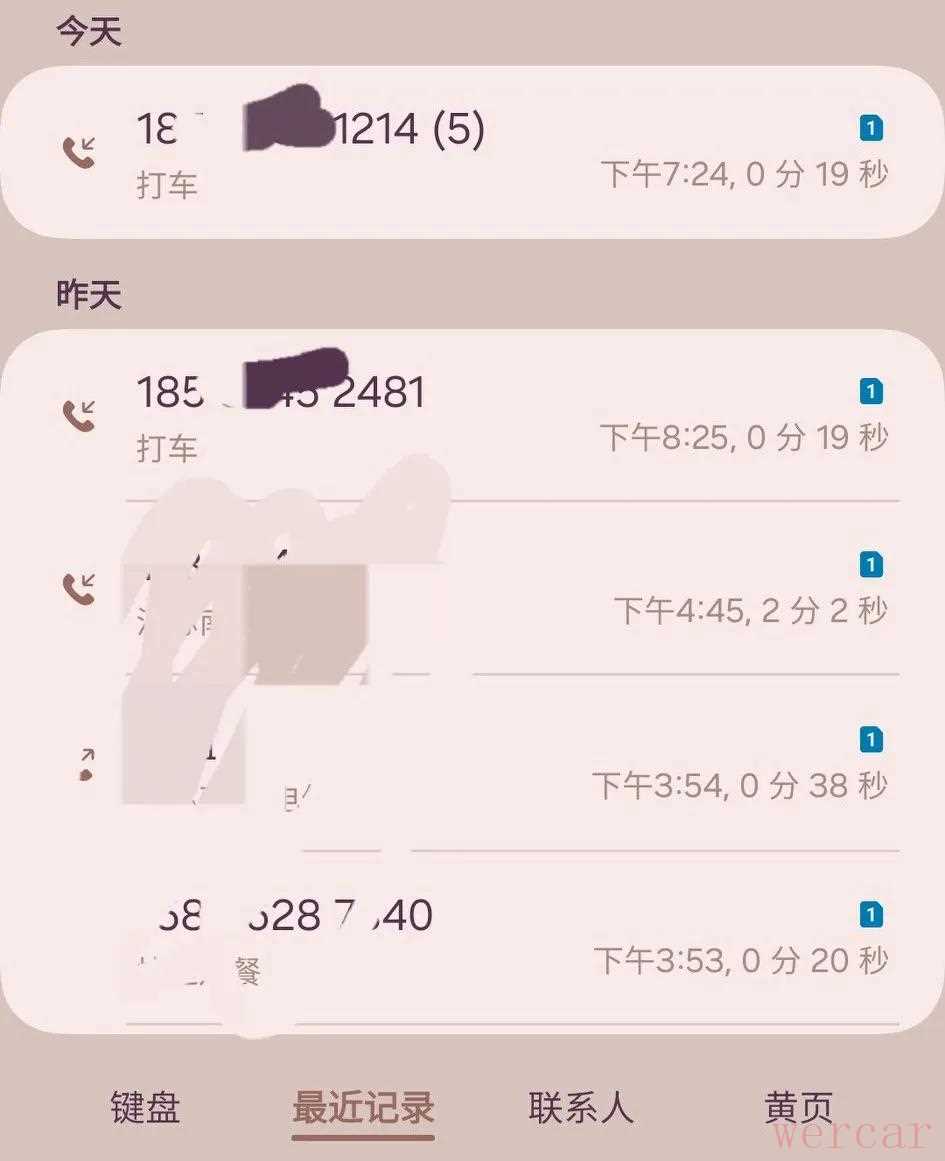

一切从司机索要高速费开始变味。早上出发时,接单司机顺道接了另一位乘客,两人平摊15元高速费,我觉得合情合理。可晚上返程的司机,仿佛把顺风车当成了发家致富的捷径。他张口就要25元高速费,当时我虽觉离谱,但想着天色已晚,就接两个乘客,多花点钱图个顺利也能接受。直到下高速时瞥见缴费单——全程高速费不过59元,我这才后知后觉:这哪是分摊费用,分明是在“宰客”。我特意留存了高速费的付款记录,59元的总费用清清楚楚,和他向我们每人索要的25元形成鲜明对比,这溢价程度实在让人咋舌。

更让人不适的还在后面。临近约定接驾时间,司机突然来电,电话里他说我定位的位置太堵,让我去他所在的地方找他。我还保留着这段通话记录,他那不容置疑的语气至今回想起来都让人不舒服。我背着行李吭哧吭哧坐了两站地铁赶到后,一打开车门就傻了眼——车里已经有四个人(包含司机)。我的订单上明明只有两名乘客,这明显是他在多个平台同时接单了。当时我下意识地在车里录了视频,画面里清晰地记录着后排挤着三个人,连我在内就是四位乘客,这与订单信息严重不符。身为一个独自在外地的女孩子,他又知道我的地址,我当时真没敢多理论,只能默默捏着冷汗上了车。

后排坐的一个男孩子,一点眼力见都没有,明明已经坐了三个人,他还把自己的包多占一块地方,我跟另外一个乘客只能挤在一个位子上,全程动弹不得。车子启动后,苏州市区本就堵,司机却路怒症发作,开始按喇叭。上了高速后,遇到拥堵路段,他竟然直接开上应急车道,还加塞。一路下来,我全程心惊胆战。

更气人的是后续的投诉无门。事发第三天,我整理好所有证据,包括乘车记录、付款记录、通话记录以及那段能证明车内有四个人的视频,在滴滴APP上进行举报。可隔了一会儿再去看,连举报记录没有。想找人工客服电话投诉,打过去之后,一直是机械音在,怎么都转不到人工,这些证据明明足以说明问题,却连提交给人工客服的机会都没有。

花钱买罪受已经够糟了,可连带着证据都投诉无门,这种被无视的感觉更让人窝火。这场本应轻松的返程,最终成了一场充斥着被宰、被挤、被无视的糟糕回忆。都说顺风车是共享出行的便利选择,可遇上这样的司机和平台服务,谁还敢再信?

也提醒大家:

遇到类似情况,当场录音、拍照留证,方便后续投诉。

这次经历真的让我对滴滴顺风车大失所望,希望平台能重视,别让更多乘客寒心!