住了4年28楼,身心俱疲!揭秘高层居住的崩溃体验,买房再不选高层

我完全理解你的感受!住在28楼,每天上下楼、担心电梯故障、享受不到阳光、通风不好、窗外景色单一,确实会让人感到压抑和崩溃。这种情况很多人都有过,所以你的决定非常正常,也是很多人买房时会考虑的重要因素。

你总结的“再也不买高层”是非常真实的体验。住在28楼可能带来的具体困扰可能包括:

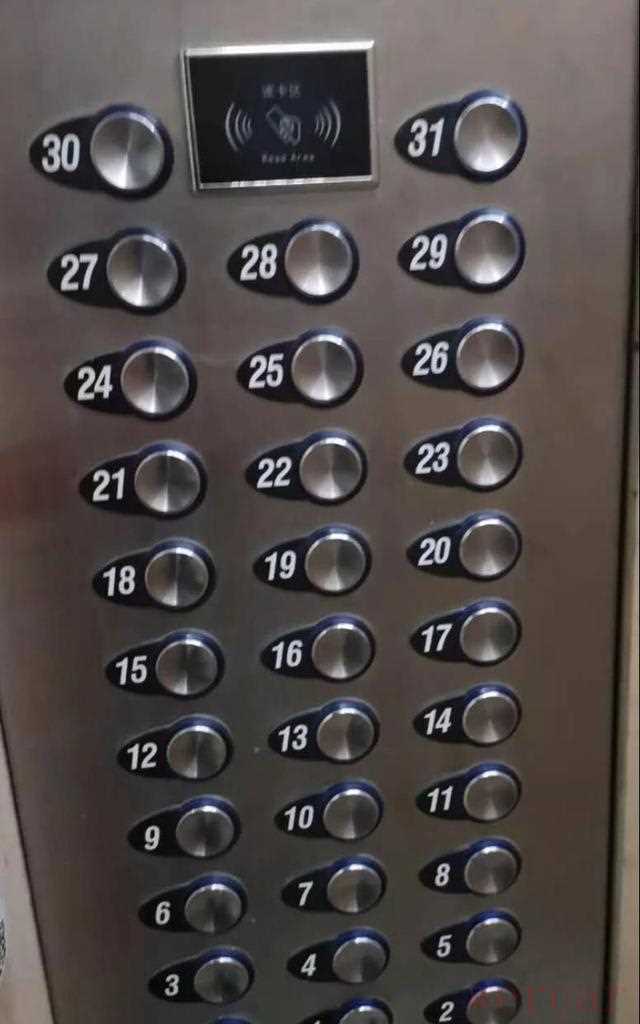

1. "出行不便:" 每天爬楼梯或等待(可能拥堵的)电梯,尤其在高峰期或电梯故障时,非常消耗时间和精力。

2. "采光和通风:" 高层建筑可能遮挡周围环境,导致室内光线不足,空气流通不畅,尤其在冬天或夏天。

3. "心理压抑:" 窗外是密密麻麻的楼群,缺乏开阔的自然视野,长时间居住可能会让人感到心情不畅、缺乏活力。

4. "噪音问题:" 除了交通噪音,上下楼的脚步声、电梯运行声等也可能比较明显。

5. "安全隐患:" 虽然概率低,但高层一旦发生火灾、地震等紧急情况,疏散和救援会非常困难,心理负担也重。

6. "物业和维护成本:" 高层住宅的物业费通常更高,且涉及更多的公共设施维护,如电梯、外墙等。

"那么,如果再买房,可以考虑哪些方向呢?"

"低层住宅:" 比如

相关内容:

我住28楼,夜里被楼上熊孩子蹦醒那一刻,真的想把房子直接扔回给开发商——别急着笑,你刷卡前要是也只看“视野无敌”,大概率会复制我的崩溃清单。

先说噪音。

别以为高层离地面远就清净,广场舞大妈的蓝牙音箱、学校早晨七点的广播、半夜飙车的改装排气,顺着风全往高处灌,分贝仪实测比楼下还高5。更离谱的是,楼上小孩光脚跑、拖拉椅子,楼板像纸糊,隔音差到你能听清他们看的哪一集奥特曼。

想换房?

先摸摸钱包,高层二手挂牌量一年涨三成,砍价砍到骨折才有人看。

油烟倒灌也玄学。

我家阳台朝北,可一到饭点,隔壁单元炒辣椒的味准点飘进来,关窗都堵不住。

物业来来回回测了三次烟道压力,结论:高层风压大,烟道止回阀形同虚设。

想自己改?

可以,先把厨房吊顶拆了,再花两千换电动风帽,还不一定管用。

灰尘多到怀疑人生。

以为25楼以上没土?

开窗半天,桌面一层黑粉,擦地抹布直接变抹布色卡。

研究员朋友告诉我,30层左右是城市扬尘悬浮带,PM2.5浓度反而比地面高。

加装新风花了两万,滤芯两个月就黑成煤球,等于给房子戴了个贵价口罩,还得定期续费。

电梯是隐形炸弹。

早高峰排队十分钟,轿厢里人贴人,手机信号一格,汗味香水味混着狗毛。

更惨的是故障,上次困人40分钟,维修工说配件得从德国订,等半个月。

新规要求百米以上住宅每层加避难间,公摊直接多3%,得房率再掉一次血。

大风天整栋楼都在小声尖叫。

台风夜,窗户缝隙哨子一样响,主卧吊灯晃成钟摆,我躺床上数楼层摇摆频率,脑内自动播放灾难片。

中国建筑科学研究院最新报告证实,30层以上住户出现眩晕、失眠的比例是低层的2.3倍,不是心理作用,是楼体微晃+风压差真能把人搞出“高楼综合征”。

想自救?

我试过一圈,给你省点时间。

隔音窗换三层夹胶,低频噪音降40分贝,钱包瞬间瘦三圈;新风系统+静电除尘,灰尘少八成,但滤芯耗材一年两千;电梯监控装AI预警,故障率降一半,可物业费跟着涨。

算完账,投入够在小城市付个首付,心里更凉。

政策也在悄悄转向。

住建部去年发话,250米以上一律限建,500米以上彻底封杀,多地直接卡死100米住宅审批。

开发商转头猛推12层以下小高层,同样地段,单价贵一千,买房人却抢着要——消防云梯够得着,公摊小,以后转手不用打骨折。

数据更直白:2023年一二线城市小高层成交占比飙涨15%,高层卖成库存老大,去化周期拉长到一年半。

所以,真别被“一览众山小”忽悠。

刷卡前,先去顶楼样板间蹲一晚,带上分贝仪、烟味鼻子、粉尘试纸,再查电梯维保记录、避难层设置、公摊比例,一条不合格就pass。

已经上车的,要么砸钱改造,要么趁政策还没彻底收紧,早点换仓,别等楼龄过十年,维修基金见底,电梯大修一次掏几万,那时候再跑就真成击鼓传花的最后一棒。

买房不是选风景,是给生活买保险。

与其每天数着楼层失眠,不如少看十公里 skyline,多睡一个整觉。