90年代夏利传奇,曾是无数家庭追求的汽车梦想

确实如此。90年代的夏利(Shahli),特别是早期由上海大众生产的版本(基于上海大众与大众汽车集团的技术合作),在中国汽车市场乃至普通家庭生活中都占据了一个非常特殊且重要的地位。它不仅仅是一辆汽车,更承载了一代人的记忆和对“拥有私家车”的最初梦想。

以下是一些原因,解释了为什么90年代的夏利会成为许多家庭的梦想:

1. "“国产第一车”的象征意义":夏利是中国汽车工业发展的一个缩影。作为早期引进技术、实现国产化的车型之一,它被视为“中国造车”的代表作,具有很高的民族自豪感。对于很多家庭来说,拥有一辆夏利,意味着拥有了国产汽车,是身份和地位的象征。

2. "经济承受能力":在90年代,私家车的价格对于绝大多数普通家庭来说都是一笔巨大的开销。夏利作为当时最普及、价格相对最低廉的国产轿车之一,是许多家庭能够“触摸”到的唯一选择。它极大地降低了拥有私家车的门槛,让“有车族”的梦想不再是遥不可及。

3. "实用性":夏利设计简洁、线条流畅(虽然现在看来可能有些老气),空间够用,维修保养相对便宜且方便。对于当时的城市居民,尤其是上海等大都市,它是一个理想的代步工具,能够满足基本的出行需求。

4. "政策因素":在一些城市,早期对于

相关内容:

90年代的夏利,不只是台车,它几乎是很多中国家庭的“第一份大件梦想”。有人说它是面子,有人说它是踏实,其实它见证的,是那个从无到有、从盼车到有车的年代。

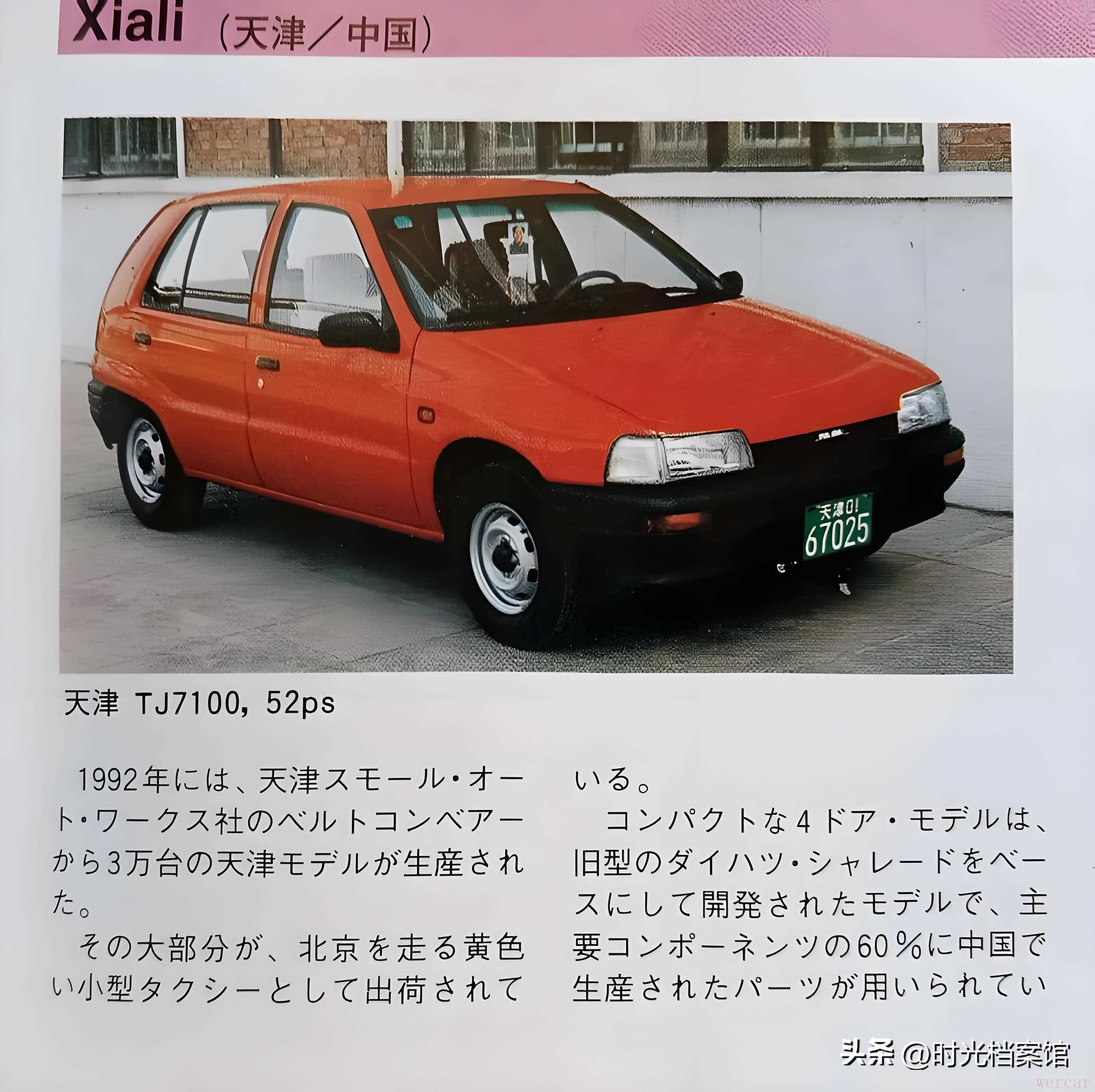

夏利TJ7100

90年代的“梦中情车”,为什么偏偏是夏利

要是把时间拨回到90年代,街头最扎眼的不是豪车,而是一片“红彤彤”的小轿车——夏利。那会儿谁家门口停一辆夏利,邻里都会围上去多看两眼:这家日子真好了!在“有辆车就很体面”的年代,夏利就是很多家庭敢想、够得着、还盼得上的那个目标。它不夸张、不张扬,但特别接地气,像个能一起过日子的老伙计。

90年代谁家门口停一辆夏利,邻里都会围上去多看两眼

夏利的身世也不复杂,说白了是引进了日本大发Charade的那套成熟技术,再在国内落地生根。正因为基础打得稳,夏利一上来就不太“挑人”:好开、好养、配件不难找,放在那个全国开始上强度搞工业化的背景里,简直就是“对症下药”的家用车种子选手。

1986年,夏利上市

七八万元的“大件”,却成了许多家的“小目标”

把话说透,当年的夏利可不是“几万元随手买”。公开资料里,像夏利TJ7100在90年代中段标价就有过7.8万元的说法,早些时候部分车型甚至流传十万元级的价格。可你再看同一时期的“神车”桑塔纳、再往上的奥迪,那都是十几、几十万起步的水平。横向一对比,夏利还真是最可能被普通家庭“咬咬牙能够着”的那一个。

90年代夏利正经火过一阵

这也就解释了一个现象:虽然七八万对当时的家庭来说是大件——少说也得攒好几年、甚至把全家积蓄押上,但大家还是愿意把目标定在夏利上。因为它不是“高攀不起”的梦想,也不是“将就一下”的过渡,而是“开回家就能用”的实在买卖:通勤、拉娃、走亲戚、出远门,一辆车全包了。“祖国山河一片红”,先在出租车上跑红了

要问夏利为什么深入人心,先得看它在出租车行业的“出道即顶流”。从天津、北京开始,夏利凭借皮实耐用、油耗低、维护便宜,很快就成了的士队伍里的主力。你想想,每天在城市里穿梭的出租车,素质不过关很快就被乘客和司机“淘汰”了,夏利长期站住脚,就等于在全国人民面前打了“免费广告”。

“皮实耐用”成了夏利的自带属性

更关键的是,那一阵子满街飞跑的红色夏利,直接把“红色=出租车=可靠”的印象刻进了大家脑子里。普通人要买车,最先想到的就是“出租车开得住,我买回家肯定也不差”。于是,出租车行业的背书反过来又推了一把家用市场,夏利从“看得见”变成了“买得起、用得住”。

夏利出租车

配置不豪华,胜在省心省油

如果按今天的眼光看,90年代的夏利配置真谈不上“齐”。空间一般、隔音一般、花哨功能几乎没有,可它最大的优点就是“省心”:发动机小毛病少、底盘皮实、坏了修起来不肉疼。对于第一次买车的家庭来说,这种“可预期的可靠”比什么天窗、液晶屏更有价值。

天津夏利TJ7100型轿车维修手册

更别说省油。夏利从最早的大发“小心脏”起家,到后期换上丰田8A的1.3L发动机,资料显示综合路况能把油耗干到5L/100km左右。这是什么概念?就是你开得越勤越能感受到实惠,长期用车成本被硬生生压下来了。对90年代的小康之家而言,这是看得见摸得着的“真香”。

夏利的“小心脏”

它踩对了时代的“风口”

夏利火,不只靠产品,还靠时代。那会儿国家引进技术、推进国产化,天津方面推进二期工程、扩产能,国产化率从80年代末的十几个点一路往上提。产能跟上、零部件跟上,车才能铺得开、服务也才能跟上。说直白点:夏利赶上了中国轿车从“稀罕物”变成“工业品”的关键窗口。

夏利内饰

市场结构也给了夏利舞台。90年代初,政府、企业、公务与出租行业是主要的用车力量——不是靠“情怀”,是靠“性价比+可靠性”说话。夏利恰恰在这两条上都不丢分,于是拿到了“先发优势”。等大众普及家用车的观念慢慢形成,夏利又顺势转去家庭赛道,这节奏,踩得很准。

三厢夏利

拐点来了:对手变多、赛道变宽

但车市从来不等人。90年代末到2000年前后,奥拓、云雀,再到后来一众自主品牌集中“围剿”,大家都在同一个价格带里拼配置、拼空间、拼设计。夏利还在打“耐用省油”的老牌口碑,对年轻人那套“好看、好开、好玩”的需求,响应就没那么快了。

夏利逐步被市场淘汰

再加上集团层面的资源分配变化,合资新品牌崛起,技术与产线逐步向中高端集中,夏利的“存在感”被稀释了。换句话说,赛道变宽了,玩家更多了,规则也更复杂了——夏利不再是“唯一选项”,而是“众多选项之一”。这不是哪一款车的失败,而是产业升级的必然代价。今天回看:夏利给我们留下了什么

如果把夏利当作一个“人”,它可能不是最耀眼的那位,但一定是最可靠的那位。很多人的“第一辆车”“第一次全家远行”“第一次自己保养”都发生在它身上。它教会我们的,不是炫耀,而是“把车当家里人一样用”,这份质朴,放到今天也不过时。

夏利退出历史舞台

从产业视角看,夏利是中国家用车从0到1的台阶之一。它证明了“技术引进+本土化消化”的一条路,也为后来者铺了路:有了它的量,有了维护网络,有了消费者对轿车的基本认知,才谈得上后来“造得更好、跑得更稳”。即便品牌淡出舞台,它的“台阶价值”依旧摆在那儿。你觉得,如果把一台保养得当的90年代夏利放到今天,用“城市通勤+短途出游”的标准来打分,它真会被新车全面碾压,还是在“总用车成本”和“可靠性”上还能赢一局?欢迎评论区见真章。