国产双离合对比大众,十年磨一剑,国产技术仍显火候不足

我们来探讨一下国产双离合变速箱(DCT)与大众(VW)旗下双离合变速箱之间的差距,并围绕“十年磨一剑,仍欠火候”这个观点展开。

“十年磨一剑,仍欠火候”这个说法,形象地指出了国产DCT在追赶甚至超越大众先进水平的过程中,虽然付出了长期努力,但在某些关键环节和整体体验上,与标杆(大众)相比仍有提升空间,尚未完全成熟。

以下从几个维度来分析这个差距:

"1. 历史积淀与市场验证(“十年磨一剑”的体现):"

"大众:" 大众集团(包括奥迪、斯柯达、高尔夫、速腾等品牌)的双离合变速箱(特别是与博世合作或自研的PDK系列)起步早,经过十多年的大规模市场应用和不断迭代优化。其产品线覆盖广泛,从普通家用车到高性能车型都有成熟方案,经历了各种严苛工况的考验,积累了海量的故障数据和改进经验。这种长期的市场“炼狱”筛选,使得其产品在可靠性、平顺性、低速蠕行控制等方面达到了行业领先水平。

"国产:" 国产DCT起步相对较晚,虽然像比亚迪、吉利、长安、上汽等品牌很早就开始研发和生产。比亚迪的DM-i/DM-p系列、吉利/长安的7DCT/8

相关内容:

曾经让大众栽过跟头的双离合技术,如今却成了国产车难以逾越的高山。当国产双离合遇上大众DSG,差的不仅仅是换挡速度,更是那看不见摸不着的“人车合一”。

踩下油门的那一刻,差距立现。大众双离合变速箱能够精准领会驾驶者意图,降挡提速一气呵成;而国产双离合则需要思考片刻,仿佛总要先请示一下发动机,才不情愿地完成换挡动作。这种微妙的差异,正是国产双离合与大众技术之间最真实的写照。

时间是最好的试金石。大众从2003年推出首款双离合变速箱DQ250至今,已走过二十多年的研发历程。这期间,大众经历了3·15晚会的曝光、车主的集体投诉,以及无数次技术迭代。而国产双离合从逆向研发算起,仅有十年左右的经验积累。这十多年的差距,不是靠几项参数超越就能弥补的。

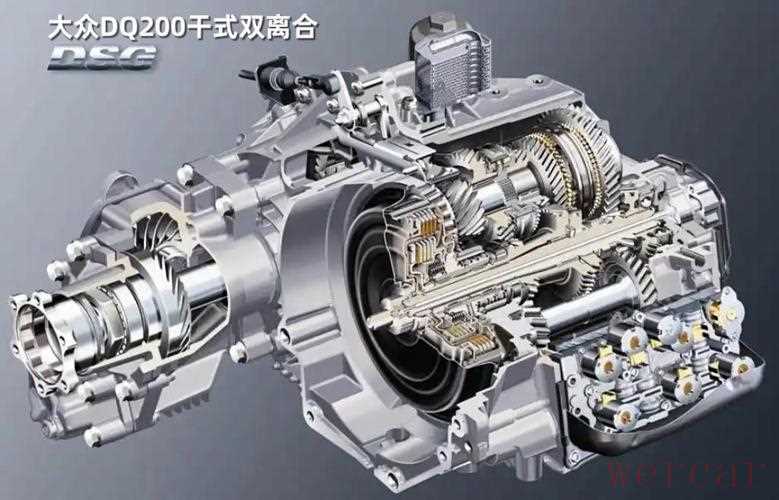

干式双离合技术领域的差距尤为明显。大众敢于在A级车上大规模使用干式双离合,并且通过优化离合器摩擦材料、改进散热设计,使最新DQ200变速箱的离合器片能承受400℃的高温。而国产车企大多选择避开这条技术路线,以湿式双离合为主打,这在某种程度上反映了技术储备的不足。

换挡逻辑的智能化是另一个分水岭。大众的TCU(变速箱控制单元)基于超过千万组的驾驶数据,能够预判驾驶者的下一步操作。在急加速时,大众变速箱可以连续降挡三次,反应时间仅200毫秒。相比之下,国产双离合在类似情况下往往需要更多思考时间,通常只能完成一次降挡。

这种差距源于软件标定的成熟度。大众通过积累中国路况数据,专门优化了拥堵路况下的换挡策略。例如,DQ381变速箱在低速拥堵时会自动调整至特定挡位,减少离合器片的高频摩擦。而国产双离合的软件标定往往采取保守策略,通过限制扭矩输出来避免故障风险,这也导致了起步缓慢的现象。

硬件设计方面,国产双离合在材料工艺上仍有差距。大众DQ200变速箱采用碳纤维复合材料离合器片,而国产车企在早期阶段仍使用普通钢片,容易触发过热保护。虽然近年来国产湿式双离合在传动效率上有所突破,但成本控制仍是难题。

市场策略的差异也反映出技术自信的强弱。在10万元价位区间,国产车普遍配备湿式双离合,而大众则使用干式双离合。国产湿式双离合在稳定性和散热性方面确实具有一定优势,但这种“田忌赛马”式的竞争,恰恰暴露了国产在干式双离合技术上的短板。

在20万元以上的市场,大众切换到湿式双离合,如迈腾搭载的DQ381变速箱,其表现可与奥迪A6L的变速箱相媲美。而国产车型因品牌力不足,难以在这一价位与大众正面竞争。

国产双离合并非一无是处。在传动效率方面,奇瑞DCT380湿式双离合已达到94%,甚至超越了大众DQ381。在性价比方面,国产湿式双离合确实为消费者提供了更实惠的选择。

但核心技术领域的差距依然存在。正如业内人士所言:“大众双离合能预知你的驾驶意图,而国产双离合则更多是在事后作出反应。”这种差距不仅体现在技术层面,更关乎驾驶体验的细腻度。

随着新能源汽车时代的到来,国产车企正试图通过“电驱+双离合”的组合实现弯道超车。比亚迪DM-i技术将双离合作为动力分配器,开创了新的技术路线。在这场变革中,国产双离合或许能找到新的突破口。

十年磨一剑,国产双离合已取得长足进步,但在核心技术上仍需要持续投入。毕竟,汽车工业没有捷径可走,只有脚踏实地,才能逐步缩小与行业领先者的差距。