邹游探析,东方时尚新定义,正在被重新回答

邹游先生,关于“什么是东方时尚?”这个问题,确实是一个值得深入探讨且在不断演变的话题。它不再是一个简单的定义,而是一个动态的、多元的文化表达和审美实践。我们可以从以下几个层面来理解:

1. "根植于传统,但不囿于传统 (Rooted in Tradition, but Not Bound by It):"

"文化基因:" 东方时尚深深植根于东亚(包括中国、日本、韩国等)以及更广泛的亚洲地区的悠久历史、哲学思想(如儒释道)、宗教信仰、艺术形式(水墨画、书法、传统工艺)、社会习俗和生活方式。

"现代演绎:" 它不是对古代服饰或元素的简单复制粘贴,而是将这些传统元素(如丝绸、棉麻、特定纹样、色彩观念、中轴线审美、含蓄内敛的表达方式等)以现代的设计语言、剪裁技术和材料进行重新诠释和创造。

2. "审美特质的融合与演变 (Fusion and Evolution of Aesthetic Traits):"

"和谐自然:" 强调人与自然的和谐统一,色彩运用上常偏爱源于自然的柔和、温润色调(如米白、淡粉、青蓝、木色),线条追求流畅、圆润、有机。

"内敛含蓄:" 相较于西方时尚的张扬和戏剧性,东方时尚更倾向于含蓄、内敛、优雅的表达,

相关内容:

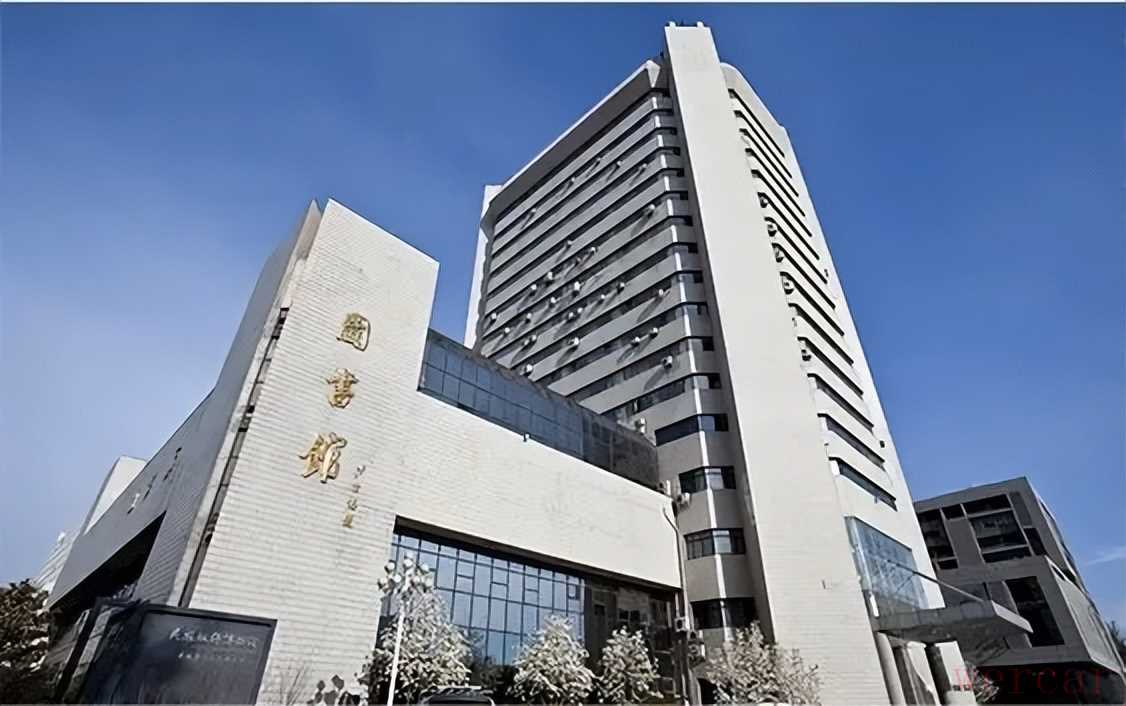

在日新月异的时尚产业,它以多重身份参与闪耀其中:是一位冷静的旁观者,记录着沸腾的时尚轮回。是一位热血的引导者,时刻远眺着更宏大的未来。更是躬身在潮水中的创造者,正在为东方时尚铸造前所未有的答案。它就是北京服装学院,全国少有的以服装命名的大学之一。这里走出过无数设计师与名模,是中国时尚产业的摇篮。

在日新月异的时尚产业,它以多重身份参与闪耀其中:是一位冷静的旁观者,记录着沸腾的时尚轮回。是一位热血的引导者,时刻远眺着更宏大的未来。更是躬身在潮水中的创造者,正在为东方时尚铸造前所未有的答案。它就是北京服装学院,全国少有的以服装命名的大学之一。这里走出过无数设计师与名模,是中国时尚产业的摇篮。 邹游,北京服装学院副院长,教授、博士生导师,中国美术家协会服装设计艺术委员会主任,中国服装设计师协会副主席,中华人民共和国成立70周年群众游行总策划、总设计,2022年冬奥会和冬残奥会制服装备专家委员会委员。这次与芭莎对话,讲述这座学院与中国时尚产业交相辉映的过去、现在与未来。

邹游,北京服装学院副院长,教授、博士生导师,中国美术家协会服装设计艺术委员会主任,中国服装设计师协会副主席,中华人民共和国成立70周年群众游行总策划、总设计,2022年冬奥会和冬残奥会制服装备专家委员会委员。这次与芭莎对话,讲述这座学院与中国时尚产业交相辉映的过去、现在与未来。

爱美之心,古已有之。我们作为文化大国,关于“美”的记录有着丰厚灿烂的历史,中式美学早已延伸到生活的方方面面。

爱美之心,古已有之。我们作为文化大国,关于“美”的记录有着丰厚灿烂的历史,中式美学早已延伸到生活的方方面面。 清·月白色团荷花暗花绸女衬衣

清·月白色团荷花暗花绸女衬衣 明·点翠嵌珠石金龙凤冠

明·点翠嵌珠石金龙凤冠 西汉·直裾素纱襌衣但我们的时尚产业尚且“年轻”。从中国制造到中国创造,风华正茂的中国时尚正在完成一次迄今为止最重要的转身。越来越多的本土品牌崛起,时尚不再只是“舶来品”。越来越多的从业者在这片丛林中,拥有了日渐清晰的脸庞。在改革开放初期到20世纪末,中国时尚处于起步期,设计尚未成为主角,更多的是复刻与代加工。生产“穿得起”的产品,打造“做得快”的流水线,是时尚产业的主要任务。随着中国经济崛起和文化自信的觉醒,消费者关心的话题从“穿什么”转变为“我是谁”。服装开始逐渐成为个人表达的一部分。当下,在中国创造时代,时尚话题的内涵更加丰富。设计师开始通过设计,参与到更多的社会议题中:汉服的现代转译、民族纹样的数字重构、乡村振兴中的时尚赋能等。设计师们的使命也从“如何做出好的产品”到“如何通过设计构建新的表达方式”。伴随着这股趋势,消费者们的审美也在深刻变革:年轻一代的消费者,不再一味模仿外来潮流,而是开始回归到本土美学中。汉服、新中式、民族图腾都拥有了大批拥趸。

西汉·直裾素纱襌衣但我们的时尚产业尚且“年轻”。从中国制造到中国创造,风华正茂的中国时尚正在完成一次迄今为止最重要的转身。越来越多的本土品牌崛起,时尚不再只是“舶来品”。越来越多的从业者在这片丛林中,拥有了日渐清晰的脸庞。在改革开放初期到20世纪末,中国时尚处于起步期,设计尚未成为主角,更多的是复刻与代加工。生产“穿得起”的产品,打造“做得快”的流水线,是时尚产业的主要任务。随着中国经济崛起和文化自信的觉醒,消费者关心的话题从“穿什么”转变为“我是谁”。服装开始逐渐成为个人表达的一部分。当下,在中国创造时代,时尚话题的内涵更加丰富。设计师开始通过设计,参与到更多的社会议题中:汉服的现代转译、民族纹样的数字重构、乡村振兴中的时尚赋能等。设计师们的使命也从“如何做出好的产品”到“如何通过设计构建新的表达方式”。伴随着这股趋势,消费者们的审美也在深刻变革:年轻一代的消费者,不再一味模仿外来潮流,而是开始回归到本土美学中。汉服、新中式、民族图腾都拥有了大批拥趸。 时尚不再只是单向的消费,他们为之买单的不再是奢侈品的光环,还有品牌背后的理念、文化、与自身气质的契合等。换言之,时尚已经逐渐成为消费者为自己理想生活投出的一张重要“选票”。“消费者对时尚的态度从‘穿得体面’,转向‘穿出态度’。今天的服饰不再只是审美陈列,而成为个体精神、社会立场、生活方式乃至未来想象的表达。越来越多的消费者开始关注环保材料,关注品牌在性别、环境、社会公平等议题上的立场。时尚不再是单向度的装饰性消费,而成为消费者参与公共话题的一个出口。”

时尚不再只是单向的消费,他们为之买单的不再是奢侈品的光环,还有品牌背后的理念、文化、与自身气质的契合等。换言之,时尚已经逐渐成为消费者为自己理想生活投出的一张重要“选票”。“消费者对时尚的态度从‘穿得体面’,转向‘穿出态度’。今天的服饰不再只是审美陈列,而成为个体精神、社会立场、生活方式乃至未来想象的表达。越来越多的消费者开始关注环保材料,关注品牌在性别、环境、社会公平等议题上的立场。时尚不再是单向度的装饰性消费,而成为消费者参与公共话题的一个出口。” 以非遗元素“陶瓷”为灵感的设计,设计师@Liwen_Liang_

以非遗元素“陶瓷”为灵感的设计,设计师@Liwen_Liang_ 国潮是当下最热门的趋势之一,我们在无数场景中都看到感受到这股昂头向上的“潮水”。走出国门的马面裙,国际大牌频频青睐的新中式,已经走入消费者日常生活的“汉服”……“传统文化不再被视为陈列于博物馆中的静态符号,而开始以一种鲜活的方式,进入当代人的生活、话语与审美结构之中。”

国潮是当下最热门的趋势之一,我们在无数场景中都看到感受到这股昂头向上的“潮水”。走出国门的马面裙,国际大牌频频青睐的新中式,已经走入消费者日常生活的“汉服”……“传统文化不再被视为陈列于博物馆中的静态符号,而开始以一种鲜活的方式,进入当代人的生活、话语与审美结构之中。” 面对奔腾翻涌的国潮,邹游教授也讲述了他作为时尚产业从业者的绸缪:“国潮如果只是停留在图案化、符号化、复古化的表层使用,就容易沦为短暂的视觉消费。我更关心的是,如何让这种潮流从流行走向经典,从‘样式的回归’走向‘精神的回归’。”如果说国潮兴起是我们向内挖掘的文化自觉,那么“出海”就是向外探索的必经之路。近年来,有一批例如UMA WANG、Feng Chen Wang、Angel Chen在国际舞台崭露头角。中国品牌“被看到”的需求也在不断升级:从最初看到我们的“中国设计”,再到看到我们的“中国故事”与“中国精神”。

面对奔腾翻涌的国潮,邹游教授也讲述了他作为时尚产业从业者的绸缪:“国潮如果只是停留在图案化、符号化、复古化的表层使用,就容易沦为短暂的视觉消费。我更关心的是,如何让这种潮流从流行走向经典,从‘样式的回归’走向‘精神的回归’。”如果说国潮兴起是我们向内挖掘的文化自觉,那么“出海”就是向外探索的必经之路。近年来,有一批例如UMA WANG、Feng Chen Wang、Angel Chen在国际舞台崭露头角。中国品牌“被看到”的需求也在不断升级:从最初看到我们的“中国设计”,再到看到我们的“中国故事”与“中国精神”。

UMA WANG 2025春夏系列,摄影师Alessandro Tinelli

新一代设计师的道路,无论对内对外,都是清晰但又充满挑战的。在传统文化这座宝库中采样,要深入骨血,理解文化的根本逻辑——“形制背后的哲思、纹样背后的秩序、生活方式背后的审美信仰”,要去“再造”,而不仅是“复古”。走入国际视野,要找到一种让世界听得懂的方式去讲属于我们的故事。“真正的‘国际性’,不是站在别人的舞台上模仿光芒,而是在全球视野中坚定地以自己为源头,找到世界需要你的理由。……我们希望学生在‘走出去’的过程中不断‘回看自己’,从文化反思中建立表达自信,在交叉语境中实现真正的设计对话。”

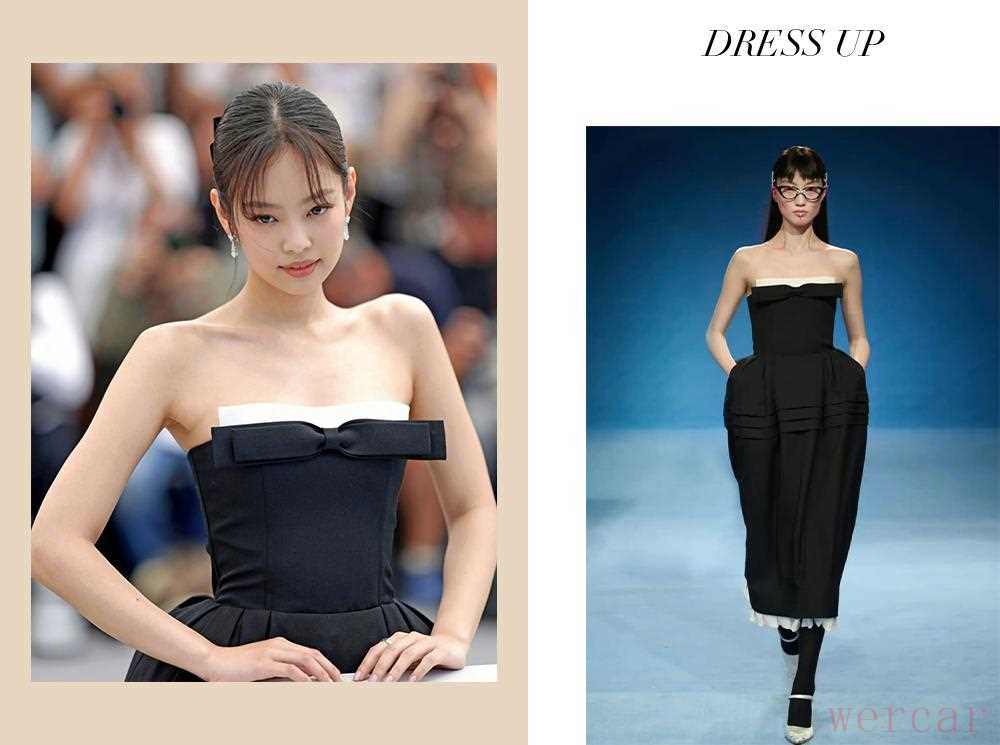

Jennie在戛纳红毯身着中国品牌SHUSHU/TONG的礼裙

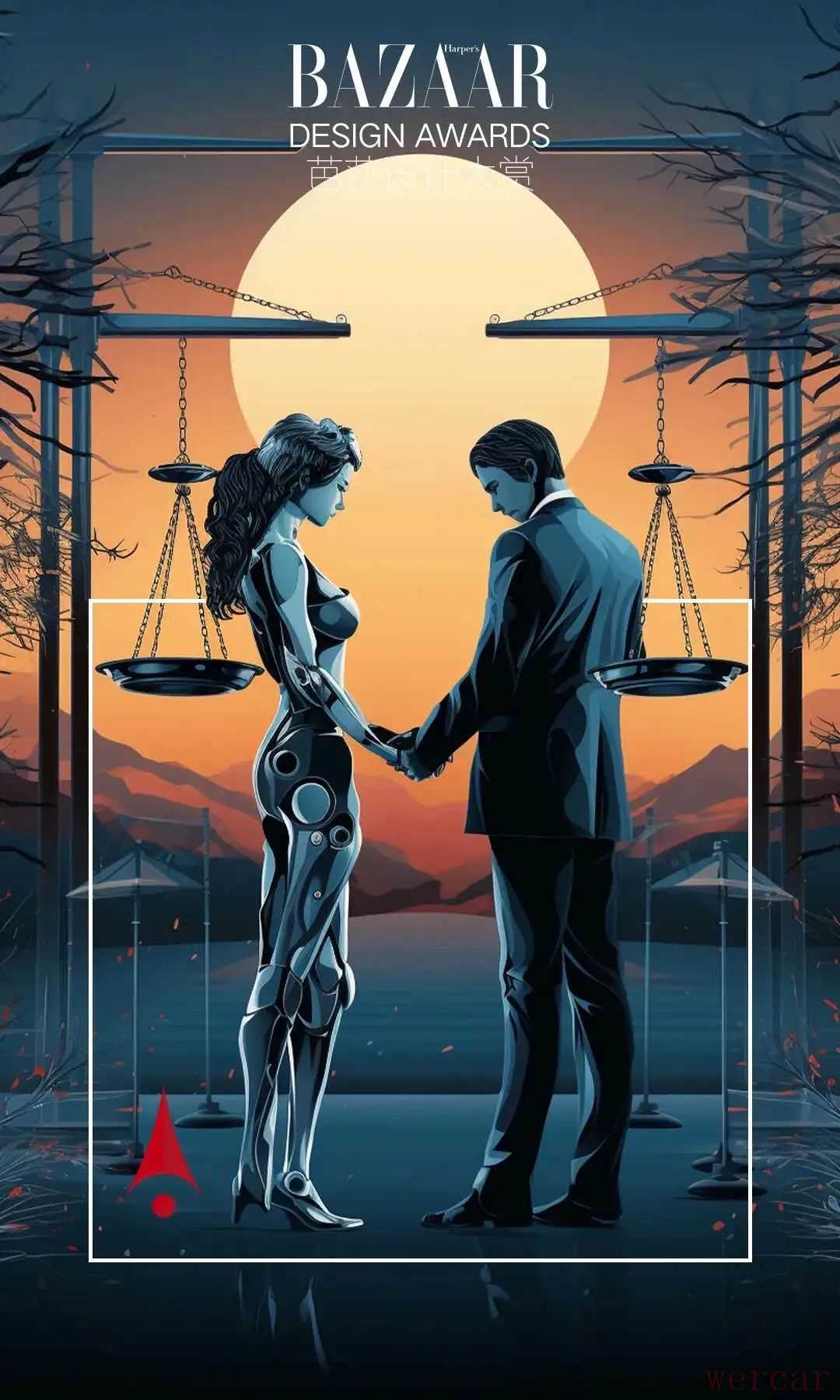

这一代越来越多的年轻设计师开始在他们的作品中,讨论公共话题:环境伦理、性别平权、代际差异等。更为深刻的时代脉搏,正鲜活跳动在,这些时尚产业的新鲜血液中。 “未来早已到来,只是尚未平均分布。”“赛博朋克之父”威廉·吉布森曾经这样描述他眼中的未来。AI无疑是尚未平均分布的未来中,最惹眼的话题之一。而站在时代前列的设计师们,已经从中嗅到了机会与挑战并存的复杂气息:人类会被AI取代吗?在这个以人为本的时尚产业,未来设计师们又要如何与AI共处呢?

“未来早已到来,只是尚未平均分布。”“赛博朋克之父”威廉·吉布森曾经这样描述他眼中的未来。AI无疑是尚未平均分布的未来中,最惹眼的话题之一。而站在时代前列的设计师们,已经从中嗅到了机会与挑战并存的复杂气息:人类会被AI取代吗?在这个以人为本的时尚产业,未来设计师们又要如何与AI共处呢?

AI信任危机主题海报,芭莎设计大赏通过AI工具创作

邹游教授对这种焦虑表示理解,“因为每一次技术的飞跃,都会伴随着深层的职业认知重构。但AI的崛起,绝不意味着人类创造力的终结,而是一场新的创意革命的开端。”所谓不破不立。历史上,每一次新技术的出现,都会带来艺术与设计领域的深刻变革。比如19世纪中叶,摄影术的诞生曾一度让传统肖像画仿佛失去了存在的必要。但正是这场震荡,催生了印象派、后印象派等先锋流派。艺术家们不再执着于细节再现,而转向探索光影、情绪与感知的主观世界。“同样,在今天,AI也在推动我们重新定义设计的边界与价值。所以年轻设计师们面对AI,应当有两种觉悟:一是要主动拥抱技术,把AI视为一种新的创作媒介,就像当年艺术家们接受了摄影、后来又在数字化时代重塑了视觉语言一样;二是要更加坚定地回归设计的本质,锤炼自己的文化立场、审美逻辑与创新能力,因为真正不可替代的,永远是对人性与文化的深刻理解。”在多种浪潮下成长创造的新一代中国设计师,正在面临一个崭新又陌生的环境。我们看到机遇,也承认差距:我们尚未诞生一个如Chanel、Gucci或Comme des Garçons那样真正意义上具备文化穿透力与全球共鸣能力的现象级品牌。面对这样的话题,邹游教授描述了他眼中“中国时尚的未来”。他不用“我们距离一个现象级品牌的诞生还有多久”来定义,而是在描述一个“文化转折”。这个承载着中国设计、中国想象、中国故事的品牌,将是一次长期沉淀后的系统产物,而非等待一个天才的横空出世与电光火石的瞬间。“中国设计从‘走出去’到‘走进去’世界主流语境,这是一个结构性工程。在我看来,我们之所以还未诞生现象级品牌,问题并不出在‘设计能力’或‘市场体量’,而在于我们整体仍处在一个‘寻找共识表达’的初期阶段——我们仍在试图一个更大的问题:‘什么是中国时尚?’而不仅仅是‘什么是好看的衣服’。……比如,我们可以构建一个将工艺哲学、生态智慧、数字科技、社会责任有机融合的时尚系统,这可能不是传统意义上的奢侈品牌模式,但它可以成为一个全新范式的提出者。在全球时尚行业剧烈变革的当下,这种‘范式创新’恰恰是最稀缺的力量。只要我们的设计师、品牌人、教育者和消费者一起构建起新的价值共识,中国品牌的未来未必要‘成为谁’,而是创造一个从未有过的自己。”Q&A:如果你也有志于时尚产业……Q:面对希望将来可以投身时尚产业的年轻人,您有什么样的建议可以分享给他们吗?A:一、提升审美,培养全球化视野。好的设计师,一定是对美有深刻判断的人。这种判断力并非仅来源于观看时装秀或浏览社交媒体上的流行趋势,而是在更广阔的人文与科学领域中,通过对文学、艺术、哲学甚至科技的深入探索所沉淀下来的思维能力。此外,具备全球化视野同样不可或缺。全球化视野不仅意味着了解不同文化,更意味着在多元背景中寻找共情与共鸣,以更宽广的视角回应当代社会的真实需求。二、“在做中学”,将实践变成习惯。设计从来不是抽象的想象游戏,它根植于实践,依赖于物质与手工的具体操作,从绘制草图到试样制作,从面料选择到用户调研,每一个环节都是认知的过程。实践并非结果的简单重复,而是知识生成与创新的发生场,越是在失败、试错、修改中沉淀的经验,越能转化为具备现实张力的创意解决方案。此外,时尚作为高度协作的行业,对沟通、组织、管理能力亦有较高要求,这些都应在学习阶段有意识地培养。三、理解创造的边界也是创造的一部分。赫伯特·西蒙提出的“有限理性”(Bounded Rationality)理论指出,人类在决策时受到认知能力、信息获取和时间资源的限制,无法实现完全理性。在设计实践中,这意味着我们每个人的能力、知识和资源都是有限的,不可能设计出“完美”的作品。然而,这种限制并非障碍,而是激发创造力的源泉。优秀的设计师,并不是试图解决所有问题的人,而是善于在限制中寻找可能、在模糊中做出判断的实践者。他们追求的并非“最优解”(optimal solution),而是在现实条件下实现“满意解”(satisficing solution)——在可行的范围内做出最具价值的选择。这种对不确定性与复杂性的理解与利用,正是当代设计思维的核心。中国时尚正在崛起,我们需要的不仅是技术娴熟的执行者,更是具备文化意识、理论深度与世界格局的创作者。希望你们在热爱中保持冷静,在现实中保有理想,走出属于自己的设计之路。

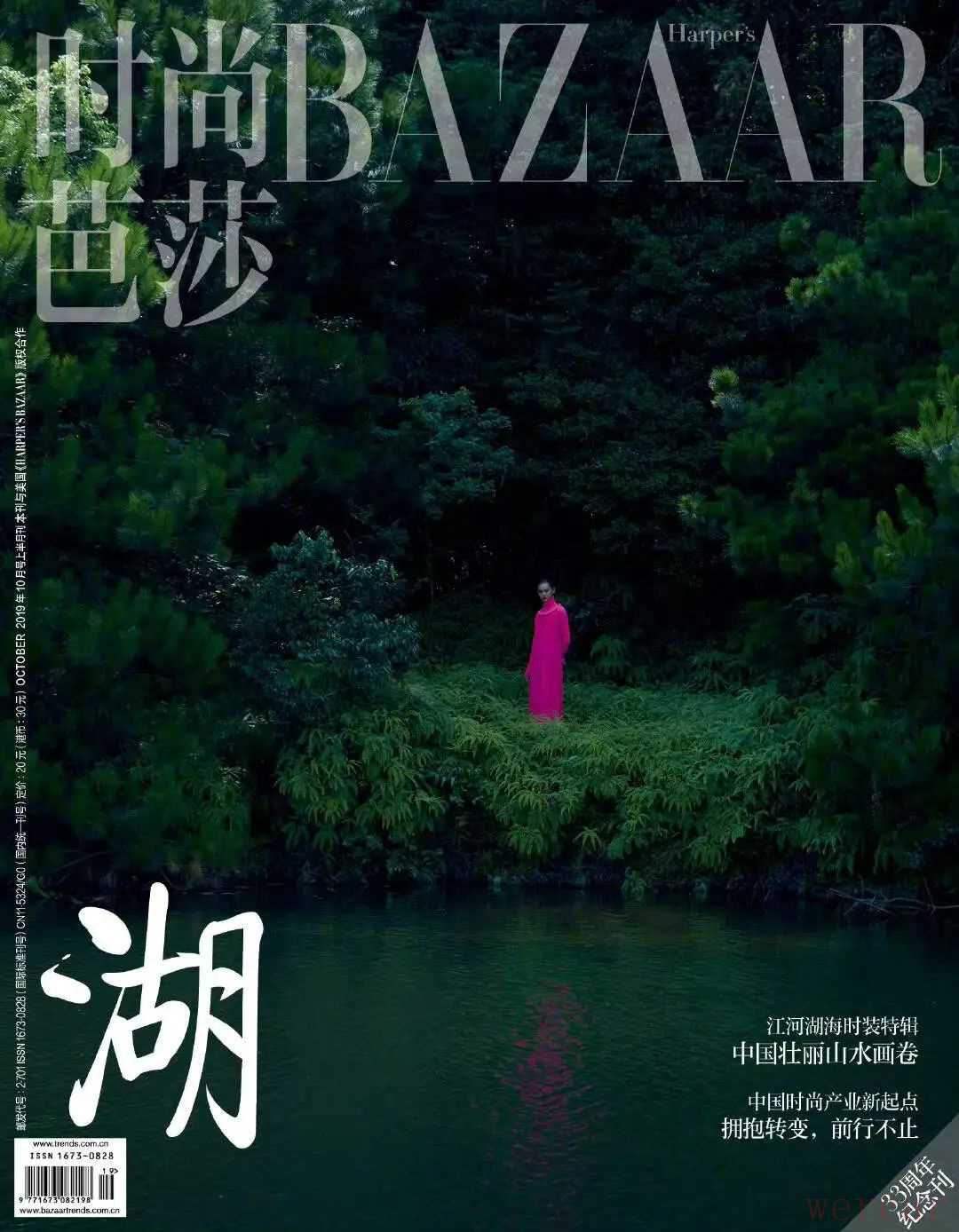

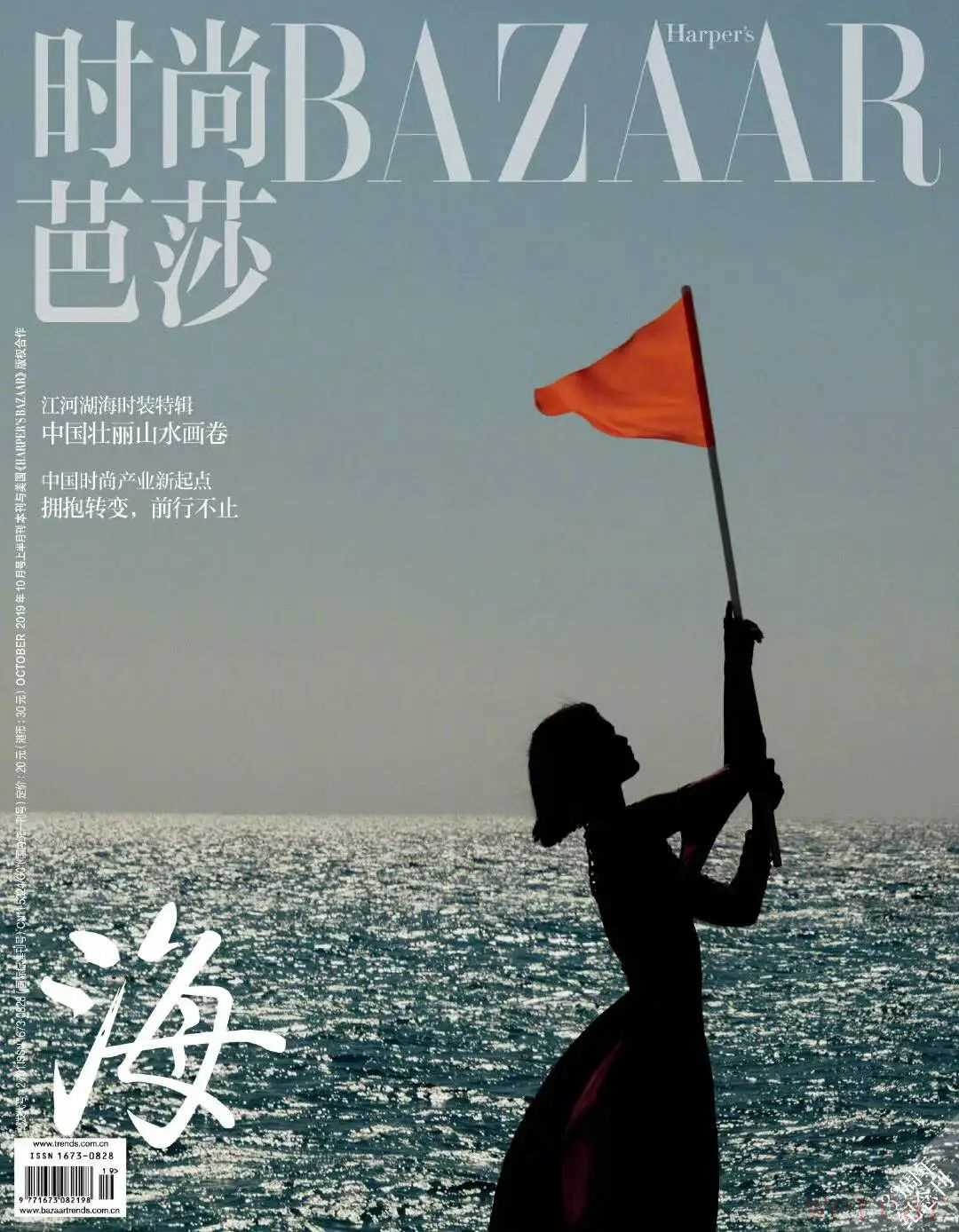

《时尚芭莎》特别封面

《时尚芭莎》特别封面