我是北京人,刚游完山西大同,忍不住分享的5点真实大同印象

哈哈,大同确实是个值得回味的地方!刚从山西回来,北京老乡咱们聊聊。山西的地儿,尤其是大同,那股子劲儿挺特别的。给你总结5点我的真实印象,纯粹个人感受哈:

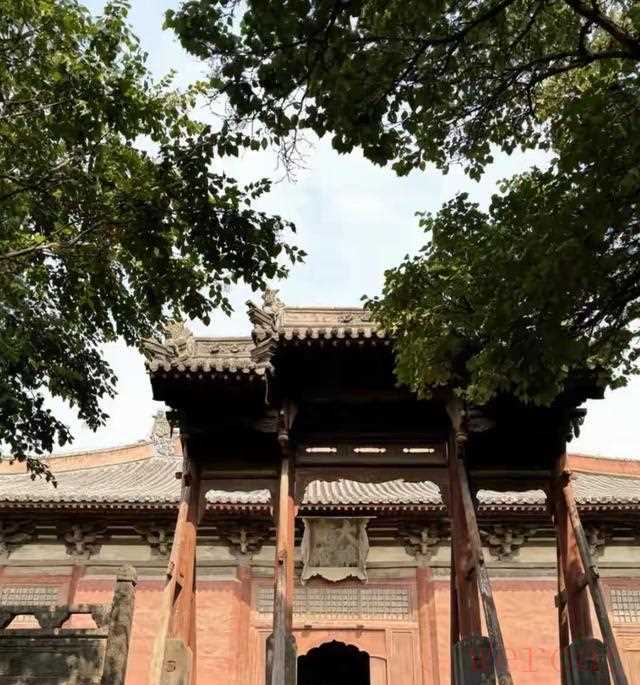

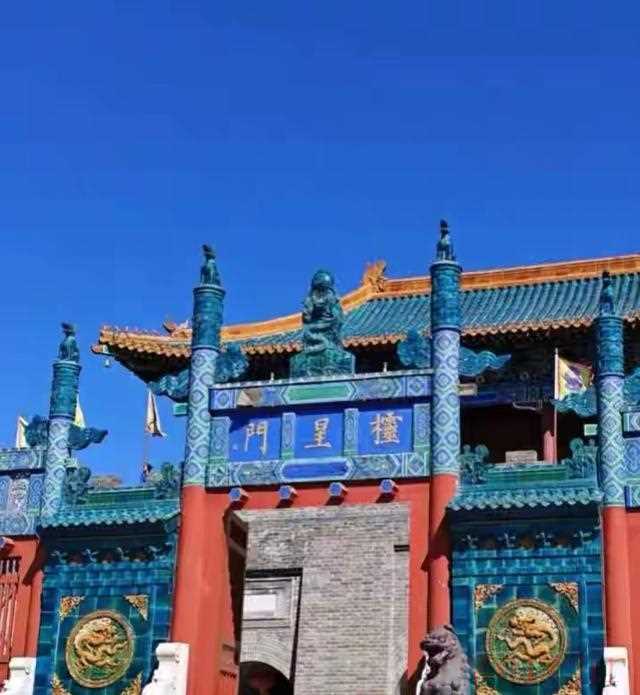

1. "历史厚重感扑面而来,但氛围相对“野”一点。" 跟北京比,大同明显是历史直接打在地上,城墙、云冈石窟、华严寺、九龙壁,处处都是几百年、上千年。但逛着逛着,感觉大同的游客服务、商业氛围、甚至城市整洁度,在北京人看来可能觉得有点“糙”或者“没讲究”。不是贬义,就是感觉更“市井”、更“粗犷”一点,历史感很强,但现代文明的融入似乎没那么精细。

2. "云冈石窟是“王炸”,震撼不虚!" 一定要放第一个说。那规模、那雕刻的精美程度和震撼力,真的让人叹为观止。站在大佛面前,感觉个人真的渺小。拍照?当然要拍,但总觉得拍不出那种气势和神韵。那种历史的沧桑感和艺术的巅峰,是真正能冲击到灵魂的。

3. "吃的是“实在”,面食和烧烤很有特色。" 大同的刀削面、莜面栲栳栳,分量足,味道地道,吃起来很舒服,有种北方大口

相关内容:

“大同”两个字,最近像被谁偷偷按了刷新键。

刷短视频的人还在云游云冈石窟,第一批踩点党已经悄悄把定位换到善化寺——不是拜佛,是去看一块刚被红外照出来的元代人脸。

那脸藏在墙皮底下七百年,像一张迟到的身份证,告诉全城:我才是老住户。

老住户不止他一个。

善化寺山门外那排去年拆掉的商住楼,一撤走,辽金四大盘古建直接裸奔,露出斗拱像一排排举起来的手掌,朝游客喊“停”。

最出圈的是天王像,腰带松垮,肚子挺得比领导视察还靠前,网友叫他“显眼包”。

可真正让本地人心里咯噔的,是那块金代石碑:南宋亡了,一位山西老乡在这儿刻下“不降”俩字,笔画像钉子,把骨气钉进煤渣地。

如今石碑面前天天有年轻人排队自拍,拍完顺手把口罩塞进兜里——小动作里透着一股“我也不能怂”的默契。

再往东走两条街,法华寺把“佛系”玩成了沉浸式剧本杀。

傍晚六点,寺里灯一关,全息投影唰地亮起,万德法师当年刺血写经的场面直接血条拉满,观众席里有人小声“卧槽”,被和尚敲木鱼盖过去。

新展出的明代贝叶经残卷就躺在旁边,像一块干掉的棕榈叶,脆得能听见呼吸。

老香客说,以前求的是“灵”,现在年轻人求的是“燃”——反正都是跪,跪得酷炫一点不算罪过。

出城三十公里,土林把时间调成静音。

去年这儿还只有一条踩出来的羊肠土路,今年春天一口气铺上五公里木栈道,踩上去吱呀吱呀,像给地球挠痒。

栈道尽头新围出一块玻璃罩子,里头是十万年前古人磕过的石器,边缘磨得钝钝的,像没来得及说出口的方言。

傍晚风一刮,土柱群集体变成巨大的皮影,夕阳是幕后打光师。

晚上九点,景区把大灯熄灭,剩下银河像泼出去的牛奶,工作人员搬出三台天文望远镜,对准土星环,排队的人里有个小姑娘看完回头冲爸爸喊:“原来星星真的是五角形!

”——童书骗了她六年,大同一晚上给掰回来了。

城里也没闲着。

刀削面师傅把面团顶在脑袋上,一刀赶一刀,面叶像柳叶刀飞进锅里,捞起来先浇一勺卤,再盖两瓣儿沙棘冰淇淋,酸甜咸三杀味蕾。

隔壁桌的 gamer刚打完《黑神话》,角色死在云冈石窟门口,线下补票来“还愿”,边吃边嘟囔:“游戏里的飞天没鼻子,原来真品在博物馆空调房。

”没人笑他,毕竟谁不是一边翻车一边补课。

大同这波操作,说到底是把“老”当成一种可以更新的系统:墙皮可以揭,塔可以投影,土林可以露营,连和尚也学会打全息。

它没把自己供在神坛,而是大大方方摆好pose,让你随便拍,顺便告诉你——

“老”不是皱纹,是底片,多曝一次光,就能多洗出一张新照片。

下次再有人喊“去大同看石窟”,可以淡淡回一句:石窟当然要看,但记得把行程往后挪一晚,留给城墙外的银河,和一块刚醒过来的元代人脸。