日本发动机领跑全球,为何我国未能成功仿制?揭秘卖给中国的汽车无数之谜

这是一个复杂的问题,涉及到技术、经济、政治等多个层面。虽然中国汽车工业发展迅速,但在某些核心技术领域,尤其是航空发动机等高端制造领域,确实面临挑战。关于日本发动机和汽车,以下是一些关键原因解释为什么中国目前尚未完全仿制:

"1. 技术门槛极高:"

"航空发动机是现代工业皇冠上的明珠,技术难度极大。" 它涉及到气动热力学、材料科学、精密制造、自动控制等多个尖端科技领域,需要长期的研究积累和大量的资金投入。日本在航空发动机领域,特别是涡轮风扇发动机方面,拥有悠久的历史和深厚的技术积累,例如三菱重工和石川岛播磨重工(IHI)都是世界级的发动机供应商。

"汽车发动机虽然相对容易一些,但高端发动机的技术依然领先。" 日本汽车制造商,如丰田、本田、马自达等,在混合动力、涡轮增压、轻量化等方面拥有领先技术。这些技术涉及到复杂的控制系统、材料应用和制造工艺,并非短期内可以突破的。

"知识产权保护:" 日本企业对核心技术和知识产权保护非常严格,通过专利、商业秘密等方式进行保护,使得仿制难度加大。

"2. 中国汽车工业发展历程:"

"起步较晚:" 中国汽车工业起步于20世纪50年代,与日本等发达国家相比,发展时间较短,技术积累相对薄弱。

"追赶阶段:" 中国汽车工业长期以来处于

相关内容:

二战后,日本政府1950年代开始大力扶植汽车业,那时候他们就把资源砸在发动机、底盘和变速箱这些核心上。

到1963年,日本就搞出了全球第一款铝合金涡轮增压发动机,这一步直接甩开很多人。 之后的几十年,日本车企像本田、丰田、马自达,一门心思钻研耐用性和燃油经济性。

拿本田的“地球梦”系列来说,热效率能到41%,这在2022年还让它全球卖出1048.3万辆,稳坐销量头把交椅。

丰田的“混动”技术,马自达的“Skyactiv”,铃木的K14B,这些名字一听就耳熟,全是靠精细打磨出来的。

实测数据摆在那,同排量下,日系发动机的油耗比一般国产低10%到15%,比如一辆2.0T日系车和同级国产比,百公里能省1.8升油,一年下来几千块的差价,谁不心动?

为什么卖给中国这么多?简单,市场大需求旺。

从上世纪80年代改革开放开始,日本车就成了咱们的香饽饽,那时候国产车少,进口日系填了空。

丰田卡罗拉、本田雅阁,这些车不光卖得多,还带着发动机直接输出技术影响力。

到现在,中国是全球最大汽车市场,日系占了不小份额,发动机进口量巨大。

我们买回来拆开研究,为什么就仿不出来?

出口到中国的日本发动机,厂里工人会把关键零件焊得死死的,整个儿像个黑匣子,想看里面,得费老大劲儿切开。 就算切开了,零件还用“咬合技术”,一个个嵌得严丝合缝,像齿轮咬住,拆下来再装,间隙就变了,密封性丢,性能直线下滑。

这设计不光防逆向工程,还让维修麻烦,只能整台换新,逼着用户继续买原厂货。

咱们当年买回上百台,实验室里拆了又拆,可材料成分测不准,合金比例不对,合成出来强度就差一截。

热力学设计更深,燃烧室为什么这样布局,气门为什么这个时机,全靠几十年上万次试验的数据堆积,我们光拆表面,抓不住背后的逻辑。

发动机零件上万个,每件都得量身定制,铸造技术得顶尖。日本的金属铸造用高纯材料,模具精度高到微米级,机器多从德国进口,中国这边材料短缺,设备虽在追,但稳定性还得练。

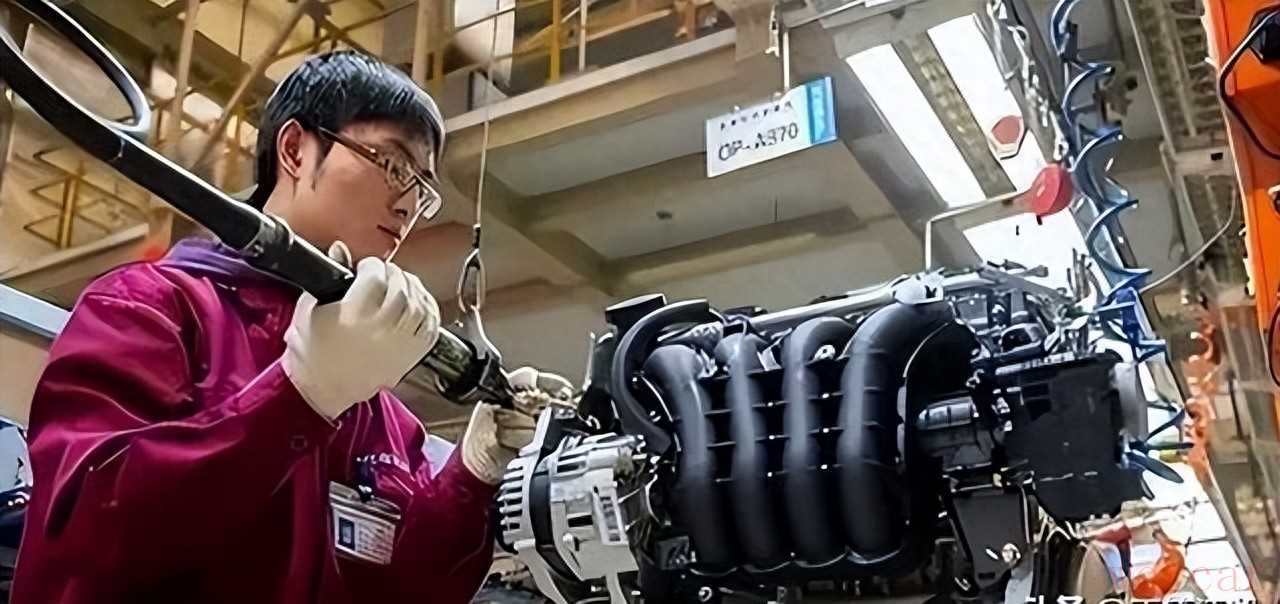

工人手艺也关键,一个小误差,曲轴或凸轮轴就废,影响整机马力。加上多学科交叉,材料学、热力学、流体力学,得全链条跟上。

日本车企更新快,专利一堆,仿了容易侵权,罚款起步上亿,哪敢大规模上马?

日本媒体还放话,给中国50年也追不上,这话听着刺耳,但也戳中了我们那时候的痛点:工业底子薄,积累少。

不过话说回来,这不代表咱们就认栽。

从1958年红旗造出第一台V8发动机起步,一路磕磕绊绊往前拱。 早期合资厂学技术有限,核心还是日方握着,但90年代后,国家砸钱建研究院,年轻人扎进实验室,从基础材料抓起。

奇瑞这帮人牛,2015年就出口7000台发动机给川崎重工,证明咱们的货能站稳国际。 长安、比亚迪、上汽也跟上,自主研发成常态。

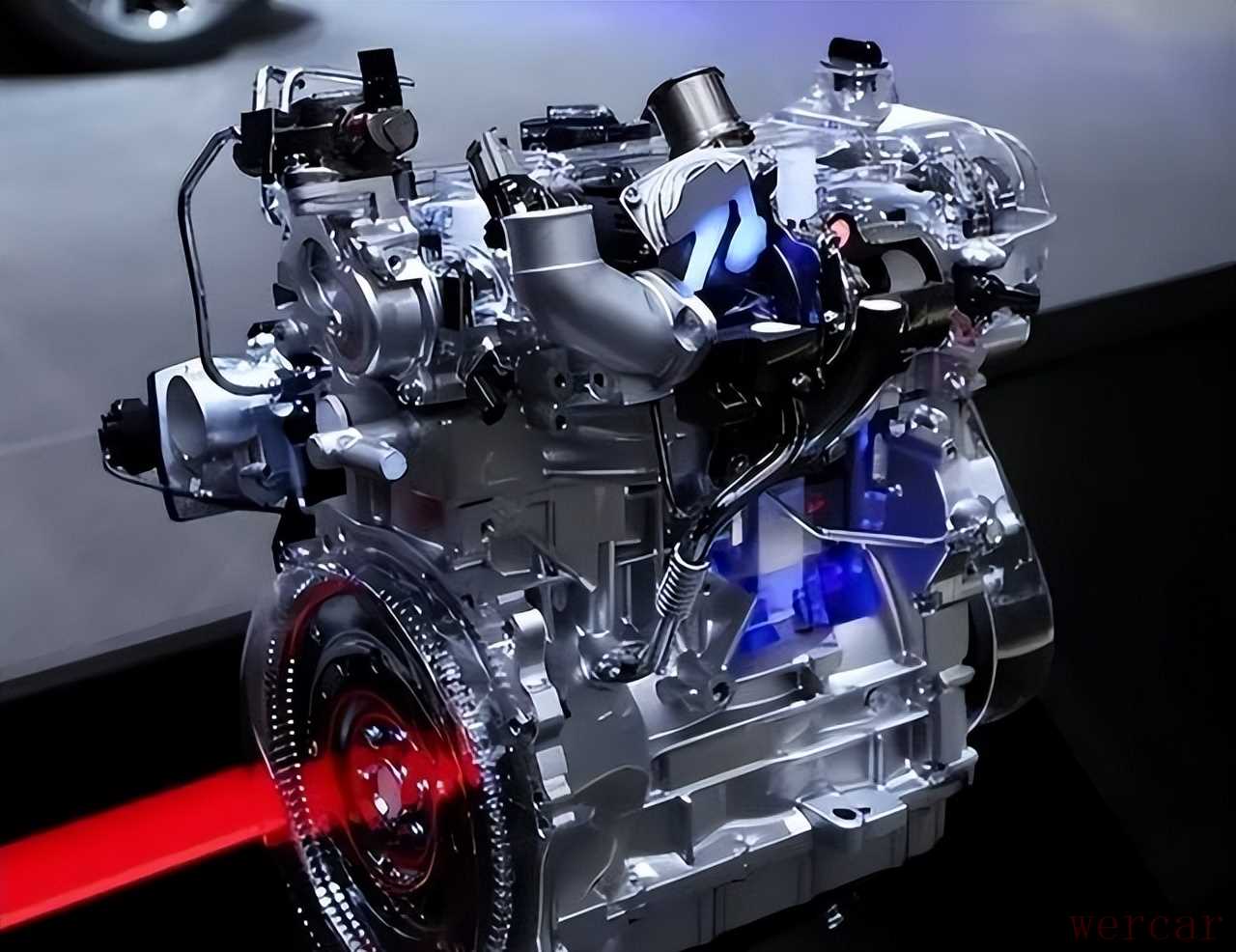

长安从2018年推第一代蓝鲸,热效率就破40%,到2025年,新蓝鲸500Bar超高压直喷版,直接量产热效率44.28%,实验室极限下甚至47.03%。 这技术用高压燃油喷射、高能点火、电子机油泵,高压缩比15到16,混动版最高44.39%。

装上CS75 PLUS,零百加速7.9秒,油耗降5%,用92号油就行,成本低一大截。 2025款第三代逸动、CS55 PLUS也换上这动力,补贴后5.39万起,动力141kW,扭矩310N·m,变速箱升档顺20%。

这实打实的弯道超车,擦亮了中国动力的招牌。

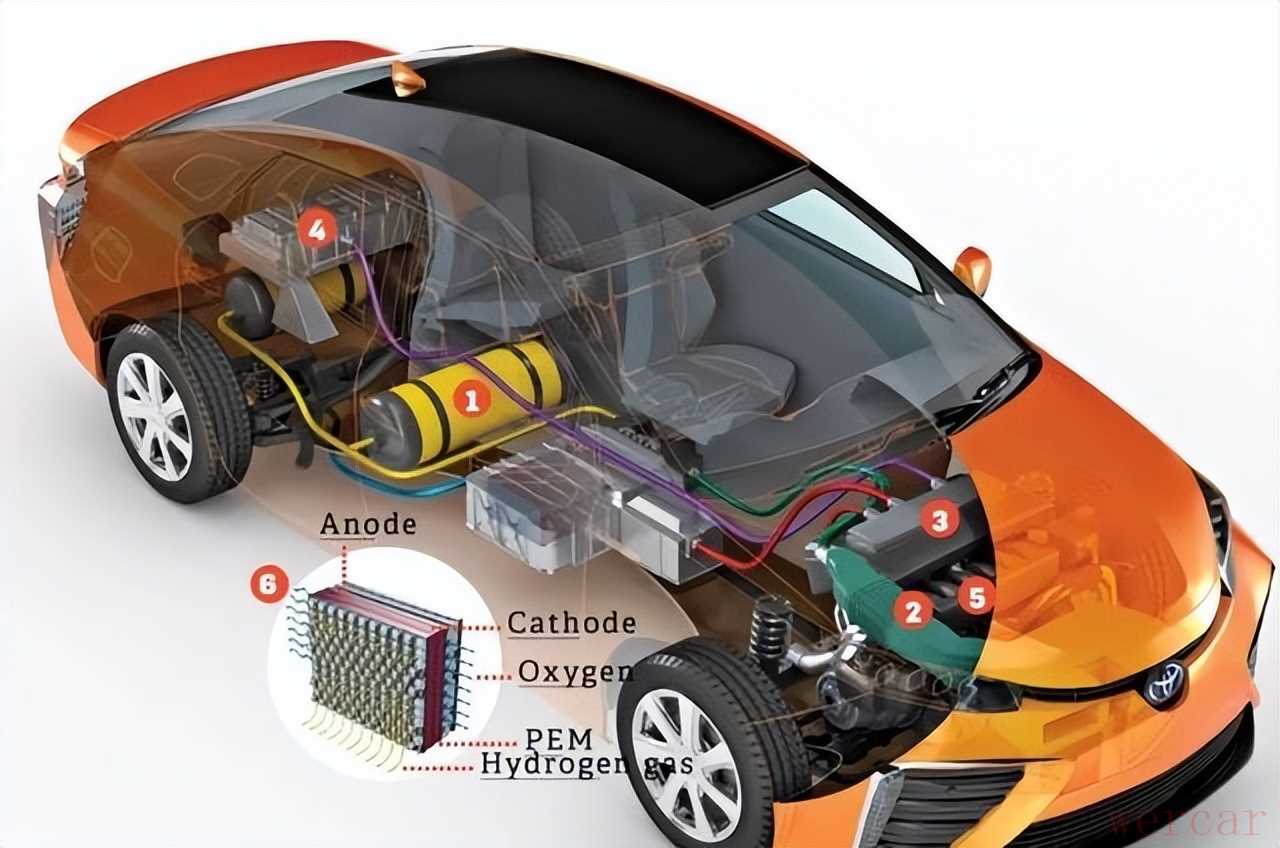

更广看,新能源汽车这块儿我们早领先了。

电池、电机、电控“三电”技术,宁德时代全球最大供应商,磷酸铁锂电池续航稳,永磁同步电机效率高。 中国EV市场连霸多年,出口全球,发动机虽是老赛道,但咱们没扔,2025年大厂还在迭代,蓝鲸混动版油电转化顶尖。

这背后是产业链全拉动,从炼钢到芯片,自给率高,工人技能上台阶,专利也攒了不少。

差距还在,但缩得飞快,日本的41%我们超了,耐用性也追上。

未来呢?EV混动双管齐下,中国发动机说不定就成出口主力了。

参考资料

日本大量采购奇瑞发动机,背后原因,令人深思 半岛都市报