5W解码,揭秘企业数字化转型成功关键要素

"5W" 通常指的是"新闻报道中的五个基本要素",也称为"五何原则"(Five Ws)。它是记者用来报道事件的基本框架,确保信息完整。这五个要素分别是:

1. "Who (何人 / 谁):" 事件涉及哪些人?谁做了什么,或者谁受到了影响?

2. "What (何事 / 什么):" 发生了什么事件?核心内容是什么?

3. "When (何时 / 何时):" 事件发生在什么时候?具体日期、时间或时间段?

4. "Where (何地 / 何处):" 事件发生在哪里?具体的地点或位置?

5. "Why (何故 / 为什么):" 事件发生的原因是什么?背后的动机或背景是什么?

有时,为了更全面地报道,记者还会加入第六个要素:

"How (如何 / 怎么):" 事件是如何发生的?过程是怎样的?采取的方法或方式是什么?

"总结来说,5W (有时是 5W+1H) 是一种结构化提问的方式,用于收集和呈现关于一个事件或情况的关键信息,确保报道的完整性和清晰性。"

相关内容:

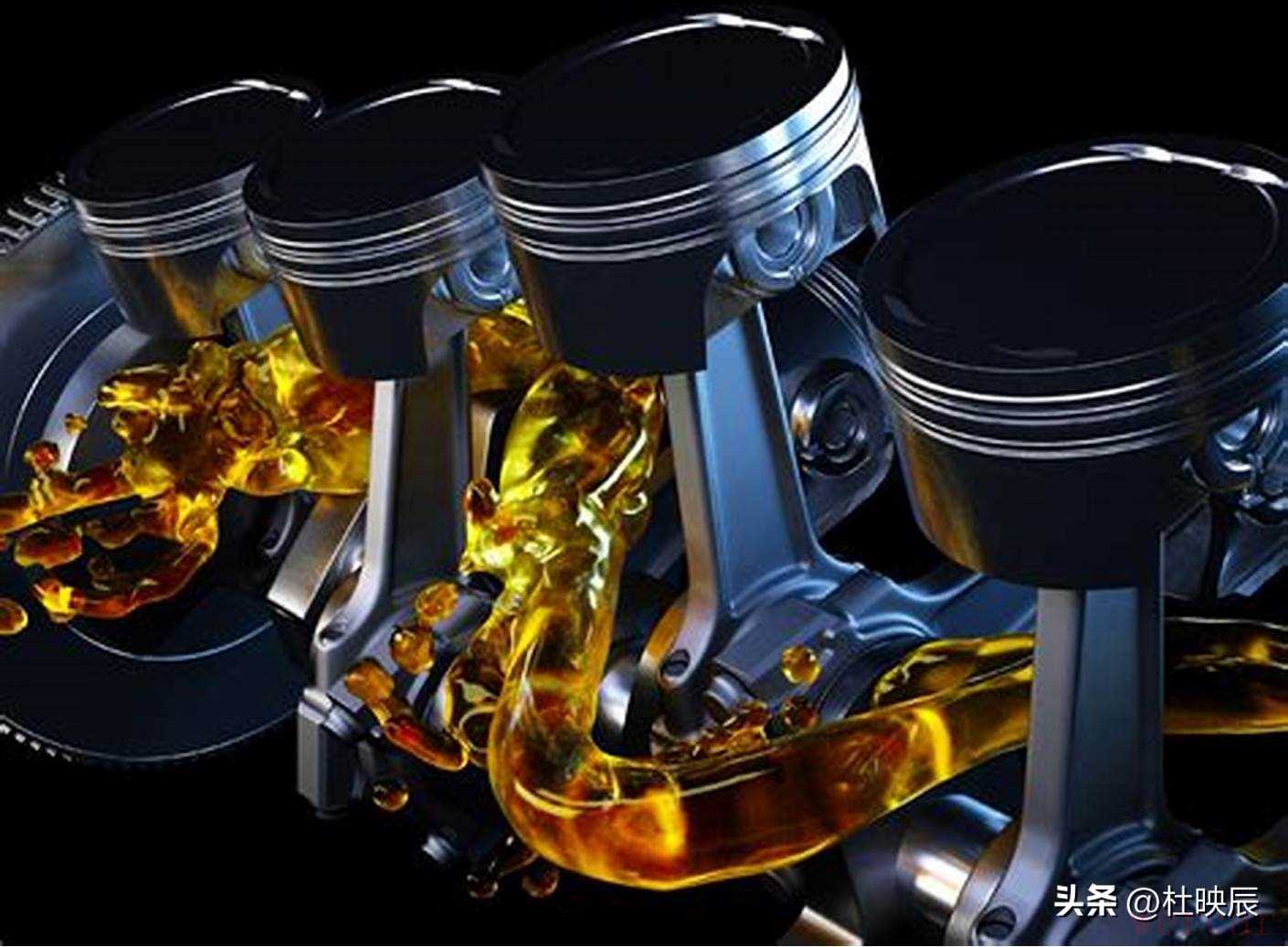

一、5W-30 的技术本质与市场定位

在机油的粘度体系中,5W-30 的「5W」代表低温流动性等级,对应 - 30℃环境下的快速启动能力;「30」则表示 100℃时的运动粘度在 9.3-12.5mm²/s 之间。这种粘度组合使其在低温启动性和高温保护性之间取得平衡,成为适配范围最广的机油类型之一。

从市场数据看,5W-30 占据全球乘用车机油市场近 60% 的份额,这得益于其「万金油」特性:既满足日韩系车厂对低粘度机油的偏好(如丰田 TNGA 发动机推荐 5W-30),又能适配德系涡轮增压车型的严苛要求(大众 EA888 Gen3B 发动机明确要求 ACEA C3 标准的 5W-30)。美孚、嘉实多等主流品牌均将 5W-30 作为旗舰产品的核心粘度,例如美孚 1 号经典 5W-30 通过了 GM Dexos1 Gen3 认证,适用于通用、福特等多品牌车型。

二、适用场景的「黄金交叉点」

1. 家用车的理想选择

对于年行驶里程 1-2 万公里的家用轿车(如丰田卡罗拉、本田思域),5W-30 的平衡特性表现突出:

• 燃油经济性:相比 5W-40 可降低 5%-10% 油耗,以年均 1.5 万公里计算,每年可节省约 300 元燃油成本。

• 磨损保护:在 10 万公里内的新车阶段,5W-30 的油膜强度足以应对日常驾驶需求,美孚 1 号经典 5W-30 的抗磨损性能超过行业标准 30%。

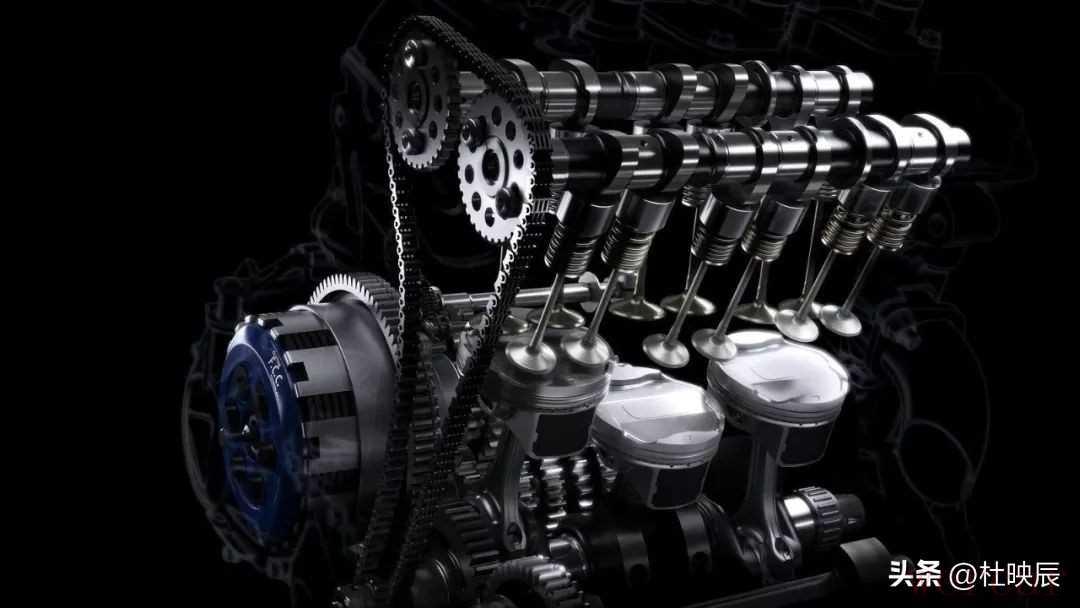

2. 涡轮增压发动机的「安全边际」

涡轮增压车型(如大众途观 L、宝马 3 系)普遍面临高温高压工况,5W-30 的高温稳定性成为关键:

• 抗剪切能力:ACEA C3 认证的 5W-30 在 150℃高温下仍能保持粘度稳定,防止机油变稀导致的涡轮轴承磨损。

• LSPI 防护:针对直喷发动机常见的低速早燃问题,美孚 1 号曜石黑金 5W-30 通过独特配方将 LSPI 风险降低 90% 以上。

3. 混合动力车的「静默守护者」

混动系统(如丰田 THS、本田 i-MMD)的频繁启停对机油提出特殊要求:

• 冷启动保护:5W-30 在 - 30℃时的泵送粘度仅为 5870mPa・s,确保电机驱动切换至燃油模式时发动机快速润滑。

• 低灰分设计:符合 API SP 标准的 5W-30(如冠军超能 5W-30)磷含量低于 0.08%,可延长三元催化器寿命。

三、与其他粘度的「生死时速」对比

1. 0W-20:省油但脆弱

• 优势:低温流动性更优(-35℃启动),适合极寒地区;燃油经济性比 5W-30 再提升 2%-3%。

• 局限:高温粘度不足(仅 8.5-9.3mm²/s),长期用于高负荷工况可能导致活塞环异常磨损。

2. 5W-40:强悍但费油

• 优势:高温粘度达 12.5-16.3mm²/s,适合老旧发动机(10 万公里以上)和赛道驾驶。

• 代价:市区油耗增加 8%-12%,且冷启动时油泵负荷增大。

3. 0W-30:全能但昂贵

• 特性:兼顾低温流动性(-35℃)和高温保护(10.5-12.5mm²/s),但生产成本高,价格通常比 5W-30 贵 30% 以上。

四、被忽视的使用边界

1. 气候临界点

• 极寒地区:当冬季气温低于 - 25℃时,5W-30 的启动时间可能延长至 2 秒以上,此时 0W-20 是更优选择。

• 高温高湿地区:持续 35℃以上环境中,5W-30 的粘度衰退速度比 5W-40 快 15%,需缩短换油周期至 7500 公里。

2. 发动机工况适配

• 老旧发动机:行驶 10 万公里后,活塞环与缸壁间隙增大,5W-30 的油膜可能无法完全填补,导致烧机油风险上升。此时应升级至 5W-40 或 0W-40。

• 高转速发动机:如本田 K20C1(Type R),红线转速超过 7000rpm,需更高粘度的 0W-40 以确保高剪切稳定性。

3. 认证体系的「隐形门槛」

• 德系车:大众 504/507 认证要求 5W-30 的 HTHS(高温高剪切粘度)≥3.5mPa・s,远超普通 5W-30 的 3.2mPa・s 标准。

• 国六 B 车型:必须选择低灰分(灰分≤0.8%)的 ACEA C2/C3 或 API SP-RC 认证产品,否则可能堵塞 GPF 颗粒捕捉器。

五、未来趋势与理性选择

1. 行业变革的冲击

随着电动化率提升,传统燃油车机油需求预计到 2030 年将下降 40%。但混动车型仍依赖机油,5W-30 凭借适配性可能在混动市场占据主导地位。

2. 车主决策指南

• 新车阶段:严格遵循手册推荐,日韩系车优先 0W-20,德系车选择 ACEA C3 5W-30。

• 5-10 万公里:可切换至 5W-30,平衡保护与成本。

• 10 万公里后:根据发动机状况,逐步过渡到 5W-40 或 0W-40。

3. 产品选择要点

• 认证优先级:国六 B 车型必须选择带 C2/C3 或 SP-RC 认证的产品(如美孚 1 号 ESP 5W-30)。

• 基础油类型:全合成(PAO + 酯类)优于半合成,长期保护更可靠。

• 换油周期:全合成 5W-30 建议不超过 1 万公里,涡轮增压车型可缩短至 8000 公里。

结语

5W-30 机油确实是当前技术条件下的「通用王」,其在 90% 的日常场景中表现优异。但它并非万能 —— 极寒 / 极热环境、高负荷工况、老旧发动机等特殊场景仍需针对性选择。理性的车主应将 5W-30 视为「基础选项」,同时根据车辆特性、使用环境和技术认证动态调整,才能最大化发挥机油的保护价值。毕竟,没有完美的机油,只有最适配的选择。