楼兰之谜,探寻古国风采,后世文人为何对楼兰情有独钟?

楼兰,这个存在于史书记载和传说中的古老国度,到底是一个怎样的存在?又为何让后世文人墨客对其魂牵梦绕,念念不忘呢?我们可以从以下几个方面来理解:

"楼兰是一个怎样的国家?"

楼兰,位于今天中国新疆罗布泊地区,地处丝绸之路的要冲。它大约兴起于公元前3世纪,鼎盛时期在公元前2世纪至公元1世纪,灭亡于公元4世纪左右。关于楼兰的具体情况,由于史料的匮乏,我们只能根据现有的考古发现和零星的记载来勾勒其轮廓:

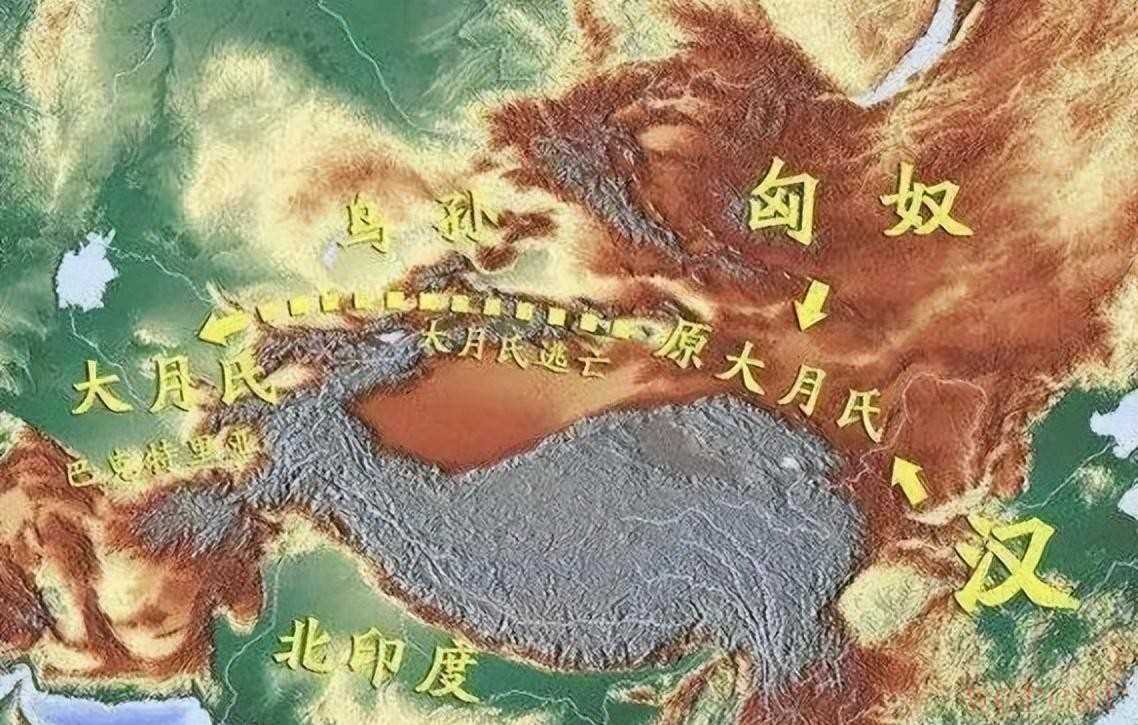

"地理位置重要,是丝绸之路上的关键节点:" 楼兰地处东西方文明交汇的十字路口,控制着通往西域的通道。它既是东西方贸易的中转站,也是文化交流的枢纽。商人、使节、僧侣、使者在这里汇聚,带来了不同的文化、商品和思想。

"经济以农业和商业为主:" 楼兰地区虽然干旱,但由于罗布泊水的灌溉,发展了绿洲农业。他们种植水稻、小麦、玉米等作物,并饲养骆驼、马、牛等牲畜。楼兰人还从事商业活动,与周边的匈奴、大月氏、西域诸国进行贸易往来。

"文化多元,融合东西方特色:" 楼兰的文化既有本土特色,也深受周边文明的影响。从出土的文物来看,楼兰人

相关内容:

楼兰:夹缝里的墙头草,千年之后还挨骂

“想提剑闯天下,最想先砍楼兰。”这可不是我自己说的,是古代一帮大诗人轮番喊的。你说这楼兰,人家都灭国了,为什么还隔三差五被人诗里诗外地数落?越琢磨越有意思——一个小小国家,怎么就能让王昌龄、李白他们恨到牙痒痒,“不破楼兰终不还”?

你要是没查过地图,可能还以为楼兰有多厉害,其实这地方说大不大,说小也不算太小:人说是楼兰国,倒像楼兰村。顶峰时才一万多号人,差不多半个县城。可说起楼兰的身世,还真有点像咱们邻居家那个总是两头帮忙、谁家都不得罪的人——关键时候一边靠,你说他滑头,却也没得选。

追根其实是月氏族的老账。月氏堪称西域曾经的大佬,牛得很,有段时间连匈奴都得低头,见了面还得赔质子,怕得跟孙子似的。按理说,这样的强族是天生赢家,但历史总爱讲意外。有一年,匈奴送来个小王子当质子,本以为温顺可控,谁料这人扮绵羊,装了好些年。做月氏的人质,表面一副听话模样,心里盘算的却是怎么回去收拾自己爸。

真是“父慈子孝”剧本,儿子回去直接把老爹做掉,自立为冒顿单于。这波操作,月氏人估计都傻了眼。匈奴王巩固了内部,转头一招大杀,横扫月氏好几年,打得他们三魂七魄都丢在西域风沙里。吃了败仗的月氏,有的逃,有的死,剩下一批人实在没主意,只好靠着匈奴,改号“小月氏”。他们要活下去,转眼组了个国家,名字叫楼兰。

这气质变化太快——月氏曾是西域枭雄,到了楼兰这一茬,活脱脱变成了地理上的“墙头草”,主业是求生,不是争强。可说到墙头草,楼兰还真是祖师爷级别,要命的不是他们厉害,而是位置太好。扼要,肥美,有水草,是西域来往的咽喉地。按说天意眷顾,稳着点,混日子绝对不亏。可偏偏楼兰人不消停,四处观望,做事爱试探,一会儿投匈奴,一会儿撩汉朝,明明自己不具备硬实力,嘴脸却不小。

有一回,他们把祖上老底锻铁技术也卖给了匈奴。匈奴愈发兵强马壮,楼兰觉得有勋有宠,脸都快飘到天上去了。经商的、出使的,只要不是匈奴人,楼兰都能给你难堪,像小孩抢糖一样。汉朝其实那时也没太把楼兰放心上——西域事多,人口也少,有点爱理不理。但人在势头上,总觉得天塌不下来,还有的蹦跶。

直到有一天,这年头来了个狠角色张骞。说他是外交家也好,探险家也罢,反正一脚踏进西域,把格局都搅了。张骞混了十三年,东奔西走,不止是带回稀奇物件,更关键的是,他把月氏锻造技术传了个底掉。汉武帝听得笑开了花——这下不用担心装备打不过匈奴。

张骞其实没直接找楼兰,知道他们靠着匈奴,扭头去了大月氏原始部落。只不过大月氏人穷怕了,不想再掺和仗,自个过太平日子。技术倒是愿意交汉朝,仇恨留在心底就当喝酒解闷。张骞回来向汉武帝一报,局势算是换了天。霍去病那时候出世,一战杀得匈奴人做噩梦。

匈奴这一波遭沉重打击,哪还顾得上楼兰这种小弟?楼兰一看大佬自顾不暇,越来越狂,有点趁火打劫那意思。对过路汉人使者和商人更苛刻,一副“你能拿我怎么样?”的姿态。其实汉朝人没啥兴趣打楼兰,鸡毛蒜皮的地盘,真没资格劳师动众。

但是楼兰膨胀得厉害,最后胆大到动手伤了汉朝使者。这一下算是犯了众怒。想当年汉武帝念在“夹缝求生”,还给他们点活路。谁想到脸皮厚到自己闯祸还找补。结局也简单——汉朝派了七百人,小分队级别,直接干趴楼兰。连国王都成了阶下囚。

你以为楼兰被收拾一回就认命了?偏偏太不长记性。之后楼兰时不时投奔匈奴,又时不时靠向汉朝。风吹两边倒,做人做得这么没底线,也难怪招人嫌弃。汉武帝一度要收他们做属地,却觉得这些人骨子带点“墙头草劣根”,搞契约怕是日后还添麻烦,想了想还是算了。

所以你看古代那些诗人,楼兰在他们笔下几乎成了“恶人代表”,不全是因为楼兰罪大恶极,而是因为那种事事投机,夹缝里蹦跶,还要挑衅强者的气质,叫人恼得牙痒痒。你不灭他,他就想方设法“恶心”你一把,多少带点无赖气。

到最后,风水轮流转。原本肥美的楼兰,被沙噬风蚀,成了无人区。楼兰人还没在大国夹缝里混好,祖先的土地就再也住不下去。楼兰消失了,名字却留在诗句里,被人骂了又骂。

不过回过头来说,楼兰人当时的选择也不算没道理。你说这么小的国家,谁也惹不起。夹缝里活着,谁当家就投靠谁,换谁做都得这么办。历史像一盘大棋,楼兰是棋盘一角的卒子,走得小心翼翼,又难免惹人憎嫌。

可能汉武帝自己也是明白楼兰那些人的难处吧。世道总逼出滑头,而滑头都是被逼出来的。这事有点像我们有时在人情场上左右逢源,多半是形势使然,又被人嫌弃。但骂归骂,念归念,属于夹缝里的无奈,好像也没人真的想一脚把他踢死。楼兰国灭了,可诗人的气还没消,搁到今天,说不定还会有新故事冒出来。

说到底,谁能在大风沙里,保住一片家园呢?墙头草好做吗?难说。但一想到楼兰人,也许他们最后还是想活得像祖上那样硬气些,只是命运,就是不愿意给他们机会吧。