中国最宁静之地,两千载无战火,抗战时期亦太平的神秘省份

在中国历史上,确实有一些地区因其地理位置、经济结构或统治者政策等原因,在相当长的时间内相对较为安定,少有大规模战争的波及。但要找到一个“两千年来从未打过大仗”的省份是非常困难的,因为中国历史上的战争和动荡是常态,即使是偏远地区也难免受到影响。

不过,如果从相对稳定的角度来看,一些省份确实表现出了较高的安全性,尤其是在某些特定的历史时期。以下是一些相对较为安定的省份,以及它们相对安全的原因:

"1. 云南、广西等地:"

"地理位置偏远:" 这些省份地处中国西南边陲,远离中原地区的政治和军事中心,因此在许多大规模的战争中,尤其是那些主要在中原地区进行的战争,这些地区往往能够得到相对的保全。

"民族众多,地形复杂:" 云南等地民族众多,地形复杂,这也使得大规模的军事行动难以展开,也难以控制。

"历史上作为边疆地区:" 在历史上,这些地区长期作为边疆地区,统治者往往采取较为宽松的政策,以安抚当地民族,维持边境稳定。

"云南:" 云南在历史上虽然也经历过一些战乱,但总体上较为安定,尤其是在明清时期,由于地理位置偏远,战争的影响相对较小。例如,南明永历政权退守云南,也曾维持了一段时间的统治。

"广西:" 广西在历史上也相对安定,尤其是在明清时期,由于远离政治中心

相关内容:

福建:两千年风水,兵火沸腾处的“冷门角落”

天下那么大,总有些地方像风暴眼,一桩桩大事老喜欢往那儿砸。而福建这个省,偏像个低调的邻家孩子——别人都抢着出风头、打生打死,它却总能在喧嚣背后悄悄“偷个太平”。有人说命好,也有人唏嘘世事无常。但你要问,为什么一地鸡毛的时候它老能独善其身?嘿,还不是因为这地方自带“外挂”。

中国这片土地,天翻地覆两千年。很多地方都沦为兵家必争,血雨腥风,一年换一批主人。可福建在风声水起中,好像总能保持“岁月静好”。这并不是福建人胆子小,更不是不愿上阵杀敌。说到底,是老天爷给福建打了个“地势安全锁”。

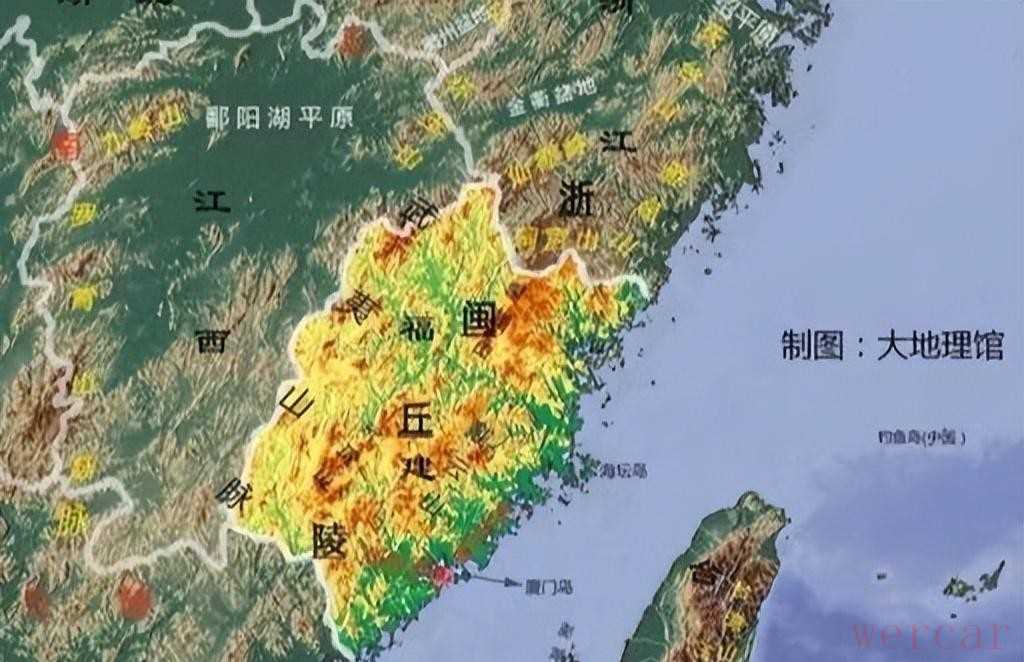

你如果去过福建,山换着法子挡着你。八座山,挤出一点田地——剩下都交给崇山峻岭了。最夸张的是武夷山,年年云里雾里,看着就是一副“谁来也别想过去”的气派。别的省份靠江河打天下,这边人家倒好,山绕水,水绕山。外省军队真想进来,先得都得琢磨:兵马粮草怎么穿山越岭?一堵堵山,不是光看地图就能过去的。

要说历史上福建是怎么混出来的,说白了就是“不凑热闹”,特别有自己的主见。秦朝打六国,统一搞地盘,那边各路诸侯混战,福建这儿还没正式算进版图。汉武帝看见了,给画个地界,但说到底,这儿还是偏得要命。历朝历代打仗,没人跑这里当主战场。都想着“打下来划不来”,地形太折腾,好不容易啃下来一块,粮食还少,根本养不起大军。

最绝的,还得轮到战乱时的人口大迁徙。北方天翻地覆,士人百姓纷纷南逃,福建自然成了“避风口”。说白了,战火烧到家门口,谁都怕;可真到决生死时,敌我双方都更愿意扎在人多粮足、路好走的地方拼命,山里虫蛇草丛、补给成了大问题——“进来容易,活着出去难”。

屡屡避过乱世,福建像块福地。但福地也不是天生的——常年看热闹,人心会发生变化。这边的父母跟孩子讲的故事,往往是“少惹事、识时务”。慢慢地,大家都学会了咋样藏得住、怎么活下来。讲真,这也算是一种本事了。

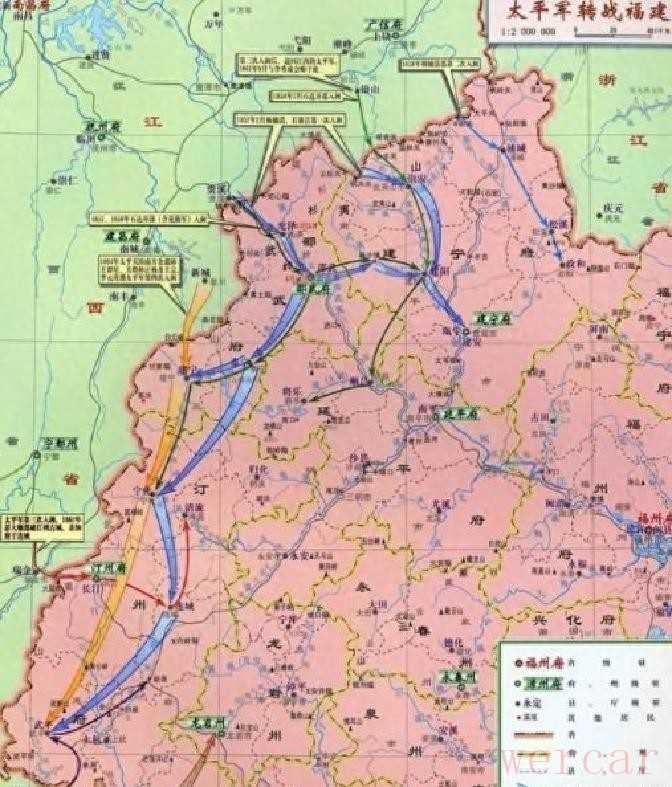

要挑福建最“检验地势”的历史节点,还得数太平天国闹得最凶的时候。咱们换个角度想象一下——那会儿中原、长江两岸打得家破人亡,有的地方连田收都收不上来。福建呢,太平军派了石达开跑了三趟,每回都想着“捡个便宜”。一次从赣南过来,想攻进长汀,结果一头撞进大山里,粮道说断就断。二次打算拿下汀州,占山为王,依旧又被山路给绊倒。第三回换个思路,从广东饶平那绕进来,还是被绵密山岭、倒伏水系拦得死死的。

你要知道,太平军可不傻。他们用脚投票——福建这地方山多、田少、粮食紧张,打下来根本养不起大军。补给一断,全军想跑都费劲。外面的清军——湘军、绿营,别看人数不及太平军,人家只要守山头、堵关隘,守株待兔不也挺美?结果就是,三次进福建,三次都得灰溜溜撤回。福建平民倒像一群“观众”,远远看着乱世大戏,自己的日子反而比外省安稳。

福建这块地,你真没法说清——一边永远人烟稠密,另一头却是山林密布,哪怕清末军阀混战,北洋、西南各路人马都不爱钻进福建。“打下来不值当、打进去还赔钱”,所以宁做次要地带,反倒省了多少干戈。

抗日战争那阵,全国都像着了火,福建还是保留着它的特点:你要说安宁吧,厦门、福州这样的大码头照样被日军占了。但往里一钻——武夷山、闽西、闽北那些深谷,无论日本兵怎么动,始终啃不下来。闽西的百姓,很多和游击队的关系说不上是“军民鱼水”,更像是大家“一起想法子熬过去”。抗战后期,那些游击区的孩子,说不定还偷偷给游击队伙食添点粮食,大人们嘀嘀咕咕瞒着日军检查,山里孩子往往比城里老成。

有一阵,日军发动第三次扫荡,福建的队伍和百姓开始强行徒步行军,孩子背着行李,大人藏粮食在山洞里。那会儿的游击区,粮食断了,队伍还要往江西跑补给。可人心齐,“地头蛇”也顶用,最后敌人还是没能进深山。“山里的路熟,谁来都得吃亏”——这是福建老人的口头禅。

这可不是完全的幸运。瘴疠湿气重,山多蛇虫,福建人自己也挺苦。可一想到战乱外省伤亡都数不过来,福建人都觉得再难也值得。抗战胜利那年,日军在厦门被包围,投降时低着头——福建的普通人,照旧在自家的山坳里种田、带娃、赶集。

所以说,福建不是“逃过一劫”,而是一直在用自己的方式撑着一块安稳的地皮。延续千年的安全感,其实是靠土地的脾气,也靠人的韧劲,小心翼翼地活着。福建人自有他们的疼痛和得失,只不过他们习惯了把苦日子叠在山路上,留下家乡人慢慢回味。

也许下次你再路过福建,望着那绵延起伏的山,能想象当年多少人靠着这些山岭躲过刀兵,攒下了一点安稳和喘息。世界再乱,总有人需要一片“兵火不及”的桃源。这样的福建,大概也挺难得。