比亚迪神技!车身减重200斤,一箱油多跑50公里,节能新高度

这听起来是一个非常吸引人的消息!如果比亚迪能够通过车身减重200斤(也就是100公斤),并且确实能带来一箱油多跑50公里的效果,那将意味着:

1. "显著的燃油经济性提升":这是最直接的好处。在油价居高不下的背景下,更长的续航里程意味着更低的用车成本。

2. "更快的加速性能":通常情况下,减轻重量可以降低车身惯性,使得车辆加速更快、更灵敏。

3. "更好的操控性和稳定性":轻量化通常能提升车辆的操控极限,减少转向不足或过度的情况,并且在紧急制动时也能缩短刹车距离(虽然刹车距离还受其他因素影响)。

4. "可能降低排放":即使是燃油车,更低的油耗也意味着更少的温室气体和污染物排放。

5. "提升电动车(EV)的竞争力":虽然这是燃油车的描述,但对于电动车来说,减重同样重要,可以增加续航里程,提高充电效率。

"但是,需要注意几点:"

"具体车型和条件":这个数据是否适用于所有比亚迪车型?是在什么工况下测试的(市区、高速、综合工况)?不同车型、不同发动机、不同驾驶习惯下的效果可能会有差异。

"技术实现方式":减重100公斤是一个相当大的幅度。比亚迪可能通过使用更轻质的材料(如高强度铝合金、镁合金、碳纤维等)来实现

相关内容:

每次站在加油站,看着计价器上飞速跳动的数字,心里是不是都在滴血?或者开着电车,死死盯着掉得比心跳还快的续航里程,盘算着下一个充电桩在哪儿。这种焦虑,几乎成了每个司机的日常。我们想要的其实很简单,就是一辆车,既能跑得远,又不用我们为油费或电费精打细算,还得结实抗造,关键时刻能保命。

以前的造车方式,讲究一个“拼接”。就像做模型一样,把几十上百个冲压好的小钢片,通过几百个焊点一点点焊起来,组成一个车架子。单是一个后地板,就可能需要七十多个零件。这种方法问题很明显,焊点就是潜在的弱点,零件多了,累积的重量也相当可观,就像一个人身上穿了太多零碎,跑起来自然费劲。

现在比亚迪换了个玩法,简单粗暴。他们搞了个9000吨的巨型压铸机,把之前需要74个零件、200多个焊点才能拼成的车身后舱地板,用一整块融化的铝水,“咣”一下,一次性压了出来。没那么多拼接缝,一体成型,这种感觉就像用一整块钢板雕刻出来的盾牌,对比用小铁片焊接的,哪个更结实,一目了然。

这么做最直接的好处就是“减肥”。车身一下子轻了上百斤,这个数字很关键。对于汽车来说,每减轻一点重量,都能实实在在地反映在能耗上。车子轻了,发动机或电机的负担就小了,跑同样的距离,烧的油、耗的电自然就少了。

这可不是理论,数据摆在眼前。车重每减少100公斤,续航就能多跑大约50公里,要是换算成油耗,百公里能省下0。8升。有个刚提了2025款宋ProDM-i的车主就说,他现在一箱油能轻松干到1100公里,平时上下班代步,一个月都难得去一次加油站,那种感觉别提多爽了。

很多人第一反应是,车都搞轻了,是不是偷工减料?会不会不安全?这想法恰恰搞反了。一体压铸出来的车身,因为是一个完整的结构,没有七零八碎的焊点,刚性反而更强,官方数据是抗扭刚性直接提升了30%。这意味着车身更不容易变形,在发生碰撞时,能把冲击力更均匀地分散到整个车架上,而不是集中在某个薄弱点上,对车里的人来说,安全系数是实打实地提高了。

“把造车成本打下来40%,不是为了让老板多赚钱,而是直接体现在车价上,让普通人买得起。”

这套昂贵的压铸设备,比亚迪没去国外买,而是实现了全面国产化,光设备成本就比进口的低了四成。省下来的钱,没有进自己的腰包,而是直接反映在了车价上。这才是最实在的,技术进步带来的红利,最终让每个买车的消费者都享受到了,我们能用更少的钱,买到技术更好、更省钱的车。

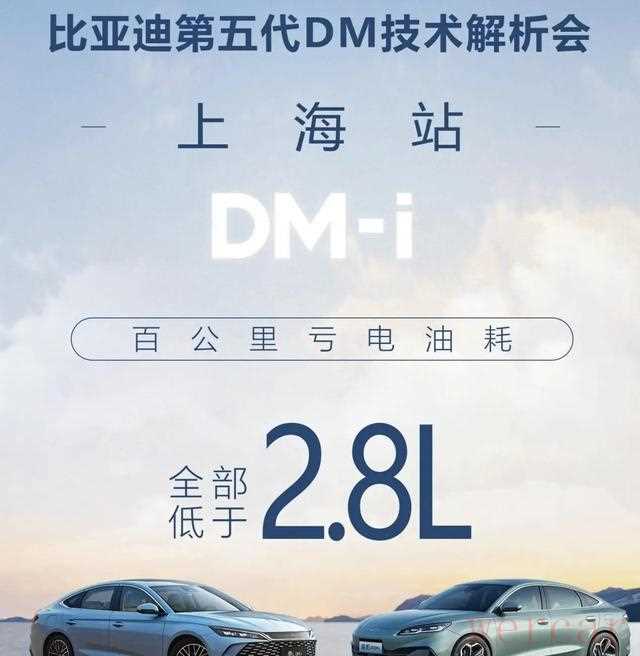

咱们来算一笔账,一个普通车主,一年开一万公里,光油费就能省下五百多块。听起来不多,但五年下来,一部新款手机的钱就省出来了。这还不算完,像宋LDM-i这样的车,更是把亏电油耗做到了恐怖的3。9升,满油满电跑个1500公里跟玩儿一样,用车成本被压到了一个新低度。

现在回头看,比亚迪这套“车身减肥术”已经不是什么秘密武器,而是公开的阳谋。当它把这条生产线落地,就意味着未来会有越来越多的车型用上这项技术。这逼得整个行业都得跟着卷起来,大家都在想办法给车“减负”,谁不跟进,谁就可能被市场淘汰。

这不仅仅是一项技术迭代,它正在改变我们对一辆“好车”的定义。过去我们可能更看重动力、空间,但现在,高效的能源利用、更低的用车成本和更高的安全性,成了更实际的追求。当我们的国产车开始在核心制造工艺上实现超越,我们告别“高油耗、高成本”的用车时代,也就不远了。