上海最大二手货市场虬江路市场搬迁后,繁华不再,冷清之谜探究

虬江路市场曾是上海乃至全国闻名的二手货市场,以物美价廉、品类繁多著称。然而,随着其搬迁至浦东的“上海二手货交易市场”(位于浦东新区航津路25号),原虬江路市场(现址为上海江杨钢材现货市场的一部分)确实变得相当冷清。这背后有多重原因:

1. "地理位置与交通不便:"

"原虬江路市场"位于虹口区,虽然靠近上海火车站和轻轨3号线,但对于许多外地游客和没有交通工具的本地居民来说,地理位置不算最优。

"新市场"位于浦东,地理位置更居中,靠近外环高速和市区,交通网络更发达,更方便市内及周边地区的居民前往。

2. "规划与设施落后:"

虬江路市场作为历史形成的自发市场,其规划、设施(如摊位、遮阳避雨条件、卫生设施等)相对陈旧,难以满足现代消费者对购物环境的要求。

新市场是按标准化、现代化的二手商品交易市场建设的,硬件设施更完善,购物体验更好。

3. "品牌效应与信息不对称:"

新的“上海二手货交易市场”得到了官方或半官方的背书(或至少是更规范的管理),更容易形成品牌效应,吸引更多商贩和消费者

相关内容:

虬江路以前热闹。现在不热闹了。

上海有个地方叫虬江路,以前是卖旧东西的地方。从解放前到这几年,一直都有人在那里买卖东西。这个地方看见了上海几十年的变化。

虬江路的位置比较特别——它在租界和华界中间。两边都不好管,所以在这里做买卖没人管。从虬江路到旁边几条小路,从那时候开始就有摊子。卖的都是旧家具、坏电器、不要的工具。

抗战打完了,山阴路、多伦路那些老房子里有日本人留下的东西。新住进去的人嫌占地方,就雇车拉到虬江路卖掉。

老百姓家里不要的东西,工厂里堆着的货,都送到这里。时间长了就成了上海有名的旧货市场。

五六十年代的时候,虬江路生意好!

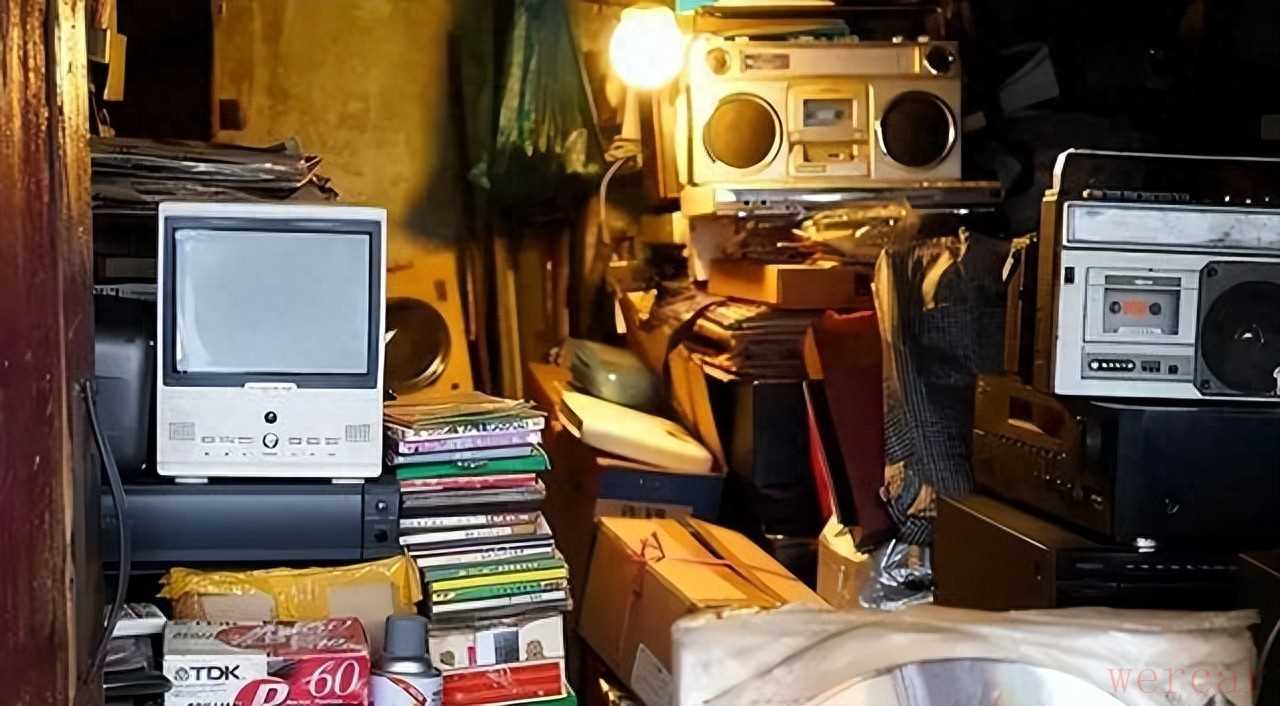

市场里什么都有:旧收音机、坏自行车、生锈铁锅。还有修拉链的、补鞋的摊子。那时候固定店铺一百多家,加上流动摊贩,最多时候五百多个摊。

小店面七八平米。房东更狠,一个门脸隔成两半,租给两家人。上海人来买,江苏浙江的人也坐长途车来“找宝贝“。每天卖二十多万,那个年代这是大数字。

八九十年代企业改革,积压库存都扔到这里。市场变样了。。。。。。电子产品成了主角。

商场卖三四千的音响,虬江路一千块钱就能配一套。二楼全是卖CD、VCD的,老戏曲碟片抢手,不过盗版碟也出现了。

老上海人周末逛虬江路是习惯。一边翻旧货,一边和摊主砍价:“老板,便宜点!隔壁才卖80!““我这是好货!“叫卖声、砍价声混在一起,很热闹。

2000年后地铁三号线要建,宝山路到虬江路这段修高架。铁路两边居民搬走了。

空地租给卖二手手机、电脑的人,虬江路变成了“电子城“,名气更大。中老年人喜欢来这里找旧收音机、老唱片,和熟人聊天,一呆大半天。

好日子没持续多久。。。。。。

2017年“北站新城“项目开始,虬江路旧家电市场要拆。后来改名“上海音像城“也没用。2020年底商户只能另找地方。

大部分去了嘉定曹安路轻纺市场。还有150多家搬到普陀区亚新生活广场,搞了“虬江路专区“。

现在的“虬江路专区“在亚新生活广场,地铁公交都到,周边有商场。专区里还是老样子:音响、乐器、小家电,价格不贵。按说能留住老顾客。

刚开业两个月,确实有人来,有点往日热闹的样子。

亚新生活广场以前生意冷清,想靠这个专区翻身,还说要升级改造。。。

但是现实泼了冷水。有人上个月去看,专区里空荡荡,没几个人。想当年虬江路周日挤得水泄不通,四川北路新海食品公司天天排队,现在全变了。

市场搬到郊区,老人嫌远不去了;新管理不接地气,东西还比以前贵,老顾客摇头。以前有家卖茶叶的小店,茶香飘四方,老茶客天天来,现在找不到了。

虬江路专区以后怎么办。。。。。。不好说。

城市要发展,老市场要改造,但怎么让老百姓留住烟火气?怎么既方便生活又保住就业?这些问题要好好想想。老上海人的回忆不能就这么没了。