铜丝织就“天地交泰”,匠人巧手缠出非遗传承的通泰画卷

这是一个非常有诗意和深度的标题,将铜丝的工艺、非遗文化以及哲学意境巧妙地结合在了一起。我们可以围绕这个标题,构思一篇内容丰富、引人入胜的文章。

---

"铜丝里的“天地交泰”:一双手,缠出非遗的通泰之境"

在中国广袤的土地上,流传着无数匠心独运的技艺,它们如同历史的脉络,承载着民族的智慧与情感。而在这些技艺中,有一种看似简单却蕴含无穷变化与深意的手工——铜丝缠制。它并非声名显赫的巨作,却能在细微之处,展现“一双手,缠出非遗的通泰之境”的奇妙力量,更在某种程度上,隐喻着“天地交泰”的宇宙观。

"一双手,捻动天地之线"

铜丝,柔韧而富有光泽,是自然的馈赠,也是匠人手中跳跃的音符。非遗铜丝缠制技艺,传承的不仅仅是“如何缠”的方法,更是一种精神的传递。那双布满岁月痕迹的手,看似在重复着缠绕、捻转、塑形的过程,实则每一下动作都凝聚着专注与对材料的深刻理解。

这双手,仿佛拥有魔力,能将无形的意念、无机的铜丝,赋予生命与灵魂。它们时而轻柔,如同抚摸婴儿的肌肤,将细如发丝的铜丝梳理得服

相关内容:

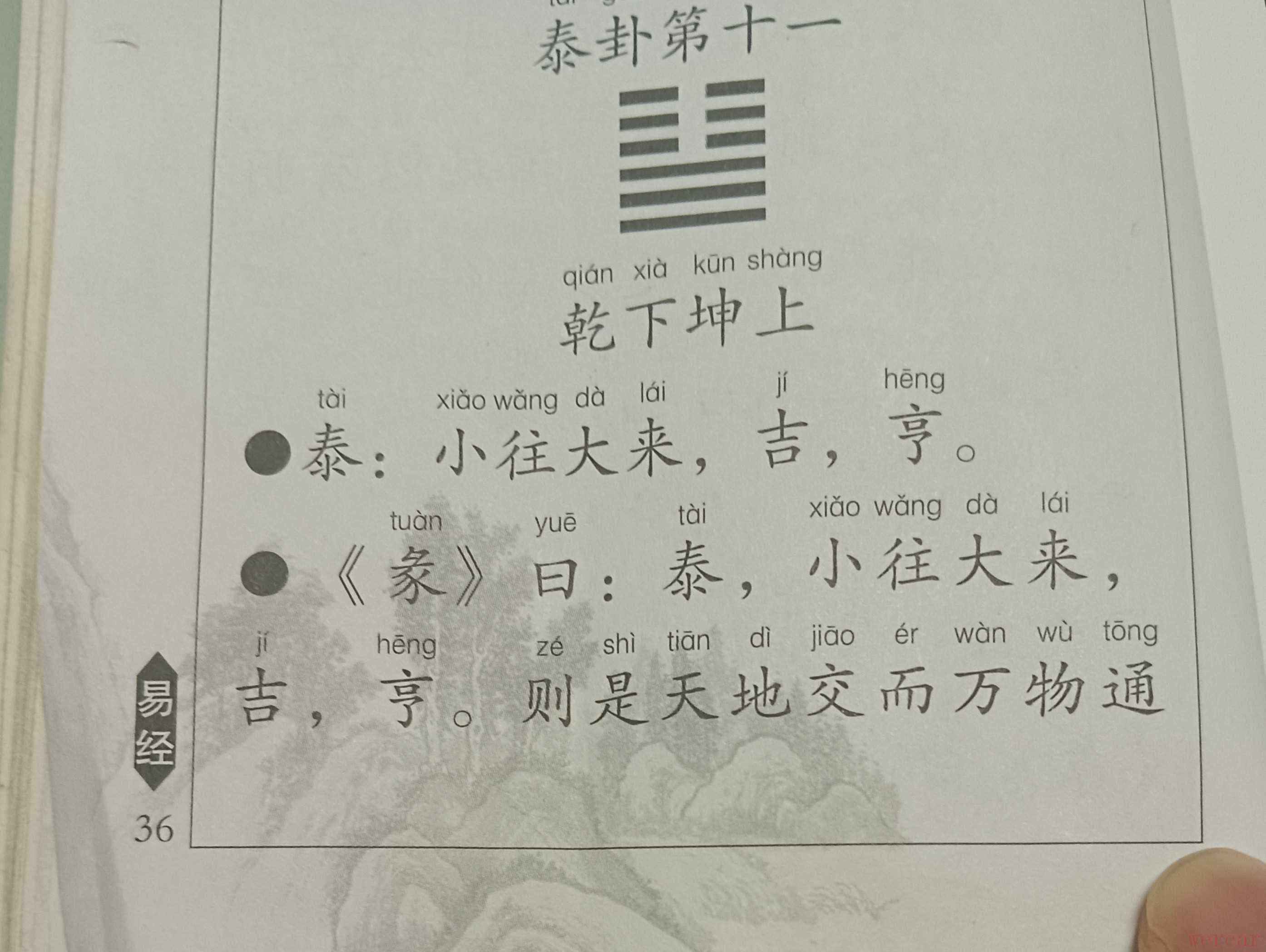

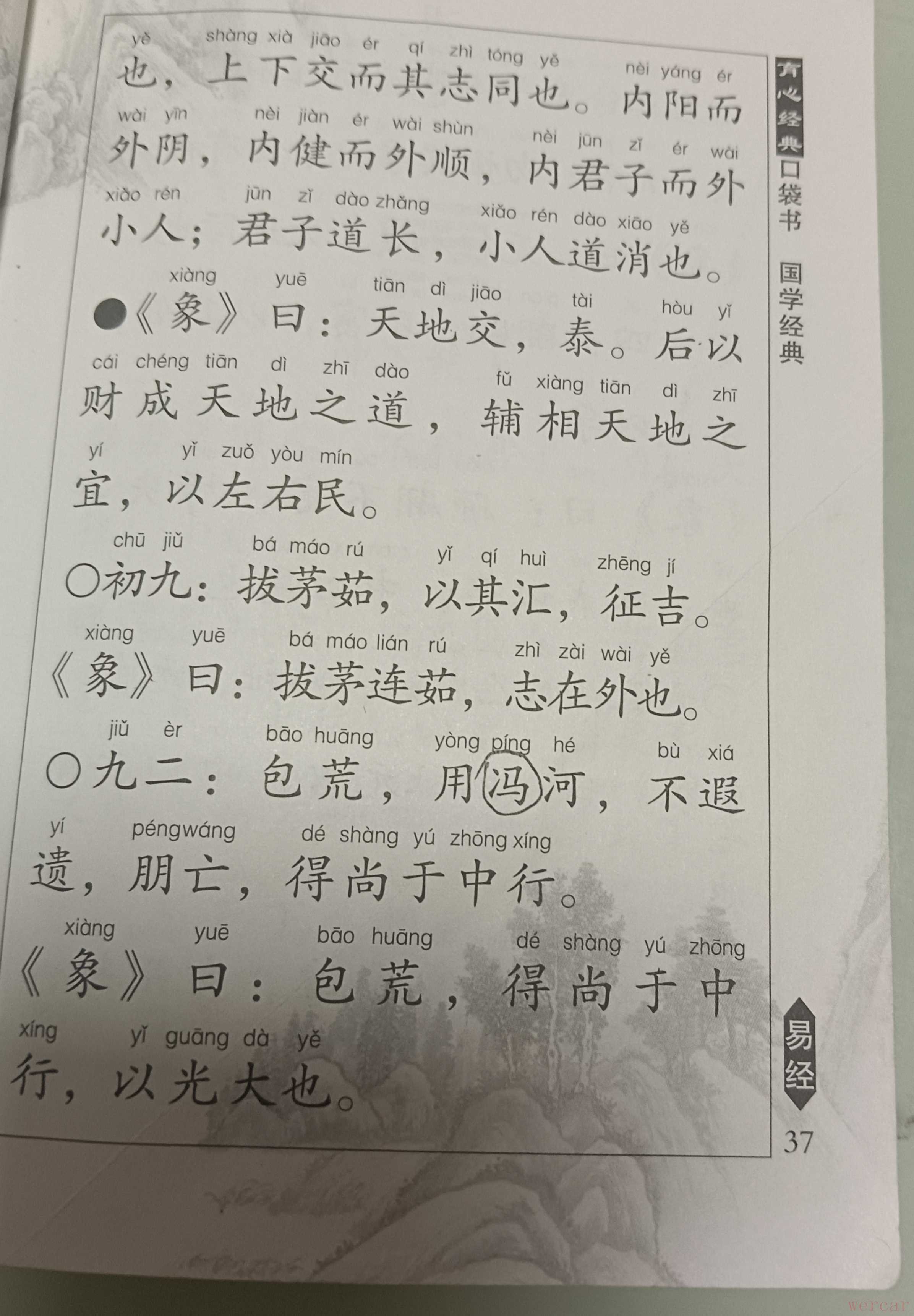

巷口老杨的铜丝作坊里,绿铜丝在指尖蜷成松针的弧度,金箔小袋随着镊子的轻颤坠在枝桠间——这株刚完工的“招财松”,正是他用铜丝复刻的《易经》泰卦:乾为天作枝(刚健为骨),坤为地成叶(柔顺为形),铜丝的刚与缠线的柔交叠,恰如泰卦“天在下、地在上”的颠倒之象,却缠出了最妥帖的“通泰”。

一、铜丝为笔,写“小往大来”的匠人心

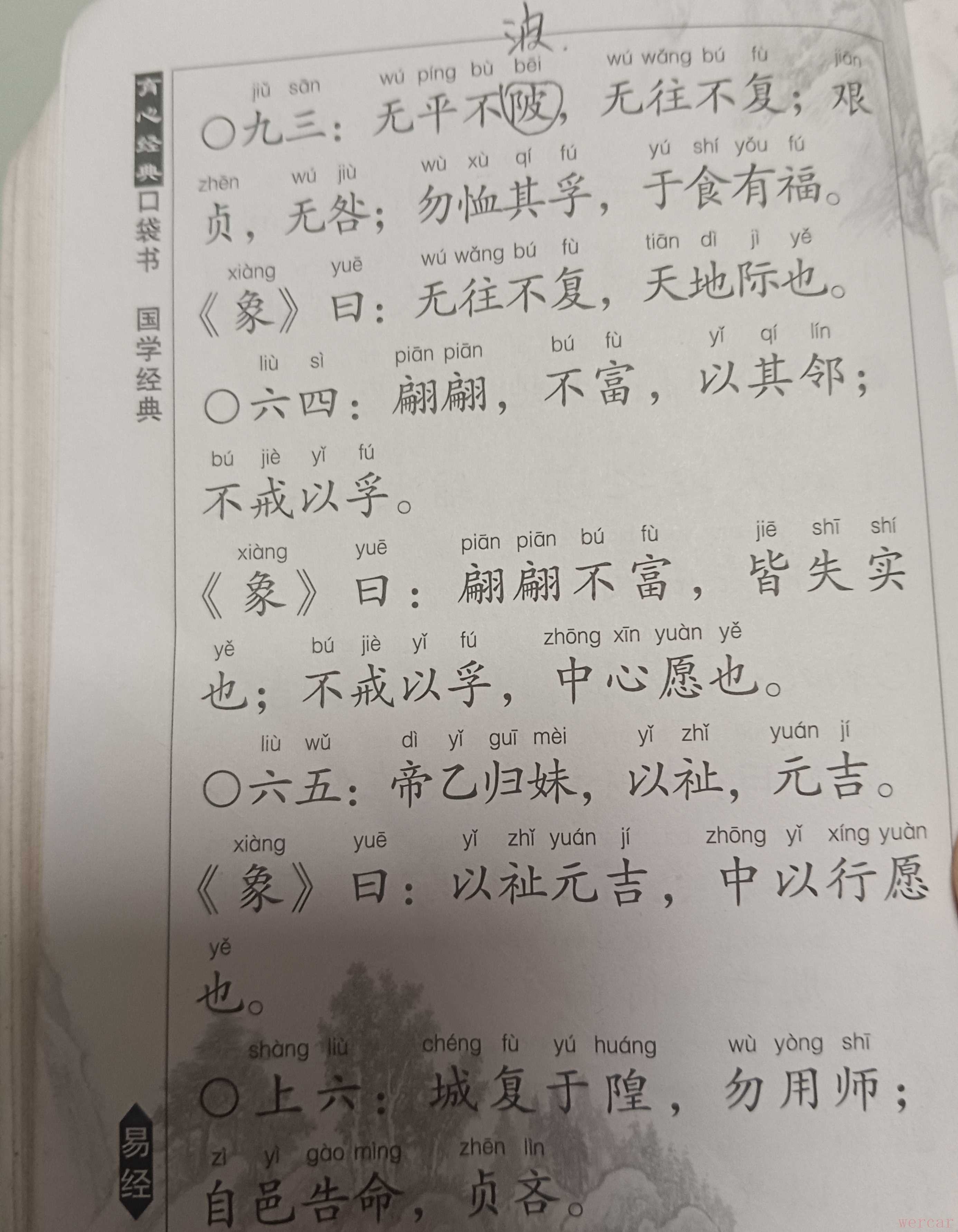

老杨捏铜丝的指节磨出厚茧时,正是这门“铜丝缠花”差点断代的年月。二十年前,年轻人嫌这手艺“费眼又不赚钱”,老杨守着父亲传下的铜丝钳子,把废铜丝缠成小灯笼挂在门口——像泰卦里的“初九”:“拔茅茹,以其汇”,哪怕只是一点微光,也要把同根的手艺聚起来。

他说泰卦的“小往大来”,在匠人手里是“慢往快不来”:一根铜丝要煨软三回,缠一片松叶要绕七十二圈,连金箔袋上的红绳都得打“同心结”。去年有年轻人来学,嫌绕线太繁,老杨递过《易经》页脚的泰卦:“你看这卦象,天在下才接住地气,手慢一点,心才能沉下来接住手艺。”

二、刚柔相济,缠出“天地交而万物通”

作坊案头的铜丝作品里,最打眼的是那株“双色迎客松”:蓝铜丝作阳枝,粉铜丝为阴叶,枝桠间坠着乾隆通宝的仿币——这是老杨依泰卦“内阳外阴,内健外顺”做的新样式。

他指着铜丝的缠法:“你看这阳枝要拧出劲儿(内健),阴叶要绕得软(外顺),就像泰卦里的‘九二’:‘包荒,用冯河’,能容下不同的铜丝颜色,才能缠出活的树。”去年社区非遗展上,有游客说这树“像把日子缠在了枝上”——可不是么?那些绕在铜丝里的时辰,那些接在枝桠上的吉语,恰是泰卦里“天地交而万物通”:手艺通了人心,铜丝通了古今。

三、处泰思否,让非遗在“通泰”里长新

老杨的作坊墙上,贴着泰卦“上六”的爻辞:“城复于隍,勿用师”。他说这是父亲传下的警醒:手艺火了,更不能丢了根本。

现在他教社区的老人缠铜丝挂件,把松针改成枫叶、把金箔袋换成布香囊——像泰卦里的“六五”:“帝乙归妹,以祉”,用旧手艺裹新心意,才是给非遗“纳福”。上个月有年轻人把他的铜丝松做成了手机壳,老杨拿着看了半宿,在铜丝枝上添了个小挂环:“你看,泰卦说‘辅相天地之宜’,手艺也得顺着日子变,才不会像城墙那样塌下去。”

暮色里,老杨把新缠的铜丝松摆在案头,铜丝的光映着《易经》上的泰卦。他说这手艺就像泰卦的道理:不是非要大富大贵,而是一双手能把铜丝缠成树,把日子缠成“吉,亨”——就像巷口的风穿过松枝,那些绕在铜丝里的刚柔、慢快、新旧,终会通成一缕烟火气,让非遗在寻常日子里,一直“泰”下去。