全球化工巨头荣耀12载,德国巴斯夫,实力见证行业巅峰

德国巴斯夫(BASF SE)确实是全球化工行业的巨头,其强大的实力体现在多个维度,并且“连续12年位列榜首”也印证了其在行业中的领导地位。以下是对巴斯夫实力的详细分析:

1. "市场地位与规模 (Market Position & Scale):"

"全球领导者:" 作为全球最大的化学品生产商,巴斯夫的规模极其庞大。其年营业额和利润通常位居全球化工企业之首,这“连续12年位列榜首”的称号就是最直接的证明。

"业务多元化:" 公司业务覆盖基础化学品、 specialty chemicals(特种化学品)、农业解决方案(农化)三大领域,并且拥有强大的原材料采购和销售能力。这种多元化布局使其能够抵御单一市场的风险,并在不同经济周期中保持相对稳定。

2. "创新与研发 (Innovation & R&D):"

"研发投入巨大:" 巴斯夫每年在研发上的投入超过30亿欧元,是全球化工企业中研发投入最高的公司之一。这体现了其对创新的重视。

"技术领先:" 公司在众多化工领域拥有核心技术和专利,特别是在新材料、生物基化学品、催化剂、农药技术等方面处于领先地位。例如,其在聚合物、涂料、染料、医药中间体等领域的创新能力非常强。

"未来导向:" 巴斯夫积极投资于未来技术,如电池材料、电子化学品、可持续解决方案(如循环经济

相关内容:

在德国路德维希港,有一座占地相当于 1000 个足球场的巨型工厂,管道纵横如钢铁森林,每天吞吐着上万吨原料,生产出的化工产品能装满 2000 节火车车厢。

这里是全球化工巨头巴斯夫的总部,也是撑起现代工业文明的 “隐形帝国”。作为连续 16 年稳居全球化工行业榜首的企业,巴斯夫的实力早已超越单纯的 “大”,而是在技术、布局、韧性上展现出令人惊叹的统治力,成为行业里 “孤独的领跑者”。

1865 年的德国曼海姆,弗里德里希・恩格尔霍恩盯着作坊里黑乎乎的煤焦油陷入沉思。这个靠经营煤气厂起家的商人,敏锐捕捉到工业革命中的商机 —— 当纺织厂还在用昂贵的天然染料给布料上色时,煤焦油里提取的合成染料即将掀起一场 “颜色革命”。

当年,他将公司更名为 “巴登苯胺苏打厂”,也就是巴斯夫的前身,谁也没想到,这个年产不到 10 吨染料的小作坊,日后会让欧洲贵族专属的彩色服装走进寻常百姓家。

在巴斯夫之前,英国人威廉・珀金虽然最早发现了焦油染料,但坐拥殖民地的英国更依赖天然植物染料,反而让德国化学家霍夫曼的学生们抓住机会。1880 年,巴斯夫率先合成靛蓝染料,这种曾经比黄金还贵的 “蓝色黄金”,价格直接暴跌 90%。

到一战前,德国焦油染料产量占全球 80%,巴斯夫一家就贡献了近半壁江山。当欧洲街头的工人穿上五颜六色的衬衫,当中国的旗袍染上鲜艳的苯胺紫,巴斯夫用化学的力量完成了一场无声的 “服饰民主化” 革命。

战争是化工企业的试金石,巴斯夫在两次世界大战中的表现,堪称 “打不倒的小强”。一战爆发后,海上封锁让德国染料出口断绝,巴斯夫却早有准备 ——1912 年就成立了农业研究站,战时迅速转型生产化肥和炸药。

当其他企业在战后一蹶不振时,巴斯夫的化学家马蒂亚斯・皮尔成功合成甲醇,用新技术打开了化工新世界的大门。

二战对巴斯夫来说是灭顶之灾,路德维希港的工厂 80% 被炸毁,3000 名员工失去生命。

但仅仅 7 年后,巴斯夫就上演了 “凤凰涅槃”:1952 年,分散的子公司重新整合,借着马歇尔计划的东风,抓住全球塑料工业崛起的机遇,用高压技术合成聚乙烯,造出了第一根塑料水管、第一个塑料奶瓶。

到 60 年代,巴斯夫的化工厂像雨后春笋般在全球破土而出,从欧洲到南美,从北美到亚洲,每一片工业热土上都竖起了巴斯夫的红色标志。

如果说技术是巴斯夫的心脏,那么全球布局就是它的触手。

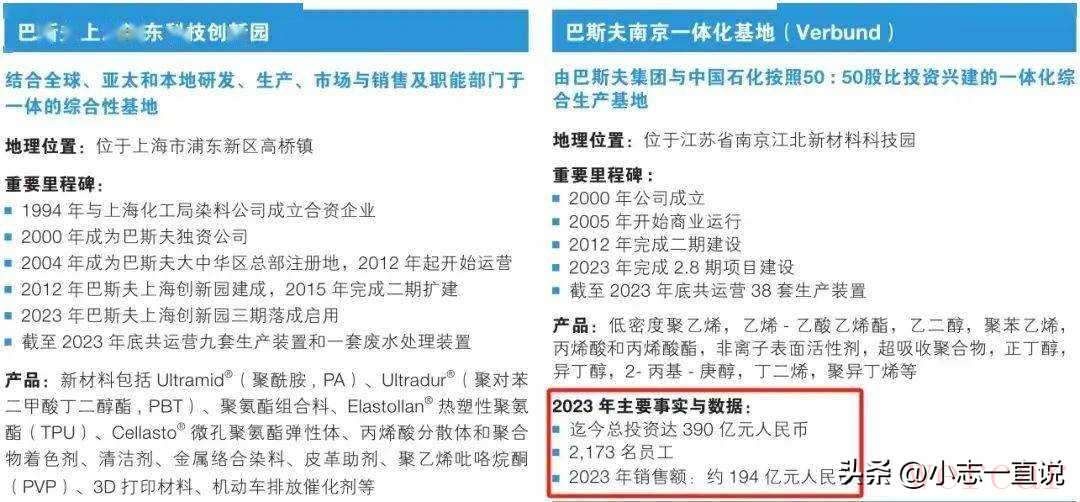

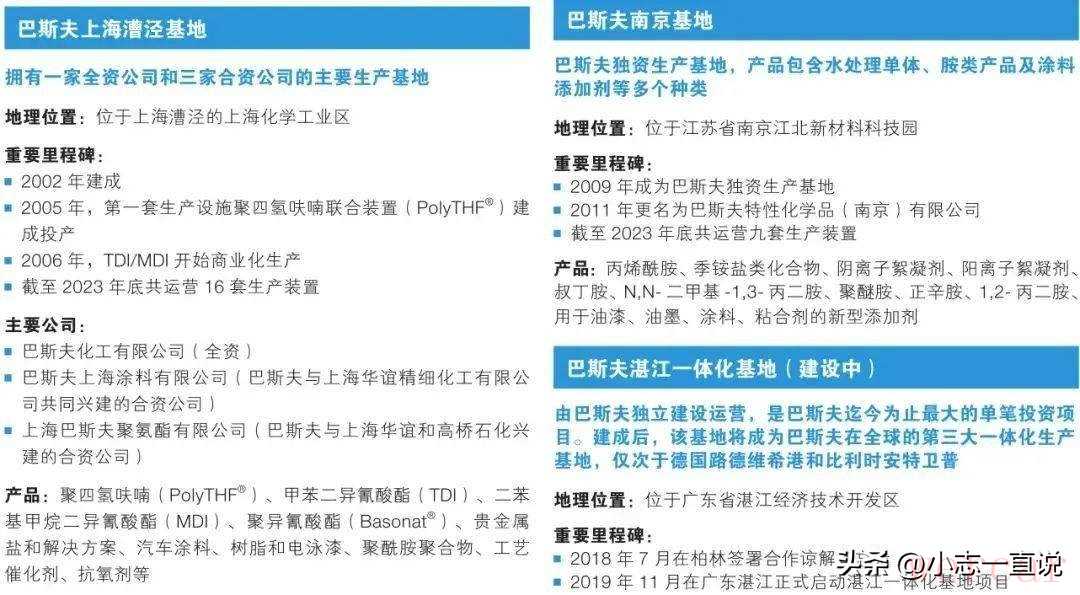

1885 年,当巴斯夫派特奥多尔・施普洛瑟尔带着 10 万马克保险金闯荡中国时,就埋下了百年深耕的种子。如今,中国市场每年为巴斯夫贡献超 90 亿欧元销售额,湛江的一体化基地正在崛起,2030 年完工后将成为仅次于路德维希港和美国休斯敦的全球第三大生产基地。

巴斯夫大中华区主要生产基地:

巴斯夫大中华区主要生产基地:

在收购战场上,巴斯夫更是展现出 “吞金兽” 的魄力:2006 年斥资 48 亿美元收购安格,登顶全球催化剂之王;2009 年金融风暴中逆势出手,30 亿美元拿下瑞士汽巴,同时关闭 80 家低效工厂,一收一放间实现利润暴涨。

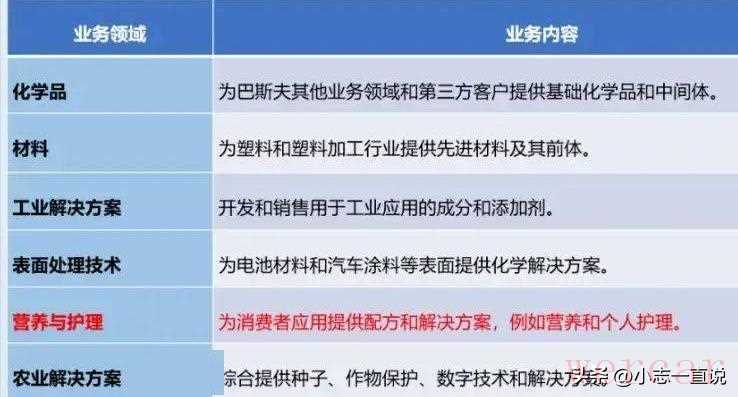

如今,巴斯夫的业务覆盖六大领域,小到牙膏里的摩擦剂、化妆品的保湿剂,大到汽车的轻量化材料、风力发电机的润滑脂,几乎每个工业环节都能找到它的产品。

全球每 3 辆汽车就有 1 辆使用巴斯夫的涂料,每 5 个智能手机就有 2 个的电池材料来自巴斯夫的工厂。

巴斯夫上海创新园,3000 名科学家每天都在破解分子的密码。这里有全球最大的化工数据库,收录了 10 万种化合物的特性,相当于一本随身携带的 “化学字典”。

从 19 世纪合成靛蓝,到 21 世纪研发可降解塑料,巴斯夫始终把研发费用维持在销售额的 4%-5%,2023 年研发投入超过 30 亿欧元,相当于每天烧掉 800 万欧元搞创新。

这种对技术的偏执,让巴斯夫在多个领域拥有 “卡脖子” 能力。比如在电池材料领域,它掌握着正极材料前驱体的核心技术,宁德时代、松下等电池巨头都是它的客户;在农业领域,巴斯夫的种子处理剂能让玉米增产 15%,除草剂能精准杀死杂草而不伤害作物。

更厉害的是,巴斯夫建立了 “一体化生产” 模式,一个工厂的副产品是另一个工厂的原料,路德维希港基地内的管道每年输送的物料相当于德国全年石油消耗量的 1/3,这种闭环式生产让成本比同行低 15%-20%。

2008 年金融危机来袭,全球化工行业哀鸿遍野,巴斯夫却玩起了 “冰火两重天”:一边出售南京催化剂工厂回笼资金,一边砸 30 亿收购汽巴拓展高端市场。这种 “精准瘦身 + 战略增肥” 的操作,让它在 2009 年上半年利润同比暴增 120%。

六大业务领域

面对近年来的能源危机和碳中和压力,巴斯夫又率先布局绿色化工,计划 2030 年前投资 100 亿欧元建设可再生能源装置,路德维希港的工厂正在拆除燃煤锅炉,改用绿氢作为燃料。

回顾巴斯夫的历史,你会发现它总能在时代的拐点上踩准节奏:当英国放弃焦油染料时,它接住了技术接力棒;当两次大战摧毁产能时,它用技术转型打开新赛道;当全球化浪潮涌来时,它像章鱼一样伸展触手占领制高点。

这种敏锐的市场嗅觉,源自德国人特有的严谨,更来自 160 年积累的 “化工直觉”—— 知道什么时候该冒险,什么时候该收缩,什么时候该用技术撕开新的口子。

这家企业的厉害之处,不仅在于连续 16 年全球第一的销售额,更在于它早已超越了 “企业” 的范畴,成为现代工业文明的基础设施 —— 没有巴斯夫,全球的粮食可能减产 20%,汽车产量会下降 15%,连我们每天用的洗发水、穿的运动鞋、开的电动车,都会失去背后的化工支撑。

当同行还在追赶它的产能时,巴斯夫已经在布局未来 50 年的技术;当别人为区域市场竞争头破血流时,它的工厂已经遍布六大洲。

在化工这个看似 “笨重” 的行业里,巴斯夫用 160 年演绎了什么叫 “绝对领先”—— 不是赢在起跑线,而是在每一个弯道都能加速,在每一次危机中都能重生。或许,这就是 “化工之王” 的真正实力:当对手还在仰望时,它已经在更高的维度开辟了新的战场。

文章来源:商业就是这样