成都县与华阳县的演变轨迹,揭秘成都七次扩界历程

我们来梳理一下成都县与华阳县的关系,以及成都七次扩大面积的历程。

"成都县与华阳县的关系"

1. "历史渊源:" 在清朝雍正七年(1729年)之前,今成都市的核心区域长期由"成都县"管辖。这是最古老、历史最悠久的县级行政区划。

2. "华阳县的设立:" 雍正七年(1729年),清朝政府在成都县城区(即“成都城”)及其附近区域设立"华阳县"。设立华阳县的主要目的是:

"便于管理:" 中心城区人口密集,事务繁杂,设立专门县级行政区方便管理。

"区别城区与郊县:" 将繁华的城区与周边的农村地区分开管理。

"加强防御:" 便于城区的防务管理。

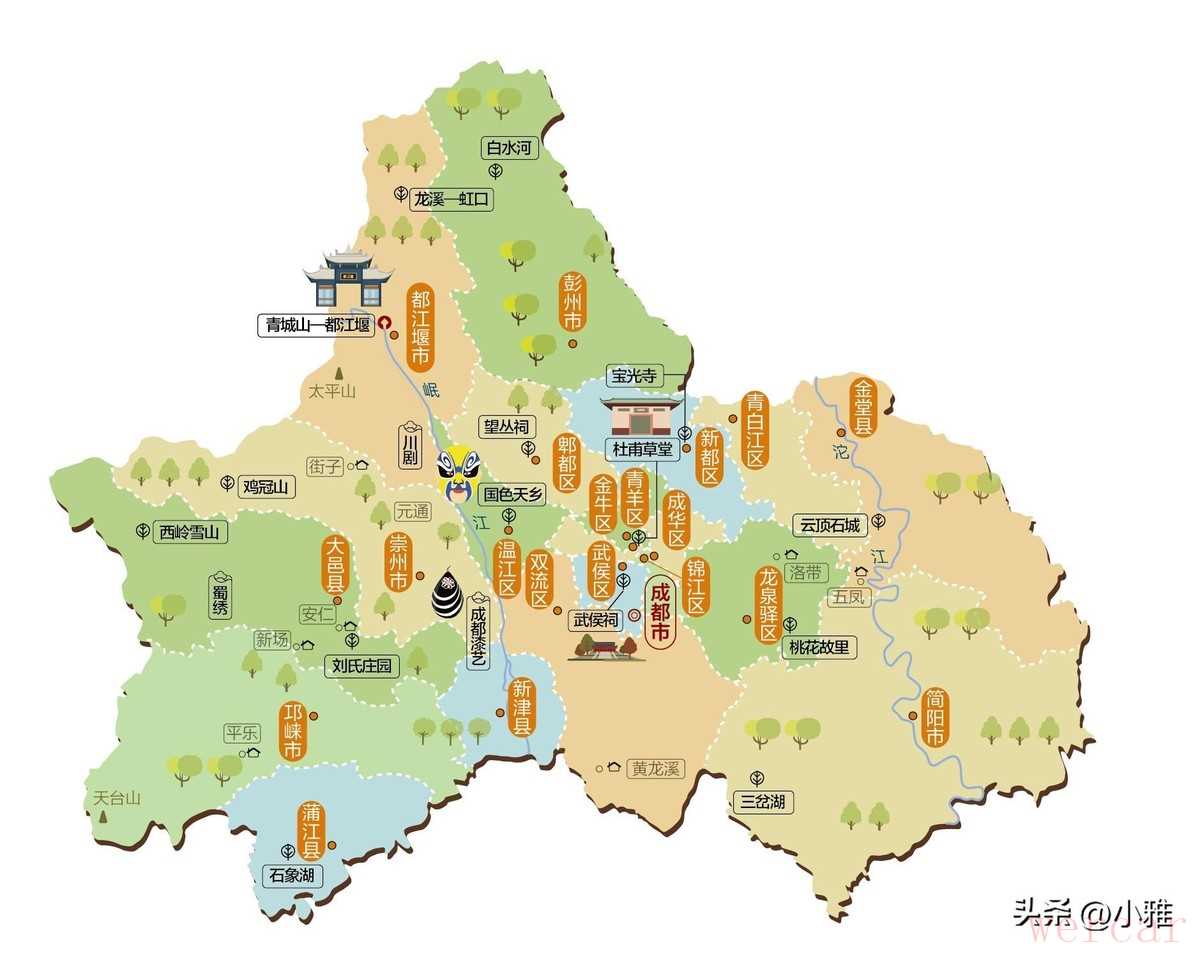

3. "分置格局:" 设立华阳县后,形成了“"成都县"”和“"华阳县"”并存、互不隶属(同属四川省成都府管辖)的局面。成都县管辖华阳县以外的成都府属大部分区域,包括今天的温江区、郫都区、双流区、新都区、龙泉驿区以及天府新区大部分区域等。华阳县则专门管辖成都城及其紧邻的郊县区域。

4. "长期并存:" 这种“成都县+华阳县”

相关内容:

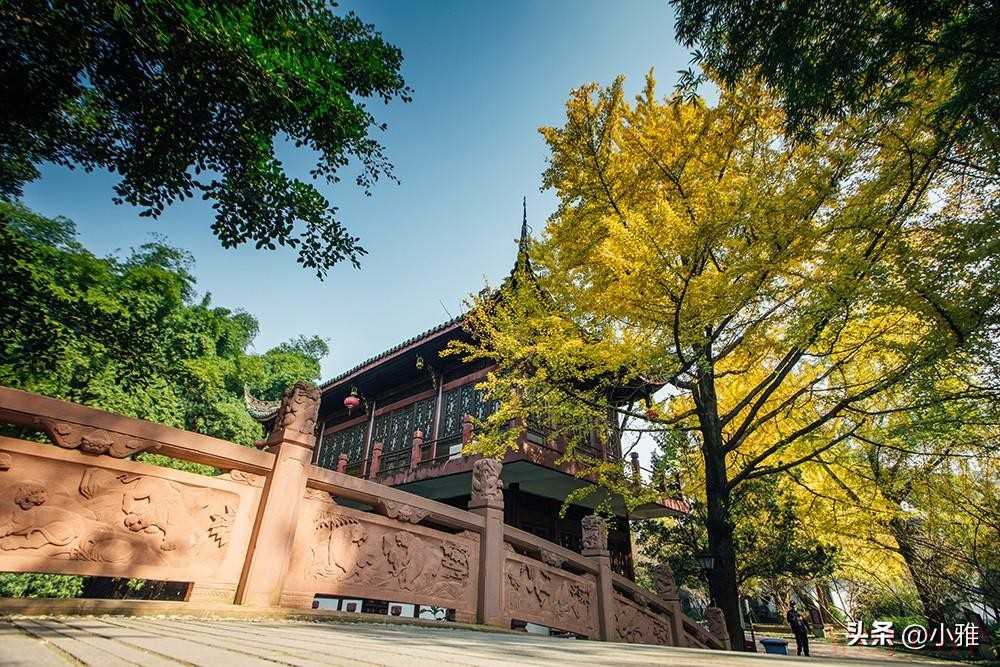

成都是个奇怪的城市。说起来它现在有一万四千三百多平方公里的面积,这数据摆在那儿,让人有点发懵。可追溯过去百来年,成都的轮廓却总是被反复折叠,拉扯,扩张。甚至这些迈出去的步子背后,冷静、激进、犹豫的多是本地与外界的较量,或说,是地方与时代一起做的梦。表面风平浪静,实则硝烟暗涌。如果单看今天城市坐标,它稳坐西部大城的位置,什么天府机场、地铁骄傲,盛世繁华的样子无处不在。但历史又不会撒谎。很多变化,岁月里还漂着一点点不安——哪怕只是街角小巷贴出去的公告。

其实外人总觉得成都是个浑然天成的大都会,仿佛自古繁华。事实比这热闹多了!民国刚诞生那会儿,成都不过一座彼此分治的小城。1913年,府制被废掉,省会虽然还在这,但城中心东一块、西一块分给了叫成都县、华阳县的俩家子。管理归上头,地盘分割下来。说“合一”确实太理想。

1922年,成都市政公所才成立,那时城里人口算不上少,超过三十万——但管理还各自为政。都说时代推动城市进步,可是当时市政公所这个名字,更多只是牌子。哪里能指点江山?实际也只是警察的事儿,边界也就是东西三里、南北两里,踏出那个圈圈,有点爱莫能助。这种管辖,和今天的“成都市”一比,真像玩笑。

1928年,成都市政府终于升格,省会地位浮现出来。这是成都第一次正儿八经脱胎换骨?别急,还是虚的多。最初成都市政府没有实地统治权,时任市长黄隐几次三番向省政府递交份子要求划定市区。1931年,来自民政厅的批文才让成都政府拥有实地管理权,可范围依旧受制于老城区。到了1935年,政府专门召集地方力量勘界,跟成都县、华阳县一番拉锯,倒像两邻居争院墙。

1937年,终于定下135000市亩(现在也就是90平方公里出头)的行政面积,仅仅城区只有24000市亩。好笑的是,实际土地交割扯皮搅和,最终到1949年成都实际只有四万五千亩(只是三十来平方公里)——整个城市其实被两县夹在中间,像个被推来推去的小兄弟。听上去很无奈,但这就是老成都的真实生活场景吧。

直到新中国建立,城市才真的有了第一次变脸。1950年,成都市人民政府着急要扩建市区,主动提出把成都、华阳两县的乡镇划归城市。协议达到,华阳和成都县的十来个乡,几乎一夜之间变成了成都市区的一部分。那时土地增加了十二万多亩,这数字放以前似乎吓人。东到沙河堡、南到光福桥,城市版图一扩再扩,看着挺像现在的高新区、成华区交界的模样。有资料显示耕地面积都成了谈判中的要价码,老百姓当时怎么想的?谁知道?

1952年,成都县被撤销,太平、城区、天回三大片区直接划入成都市,大家突然发现:城,真的大了。面积过两百平方公里,发展成本增加了,但治理也瞬间复杂。政府不得不新增郊区形态,这次,城市的“边”已经有了模糊地带。不再是单一的城区概念,农田、集镇、工业,一并搅在一起。

后来几轮调整尤为频繁。1956年,龙潭、洞子口、苏坡桥等地大片区域并入,成都市面积增长到280多平方公里。当时很少有人注意到,每次行政区划变化背后,其实是大量农民转为市民。有人乐意,也有人推三阻四。但城市的吞并,总是带着权力气息。这和现在新区扩建有点像,不知不觉,“成都市民”竟然成了很多村民的新身份。

1958年开始,成都市一口气收编华阳、金堂、新都、简阳等多个县属公社。东城区、西城区、金牛、龙泉驿、青白江五个行政区一字排开,城市面积暴涨到八百多平方公里。有趣的是,这种“肚子越撑越大”的劲头,和当时的经济计划紧密挂钩。后来的事实显示,一旦发展受限,城市也可以主动“瘦身”。1961年,中央一声令下,成都市把太平人民公社又划出去搞农业,面积反而缩小到七百多平方公里。这种进退之间,谁说不是一场政策下的阵痛?

1976年那次变动真有点突然。金堂、双流、简阳、仁寿、温江、黄田坝几处地方一股脑儿纳入成都怀抱。城市面积直接突破三千八百多平方公里。官方解释是方便管理,更深层原因其实和当时经济大环境变化关系密切。农村与城市的界线不再清晰,城市越来越像个杂糅巨人。城市的“名分”,成了连接城乡、融合集群的纽带。可一个大城市对本地老百姓,特别是失去县级独立性的乡邻,到底意味着什么?是进步还是失落,或许不能一概而论。

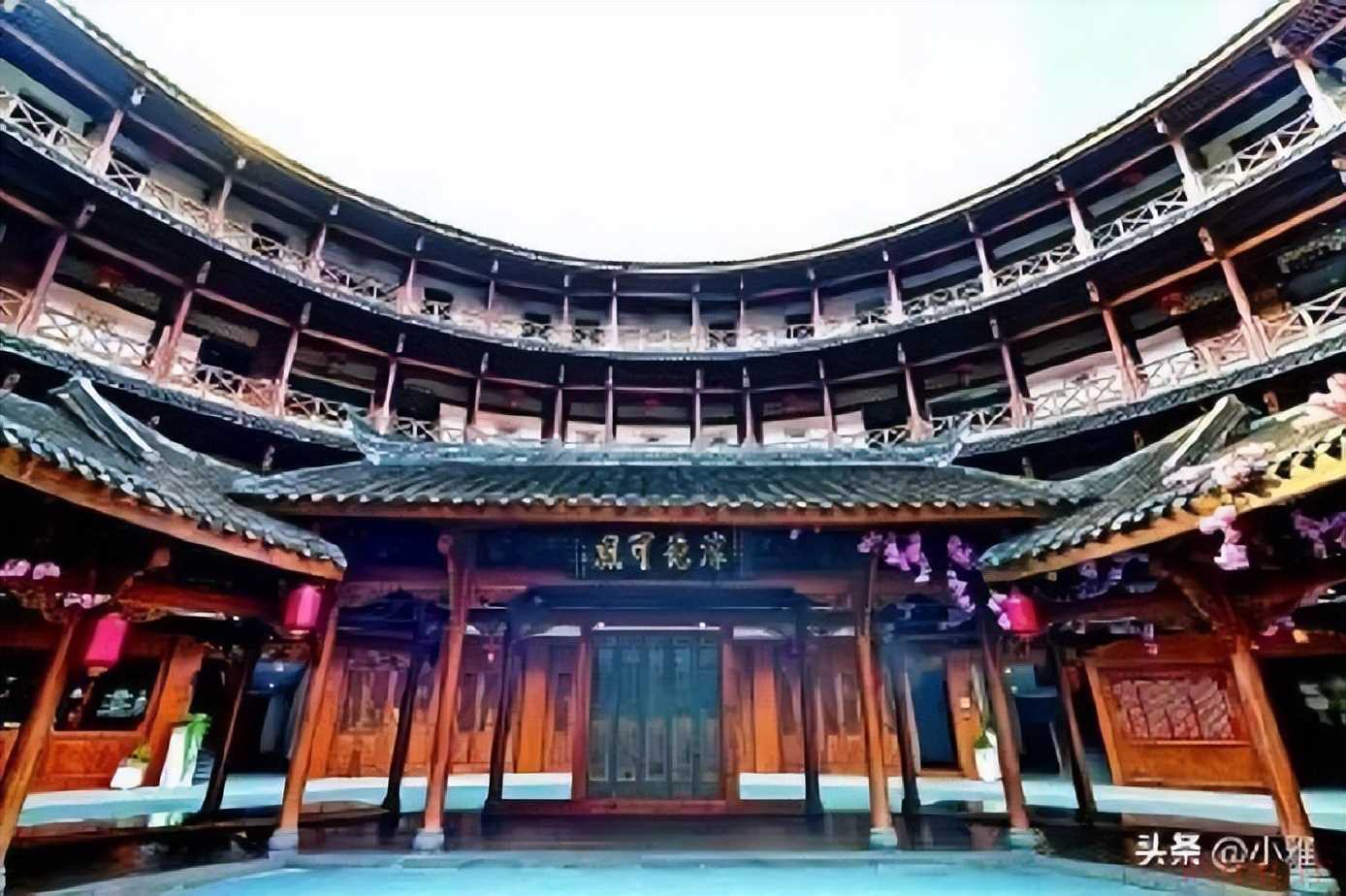

到了1983年才算成都“膨胀”到极致。温江地区被彻底撤销,崇庆、邛崃、郫县、大邑、蒲江、彭县、灌县、新津、新都、温江十大县集体划归成都市。十几个县一夜之间成了成都市“新成员”,有点大鱼吞小鱼的味道。此后成都市辖区面积几乎锁定在一万二千多平方公里。这么大的地盘,利益分配怎么平衡,行政成本如何理顺,谁也没说过答案。

进入九十年代,区划调整微调频繁。原来五区变七区,大家已记不清到底谁变成了什麼。2002、2015、2016年,新都、温江、双流从县变区,简阳市划归成都。数字还在涨,管理思路跟上了没?这十多年间,政策红利和产业布局的联动,几乎成了各区争取发展资源的“护身符”。在任一行政调整背后,都藏着一场角力、博弈、拆分、利益重组与命运流转。

2020年,新津县撤销设区,成都市至此辖11区、5个县级市、3个县。几乎每年都有新动作,新闻刚出个头,地方小区的公告栏又添新名字。翻看成都市地图,发现天府新区、双流机场、天府国际机场,一个个超级工程,没有一项脱离区划演进的脉络。这些项目,不仅是城市向外扩张的见证,更是行政格局重塑下的产物。有人觉得大城市更便于资源调配,但也有声音质疑,城市过度扩张会不会加剧人口割裂和空间利用矛盾。

现如今成都市常住人口超过2100万,2023年GDP突破2.17万亿元,人们习惯了高速发展。但往前推十年、二十年,哪一轮扩张不是在后知后觉中完成?有些专家称成都已跃级为“超大城市”,不过同一时期城乡人口流动、基础设施供给及新建住区的旧疾也显现出来。其实评说城市区划变迁的利弊,也难免角度对立。有人欣喜成都成了强省会,带来了格局与舞台的拓展。但一定有人觉得,乡愁、村落、根脉就这样无声地被“城市化”吞噬。

这许多年,成都的每次面貌变化,都聚焦着无数人的命运流转。有人成了新市民,有人悄悄抽身归隐。有人兴奋新城区高楼林立,也有人怀念老巷落的闲适宁静。区划格局背后,是城市算法下的“利益均衡”,历史的“疼痛点”,更是人心的微妙期许。

当然话又说回来,城市版图扩张,实则为更多人打开了机会之门。成都是先试先行的“样板”,还是留下了无法弥补的城市疤痕?很难一句话定论。当历史推着人群移动,有些选择不管怎样都会有人遗憾。但不管是昨天的成都县、华阳县,还是今天的锦江区、双流区、天府新区,城市总得朝前走。

有时候看新闻,觉得成都是个巨大的漩涡,把四方八面的故事都吸进去。有时候又觉得这城市其实很安静,老皇城根、九眼桥、茶馆老巷,还是有人慢吞吞地过活。这种割裂,大概才是成都的本色。