俄媒热议,中国车辆耐用度遭质疑,批评称仅及德系一半,易腐蚀品质逊色欧美

这则报道源自俄罗斯卫星通讯社(Sputnik News)于2023年11月16日的一篇题为“中国汽车在俄罗斯市场的耐用性仅为德国汽车的一半”的文章。

以下是关于这篇报道及其背景的几点说明:

1. "来源与立场":俄罗斯卫星通讯社是一家具有官方背景但常带有特定立场的媒体。其对中国的报道有时会侧重于负面或与中国官方观点不同的方面。因此,其发布的内容需要结合其立场来看待。

2. "核心论点":文章的核心论点是,根据所谓的“俄罗斯专家”的分析(具体专家身份和依据未在报道中详细说明),中国汽车的耐用性远低于德国汽车,仅有后者的50%。此外,文章还提及中国汽车易腐蚀、品质不如欧美汽车等问题。

3. "数据来源存疑":报道中并未提供具体的、可验证的数据或研究来源来支持其“耐用性只有德系一半”的结论。这类比较往往是复杂的,涉及多种车型、不同部件、不同测试标准以及使用条件。没有明确依据的断言需要谨慎对待。

4. "中国汽车质量的现实":

"进步显著":过去十年,中国汽车工业取得了长足进步。许多中国品牌在产品质量、可靠性、耐用性方面已经达到甚至超越了国际主流水平。特别是在新能源汽车领域,中国品牌在电池技术、智能化等方面处于世界领先地位。

相关内容:

俄媒最近一个评测报告,真是掀起了不小的波澜,他们说中国车的耐用度可能只有德系车的一半,平均开个6到8年就差不多了,这跟欧美车动辄10到15年的寿命比,差距可不是一点半点。

这消息一出,很多人心里都咯噔一下。

毕竟这几年国产车进步神速,怎么到了国外就水土不服了?

俄媒的批评可不是空穴来风,他们是联合测试机构,对17个中国汽车品牌进行了评测。

问题主要集中在几个方面,最要命的就是“腐蚀”。

俄罗斯的冬天,大家都知道,又冷又长,路上为了化雪会撒大量的盐。

这种高盐环境对车漆和底盘就是个酷刑。

评测发现,一些中国车型为了控制成本,用的还是普通钢材,车身的防腐涂层也比较薄,结果就是没开几年,底盘、车门这些地方就开始出现锈迹,看起来确实糟心。

这就好比人穿了件薄外套去东北过冬,不冻出毛病才怪。

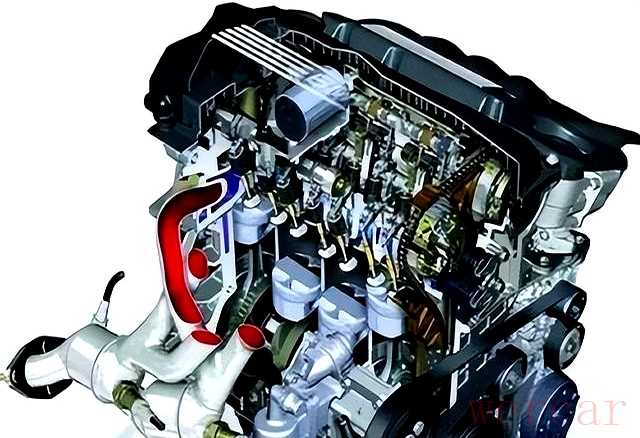

除了生锈,发动机和电子系统也是重灾区。

在零下几十度的低温里,有些车启动困难,车里的电子元件也频频出问题。

发动机的预期寿命也被打了折扣,说是5-7年就可能进入大修期,而欧美品牌通常能撑到10年以上。

最扎心的是,报告里提到,一辆车开了五六年后,各种维修费用加起来,可能比买辆新车还贵。

这口碑要是传开了,对品牌可是致命打击。

有人可能会说,这是俄罗斯环境太特殊了。

但回头看看国内,类似的问题也不是没有。

根据国内消费者的投诉数据,大概有三成的投诉都和车身生锈有关,尤其是在南方沿海地区,空气湿度大,盐分高,情况更明显。

所以,俄媒的批评,更像是一面镜子,照出了我们自身存在的一些短板。

过去我们总觉得国产车配置高、价格香,但在看不见的“里子”上,比如材料、工艺,确实还有功课要补。

不过,话说回来,这事儿也得动态地看。

中国车企被“敲打”之后,反应速度是相当快的。

就在今年,路透社就有报道,像比亚迪、奇瑞、长城这些车企,已经开始针对俄罗斯市场做“特供”升级了。

比如哈弗和吉利的一些新车型,开始用上了双面镀锌钢板,还在车身空腔里注入防腐蜡。

这俩技术都是德系车常用的防腐“法宝”,能大大延缓锈蚀的发生。

效果也是立竿见影。

根据俄罗斯汽车分析机构Autostat的数据,2024年第二季度,像奇瑞瑞虎8Pro、哈弗Jolion这些热门新车,在俄罗斯的锈蚀投诉率同比下降了15%。

虽然跟大众、宝马比还有差距,但这进步速度,确实让人佩服。

而且,俄罗斯那边也准备“加码”了,计划提高进口车的防腐标准。

这无疑是在倒逼我们的车企,不能再抱着“够用就行”的心态,必须把品质提上来。

其实,问题的根源很简单,就是成本和品质的博弈。

用镀锌钢板肯定比普通钢板贵,电泳涂层做厚一点,成本也更高。

过去为了追求性价比,在这些看不见的地方省了钱,现在出海了,面对更严苛的环境和更挑剔的消费者,这块短板就暴露无遗了。

好在,头部车企已经醒悟过来了。

比亚迪的ATTO3(国内的元PLUS)在欧洲NCAP碰撞测试里表现优异,防腐工艺也接近国际水平。

像蔚来、小米这些新势力,直接用上了一体化压铸技术,车身接缝少了,天生就不容易生锈。

这说明,我们不是做不好,而是愿不愿意投入成本去做。

所以,俄媒的批评,咱们不必玻璃心,也别急着反驳。

它就像一次“海外体检”,虽然报告单上的结果不太好看,但能帮我们及时发现问题,对症下药。

对于消费者来说,这意味着未来我们买到的国产车,无论是在国内开,还是出口到国外,它的耐用性、可靠性都会越来越好。

车企们也明白了,想在国际市场上站稳脚跟,光靠便宜和配置高是不够的,还得有能扛住时间考验的硬核品质。

未来,像“12年防锈承诺”这种过去只有合资品牌才敢喊的口号,相信会越来越多地出现在国产车的宣传册上。

这既是自信,也是对消费者的责任。

差距依然存在,但追赶的脚步,从未停下。