比亚迪车型质量解析,网友热议,价格亲民,同级别车型性价比之选

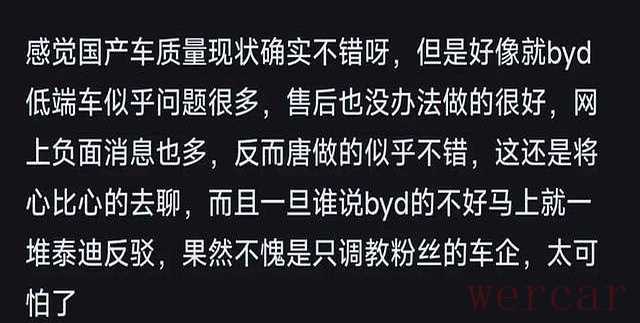

关于比亚迪汽车的质量,这是一个在网友和汽车爱好者中经常被讨论的话题。总的来说,比亚迪的质量近年来有了显著的提升,但具体评价往往因车型、年份、个人体验以及对比标准而异。

以下是一些关键点,可以帮助你理解比亚迪的质量状况:

"积极方面(质量提升的证明):"

1. "技术积累与进步:" 比亚迪在电池技术(特别是刀片电池)方面处于行业领先地位,这为其电动车提供了良好的安全性和续航能力。在电机、电控等核心三电技术上的自研能力也越来越强。

2. "产品线丰富与成熟:" 比亚迪拥有从低端到高端(王朝系列、海洋系列、腾势、仰望、方程豹)的完整产品线,覆盖了轿车、SUV等多种车型。近年来推出的车型,如秦、汉、唐、宋、元等,在内饰设计、智能化配置、空间表现等方面都得到了市场认可,整体品控相比早期有明显进步。

3. "市场反馈与销量:" 比亚迪的销量持续高速增长,尤其是在新能源汽车市场占据领先地位。高销量本身在一定程度上反映了产品对大众的吸引力,包括其价格和一定的质量满足度。

4. "部分车型的口碑:" 一些热门车型,如秦PLUS、汉EV等,在用户中积累了不错的口碑,尤其是在性价比方面。

5. "不断改进:"

相关内容:

最近刷短视频,总能看到这样的画面:崭新的比亚迪刚开出4S店,车主就发现储物盒关不紧,倒车雷达显示还有半米距离却蹭上了墙。

但有意思的是,评论区里八成网友都在说:"这价位还要啥自行车?"

确实有意思——明明知道可能遇到小毛病,为什么还有超过七成的消费者在6-20万价位段毫不犹豫地选择比亚迪?更耐人寻味的是,2024年比亚迪卖出了三百多万辆车,成为全球电动车销冠。这背后,是中国汽车消费市场正在发生的一场静默革命。

先说几个真实的车主故事。

小陈上个月提了辆宋PLUS,交车当天就发现副驾储物盒卡扣对不齐。销售尴尬地解释:"这批次的配件确实有点公差,我给您登记售后维修。"小陈苦笑:"早知道比亚迪品控看运气,但同价位对比了一圈,合资车连倒车影像都要选装,国产新势力售后网点又少,最后还是选了它。"

更让人哭笑不得的是老李的遭遇。他开着新买的汉EV在商场停车,雷达明明显示距离旁边奔驰还有45厘米,结果"咔嚓"一声,后视镜刮了。奔驰车主下来看了眼:"新手吧?比亚迪的雷达就这样,我媳妇那辆也经常误报。"两人居然在停车场交流起了比亚迪的使用心得。

但奇怪的是,这些车主抱怨归抱怨,却很少见到他们去维权。不是因为他们满意,而是像老李说的:"十来万的车,配置给得足,电池靠谱,售后网点多,这些小毛病就当是买国产车的'必修课'了。"

这种看似矛盾的消费心理,恰恰折射出当下中国汽车市场的现实。在6-20万这个最主流的价位段,消费者其实是在玩一个"取舍游戏"。

比亚迪的聪明之处在于,它精准把握住了中国家庭用户的五大核心需求:电池安全、续航扎实、配置丰富、售后方便、保值率尚可。就像手机界的小米,它可能没有极致的工艺,但给了你旗舰级的芯片和足够的性价比。

看看数据就明白:比亚迪的投诉主要集中在电器系统和异响这类"软毛病"上,而三电系统这类"硬伤"的投诉率反而低于行业平均。这就像买房子,购房者可以接受墙面有点小裂缝,但绝不能接受主体结构有问题。

业内人士王工给我算过一笔账:"比亚迪的刀片电池成本比同行低15%,但安全性测试数据反而更好。他们把成本重点投在了用户最敏感的地方。"这或许解释了为什么比亚迪的内饰材质时好时坏,车机系统更新总慢半拍——在有限的成本里,企业必须做出选择。

更值得玩味的是消费者态度的转变。十年前,买个国产车要是遇到小毛病,车主能堵4S店大门。现在呢?大家佛系得很。不是消费者要求变低了,而是大家对国产车的认知成熟了。

"就像买国产手机,早期华为小米也会卡顿,但现在谁还说国产手机不行?"一位比亚迪汉车主说得很实在,"给国产车一点成长时间,只要别出安全问题,软件问题都能OTA升级。"

这种"包容性消费"背后,其实是国产汽车工业进步的缩影。十年前国产车是"要啥没啥",现在是"要啥有啥,但细节还得打磨"。消费者用真金白银投票时,更愿意支持那个在不断进步的国产龙头。

但隐患也不是没有。随着比亚迪销量突破300万辆,产能拉满的同时,品控能否保持稳定是个大问号。某供应商透露:"对比亚迪的配件验收标准比去年松了5%,他们出货压力太大。"这就好比餐厅火爆后厨,订单暴增时难免出餐质量波动。

更让人担忧的是售后服务体系。目前比亚迪还是采用传统的经销商模式,这意味着不同4S店的服务质量可能天差地别。有车主反映:"我们这的4S店连专门的故障检测设备都不全,听说一线城市的新网点就好很多。"

这种发展不均衡的问题,是所有快速扩张企业的通病。但对比特斯拉的直营模式,比亚迪的售后标准化确实还有差距。不过话说回来,特斯拉修车要等配件等半个月,比亚迪至少网点多,这也是性价比的一部分。

有意思的是,在年轻人聚集的小红书上,对比亚迪的评价呈现两极分化。技术派夸它的三电系统确实硬核,生活派则吐槽细节设计反人类。比如海豹的车机菜单逻辑混乱,海鸥的座椅调节费力,但这些帖子下面最常见的评论是:"这价位,忍了吧。"

这种"瑕疵耐受度"的群体心理,其实反映了Z世代消费者的务实。他们不再迷信品牌光环,更看重核心功能的性价比。就像买衣服,年轻人可以接受线头有点多,但不能接受面料缩水。

从行业角度看,比亚迪现象更像是一场"田忌赛马"。用刀片电池打安全牌,用DM-i混动打经济牌,用王朝系列打文化牌。虽然每张牌都不是王炸,但组合起来就形成了独特的竞争力。

不过要提醒的是,这种优势能维持多久还是个未知数。吉利、长安等传统车企在疯狂追赶,新势力也在细分领域寻求突破。就像手机市场,小米曾经靠性价比横扫千军,但现在也要面对蓝绿厂的激烈竞争。

说到底,比亚迪的成功是中国制造业升级的典型样本:用核心技术创新打开市场,用规模效应控制成本,用文化认同留住用户。虽然过程中难免有品控波动,但只要持续投入研发,完善服务体系,这场国产车的逆袭故事还有很长的篇章要写。

下次当你看到比亚迪车主一边吐槽小毛病,一边推荐朋友购买时,别觉得矛盾。这就像老一辈人买家电认准海尔,不是因为它完美无缺,而是知道这个品牌靠谱省心。在汽车消费日益理性的今天,"靠谱"二字,比什么华丽辞藻都来得实在。

(完)