俄媒犀利点评,中国车辆耐用度遭质疑,仅及德系一半,易腐蚀品质难敌欧美

最近,俄罗斯媒体发表了一篇批评中国汽车的文章,声称中国汽车的耐用度仅为德系汽车的一半,并且易腐蚀、品质不及欧美。然而,这种说法并不准确,缺乏事实依据,并且带有偏见。

首先,中国汽车制造业在过去几十年中取得了长足的进步。中国汽车制造商在生产技术、研发能力和质量控制方面都取得了显著成就。许多中国品牌已经能够生产出高品质、高性能的汽车,并且在国内外市场上都获得了良好的口碑。

其次,中国汽车在耐用度方面并不逊色于德系汽车。事实上,一些中国品牌已经通过了严格的国际认证和测试,例如碰撞测试、排放测试等,并且表现优异。此外,中国汽车在材料选择、制造工艺和设计方面也注重耐用性和可靠性。

最后,关于易腐蚀和品质不及欧美的问题,也是不准确的。中国汽车制造商在材料选择和工艺方面已经取得了很大进步,并且注重环保和可持续性。此外,中国汽车在国内外市场上都面临着激烈的竞争,因此中国汽车制造商必须不断提高产品质量和可靠性,以满足消费者的需求。

总之,俄罗斯媒体的这篇文章缺乏事实依据,并且带有偏见。中国汽车制造业已经取得了长足的进步,并且在全球市场上获得了越来越高的认可度。我们应该以客观、公正的态度看待中国汽车制造业的发展。

相关内容:

俄媒报告戳中中国汽车痛点!耐腐蚀性仅为欧洲车三分之一?

西伯利亚的寒风中,一辆中国品牌汽车底盘挂着冰凌,斑驳的锈迹从焊缝处悄然蔓延——这或许是俄罗斯车主们最熟悉的冬日风景。

俄罗斯《生意人报》一份最新测试报告让中国汽车制造业感受到前所未有的压力。该报告指出,在俄罗斯市场,部分中国汽车的耐用度只有德国车的一半,车身易腐蚀、整体品质仍不及欧美品牌。

这份覆盖17个中国品牌、在俄罗斯26个地区进行的实地测试,揭示了一个残酷的事实:在俄罗斯严酷的环境下,有5个中国品牌的车型在使用不到两年时,车身就出现了锈蚀,部件也开始老化。

01 极端环境考验,中国车短板尽显

俄罗斯的自然环境对汽车而言堪称“极限测试场”。西伯利亚的严寒气温可低至零下37度,道路上大量使用融雪盐,加上冻土层上碱性泥水路面,共同形成了对金属部件的“化学浴缸”。

测试结果显示,中国汽车在俄罗斯面临的挑战十分严峻。

当地检测机构的报告指出,中国汽车的耐腐蚀性能不及欧洲车型的三分之一。部分车型的金属部件寿命不足两年,特别是在西伯利亚地区,有些新车仅半年就出现了锈斑。

发动机寿命方面,中国车同样表现不佳。俄罗斯车主反馈,中国车发动机寿命大约只有5-7年,而欧美品牌却能使用10-15年。

出租车司机们普遍反映,中国车在低温下启动不顺,电子件容易出故障。

02 价格优势明显,市场份额激增

尽管质量存疑,中国汽车在俄罗斯的市场份额却持续攀升。

自2022年俄乌冲突导致西方品牌撤离后,中国汽车迅速填补了俄罗斯市场的空白。到2024年,中国品牌汽车在俄罗斯市场的份额已飙升至惊人的68%。

2024年,中国对俄罗斯汽车出口数量超过了115万辆,金额达到152亿美元。走在莫斯科、圣彼得堡等俄罗斯城市街头,哈弗、奇瑞、吉利等中国品牌的SUV和轿车已成为常见风景。

价格优势是中国车在俄罗斯市场的最强武器。一辆配置不错的中国品牌紧凑型SUV,在俄罗斯的落地价格可能只需要同等规格德系或日系品牌的一半甚至更低。

03 材料工艺差距,耐腐蚀性成焦点

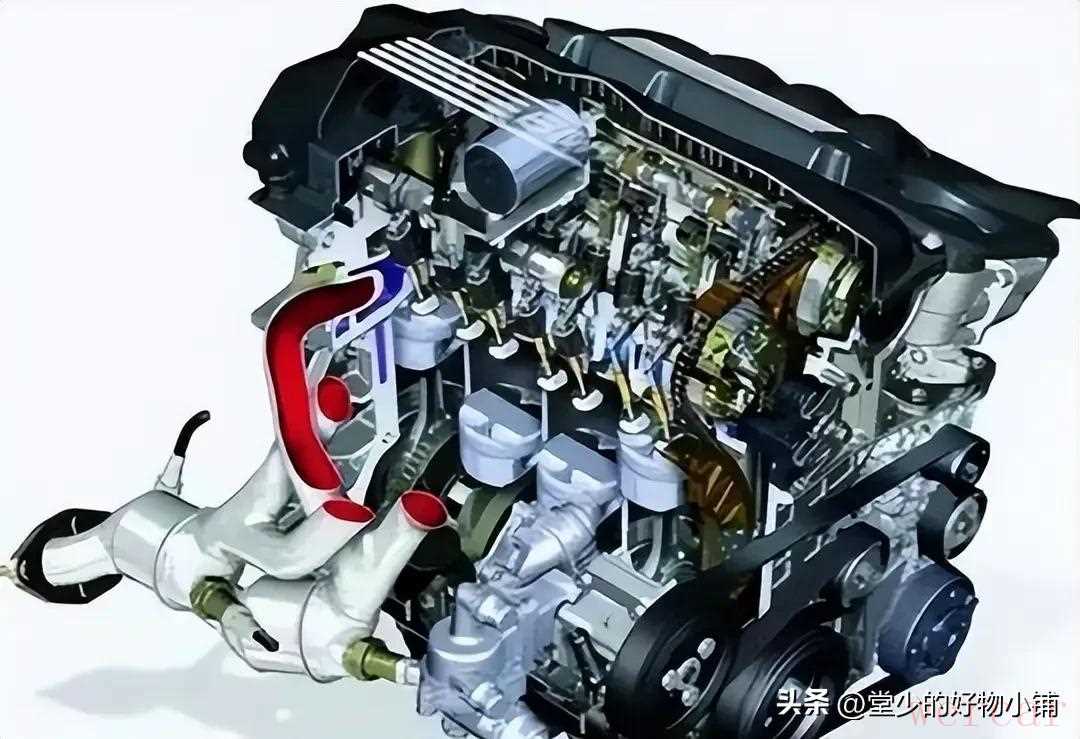

业内专家分析,中国汽车耐腐蚀性不足的根源在于材料和工艺。

部分中国车企为控制成本,使用普通钢板代替防腐合金,电泳涂装工艺也没跟上,导致车身防护层薄弱。

在车身钢板选择上存在明显的成本梯度:最佳的是双面镀锌钢板,防锈能力优秀;其次是单面镀锌钢板,成本较低但防锈效果打折扣;最节省的方案是直接使用普通冷轧钢板。

俄罗斯测试机构发现,中国车在盐雾试验和低温运行中,防腐涂层较薄、电池在低温下衰减更快,焊缝与接缝处易成为腐蚀起点,门铰链、底盘和排气系统等位置是问题高发区。

04 积极应对挑战,中国车企已行动

面对批评,中国汽车产业并未回避。长城汽车魏总曾公开表示:“汽车车身生锈不是工艺问题,而是一个良心问题”。

这句话暗示中国汽车业有能力解决车身防腐问题,但部分车企为利益压低售价,简化了制造工艺中的防腐过程。

实际上,中国车企正在积极改进。一些厂家开始提高镀层中锌铝合金的占比,加强空腔注蜡,改良焊接与密封,并在悬架和加热系统上做区域化调整。

在俄罗斯测试中,吉利、长城等品牌使用4-5年无大故障,有的甚至能达到12年寿命。2024年国内碰撞测试中,比亚迪、蔚来等新能源车在安全和防腐上已比肩国际水平。

05 政府出手助推,从规模转向质量

中国监管部门也已意识到问题所在。2024年,我国汽车出口达585.9万辆,继续保持全球第一大汽车出口国的地位,但面临出口国家气候、道路条件等差异化要求的挑战。

2025年6月,国家认监委印发通知,在汽车领域部署开展强制性产品认证(CCC认证)试点工作,支持和指导CCC认证检测机构加强国际化能力建设。

这意味着我国汽车出口将从“规模扩张”阶段转向“质量攻坚”阶段。

同时,中国汽车工程研究院也在技术上为赋能中国汽车出海构建了多方面支撑,包括建立系统化研究体系、构建六维测评体系、与国外合作伙伴推广海外极寒极热的联合测评等。

中国汽车在俄罗斯的经历,仿佛是中国制造业全球征程的缩影:从靠价格优势抢占市场,到因品质问题遭遇批评,再到痛定思痛改进提升。

俄罗斯专家的尖锐批评,正如一位行业观察者所言,更像是一记警钟,促使中国车企在进军全球市场的道路上,更加脚踏实地。

毕竟,通往世界领先地位的道路,正是由不断改进的工艺和持续提升的品质铺就的。