毛主席自评著作,独领风骚之作仅存一篇,仍具实用价值

毛主席对自己著作的评价是谦虚的。他曾说过:“我的文章只有一篇还有点用。” 这句话体现了他对自身工作的严格要求和对革命事业的认真负责态度。

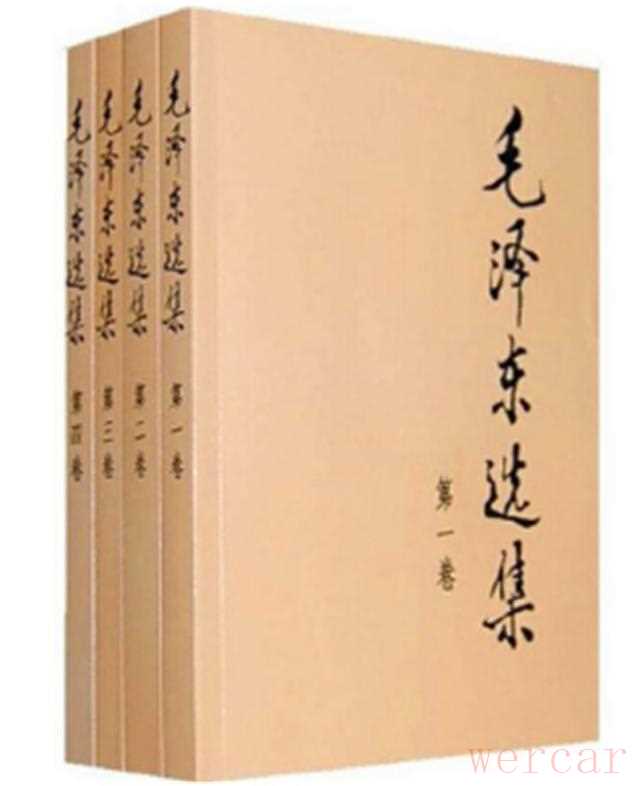

需要注意的是,毛主席有很多著作,如《毛泽东选集》等,这些著作对中国革命和建设产生了深远的影响。 他对自己的评价是出于谦虚的美德,并不代表他对自己的所有著作都不满意。

相关内容:

我们知道,毛主席不仅是新中国成长史的一位伟人,还是一位写作大家,朋友们在上学的时候大多学过毛主席的诗集,那些脍炙人口的句子,总能让人回味无穷。其实毛主席还写过非常多的军事著作,并且对实践产生了巨大的指导意义,不少国外的革命领袖看过了毛主席的著作后,都产生了很多思考。当自己的作品在全世界范围内产生了如此大的影响后,毛主席仍然觉得自己的作品和马克思、列宁等人存在着差距。

比如,在1959年的春夏之交,当时有智利的政界人士到北京来访问,受到了毛主席的亲自接见,当时有一位客人还提到了有关于哲学的问题,这一下让毛主席的话匣子打开了。

两人因为都喜欢哲学,谈了很多关于这方面的问题,对方高度评价了毛主席的很多伟大著作,可毛主席表现得依旧非常谦虚。

在后来,主席还和委内瑞拉的代表团交流过,当时的代表团团长谈到,自己的家中挂上了毛主席的画像。毛主席连忙摆了摆手,他说自己的照片不值得挂,还说自己的著作有用得不多,这是什么原因呢?

翻阅曾经的作品,毛主席竟如此谦虚

其实,有过写作经验的人肯定都很熟悉,翻阅曾经自己写过的作品,会有非常多的感触,那些写作时的感慨和心路历程,又会被重新想起,眼前拂过那些往事,那些当时的感觉又会重新占据大脑。

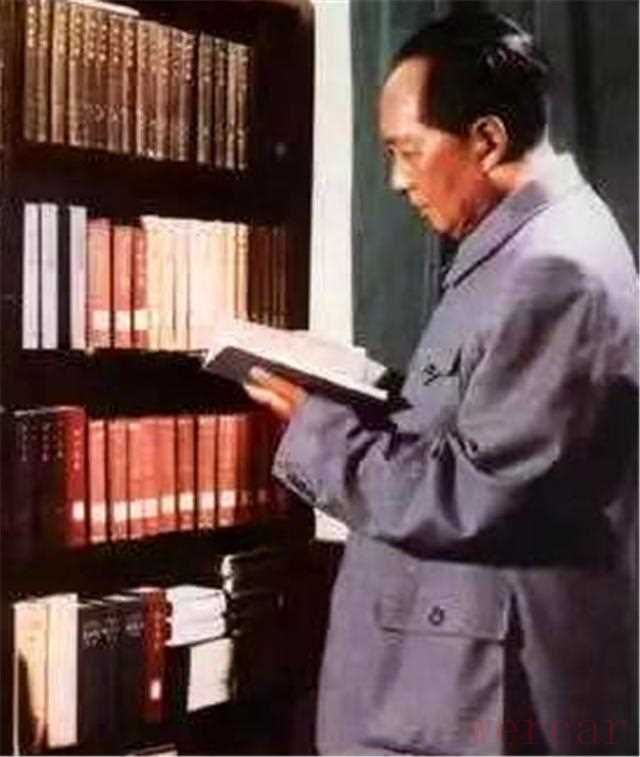

在新中国成立以后,毛主席开始主持编辑《毛选》的相关著作,看到一些内容的时候,他自己还有产生很多评论,这其实就是对过去感受的重新体验,毛主席的著作既然能在国际上产生如此大的社会反响,就注定有不菲的价值。

当年,毛主席在谈到自己的著作时,说《毛选》里面的东西,是群众教给自己的,这都是血的著作,在其中包含着太多的牺牲。

重温毛主席在写下这些著作最初的时候,几乎都是革命最为艰难的那些阶段,太多战士和百姓在这期间献出了自己宝贵的生命,正是有了在“血的教训”下的经验,才有了毛主席的诸多著作发行。

发行的目的,主要也是为了在接下来的革命进程中让大家少流一点血。这是毛主席诸多著作中的基本出发点。正是有了这样的定位,在评价毛主席著作的时候,不能去跟一般学者书斋中的文字去做对比。

这一行行字,也充分证明了在毛主席的心目当中,理论源于实践。举个简单的例子,最初在写关于土地革命问题的时候,是毛主席通过调查农村阶级的情况以及整体国家的情况,前后经过了有十年多的时间,才终于有了结果。

在编辑《毛选》的过程中,毛主席始终坚持着“精益求精”的原则,力求将每一句话都落到实处,并且能对未来的发展道路提供可以参考借鉴的帮助。

当时为了能做到这一点,毛主席甚至还狠心放弃了一些极具自己个性的文章,这些文章在后续实践中都会发挥出巨大的作用,如果过多了夹杂的个人的色彩,就没有那么“客观”了。

纵观毛主席的一生,是伟大的一生,也是革命的一生。他的思想指导着全国人民完成了新民主主义革命,也在社会主义的建设中发挥着重要作用,不少举世闻名的重大战役,都是在他的指导下完成了,从此以后,再也没有任何一个侵略者敢于踏上我国的领土。

毛主席为大家开了一个好头,在后续的过程中,广大人民沿着这条路坚定不移地走下去,反观现在的中国,已经跻身于世界强国之列。

从1925年开始,毛主席就致力于研究农民问题,最初的两部著作中,非常深刻了剖析当年中国革命面对的尖锐挑战,找到了正确方向;后来在抗日战争期间,毛主席一部《论持久战》享誉世界,为新民主主义革命指明了方向。

这些著作,都是他思想的一部分,虽说,在后来的整体社会形势已经发生了巨大的变化,但是毛主席思想的诸多内核,依旧可以供给我们学习。可是,毛主席自己却不这样认为,他把自己放在一个很谦虚的位置上。

有一次,他发出了一些感慨,觉得自己已经老了,不知道以后还能写出什么东西来。

他还提到,苏联在发展的过程中碰上了不少的钉子,虽然有一些经验摆在那里,可是这对于一个国家来说确是远远不够的,很多教训还得自己去亲自感受,才能找到一条适合自己发展的路。

毛主席此生最欣赏的著作,一个是《反杜林论》,另一个则是《资本论》。他觉得其中所蕴含的哲学思想,让人看了后叹为观止。

思想,永远不能止步,一旦停下来,就会被时代所抛弃,从这个角度去考虑,毛主席则非常推崇列宁的一些观点,因为这位另一个国度的巨人,总是能够根据实践的需要,不断将自己的理论翻新。

如果仅仅拿着马克思和恩格斯的著作去解决问题,那是远远不够的,1905年以后,社会上出现的很多问题,已经超出了著作中的范围,列宁在革命胜利后写出了《国家与革命》等作品。

毛主席觉得自己在国家成立以后,并没有写出过什么能让自己满意的著作,因此没有必要将他和马列等人相提并论。

在1965年的时候,因为一场政治局常委扩大会议,毛主席听到了余秋里关于计划工作和革命问题的一些想法,当时余秋雨汇报的过程中提到了一句话,那就是要活学活用毛主席的著作。

结果,毛主席听完之后,对余秋雨说:“那些东西只是一些历史资料罢了,仅供参考”。

后来,毛主席又提到,过去的文章里,只有一篇好的,那就是《实践论》,这篇还有点用。从毛主席的这些话语中可以看出,他对于自己著作的要求是如此的高,有一次他面对斯诺的时候,还重新提到了自己著作的影响。

斯诺提出了毛主席著作将会对这一代和下一代人产生非常大的影响力,毛主席的却突然出人意料。他没有反驳斯诺,也没有赞成斯诺,而是说,这就要看后人怎么去看了,或许在千余年以后,马克思和恩格斯的东西看起来都非常可笑了呢。

与时俱进,一直都是毛主席思想中非常重要的组成部分。

毛主席著作如此多,为何只有《实践论》被他自己看上

《实践论》一篇,加上另一篇《矛盾论》,几乎奠定了《毛选》全书的基本理论体系,并且在实践中发挥了巨大的作用。

这部著作写于1937年,在此之前,党内出现了一批教条主义的同志,这种思想在革命的早期还掀起过一阵风浪,对于中国革命的具体实践不管不顾,甚至还不了解革命实践的重要性,他们觉得,只要是马克思写下的内容,就一定能够带领革命走向胜利。

结果,在上个世纪三十年代的时候,因为教条主义的原因,我国革命的火种受到了极大的损害,比如王明当时以“左”倾错误领导,结果到了后来红军蒙受巨大损失。

对于后人来说,想要读懂《毛选》中的全部内容,就必须要读懂实践论和矛盾论,实践论的核心内容其实非常简单,高中的政治书上都有关于实践和真理关系的完整介绍,说白了就是认识源于实践,可是就是听起来如此简单的原理,却还是有很多人没有办法领悟。

王明守着苏联那套教条主义,最终让红军走上了不得不长征的路。

实践是指导一切工作的源泉,所有的认识都是从实践中来的,这是亘古不变的真理,哪怕未来的社会形势和国际形势再发生了怎么样的变化,国家的前进道路上再会遇到什么样的困难,实践的绝对重要地位,都是值得被深刻把握的。

也正是在这么多年革命中的认知,毛主席才将《实践论》看得如此重要。若犯了关于实践的错误,历史中已经有无数次惨痛的教训,近代的革命有,古代中也有不少,毛主席的话,只是希望大家能深刻理解这一思想内涵,不要重蹈覆辙。

现在的社会中,经常出现一些“富人思维”之类的说法,这其实是一种有失偏颇的表达方式。

就拿投资举例,现在什么行业挣不挣钱,都有无数的龙头企业在“试错”,谁都没有办法去深刻地把握一个行业的市场,只不过“富人思维”的逻辑看起来能成功,主要是人家有资本去犯错,他们也不缺再选择一个行业的底气。

无论是身边的一些小事,还是关乎到自己人生选择的大事,都要以实践为支撑,没有实践,就没有正确的认识,道听途说和想当然的做法,只会让自己用更大的代价去偿还,毛主席将这种道理,用非常易懂的语言说出来。

这个世界上,有太多美妙的想法,可是能不能成,还是要以实践作为支撑,不然说法再多也没有用。