长城不足8米高真能抵御外敌?西方教授揭秘,中国长城如何改写世界历史格局

关于“长城不到8米高真能御敌?”这个问题,以及西方教授关于长城的评论,我们可以从几个方面来看:

"1. 长城的高度与防御能力:"

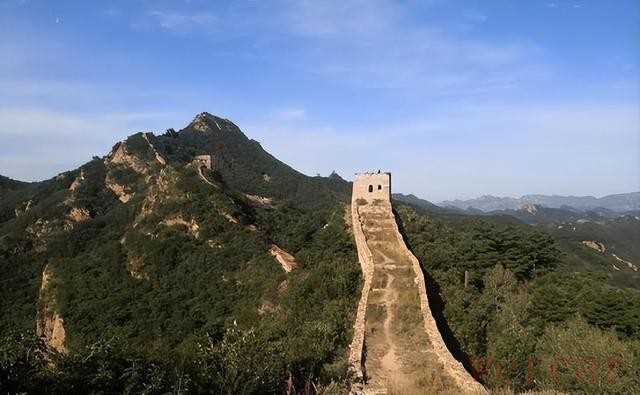

"并非所有段落都是8米高:" 长城并非一条连续不断的墙,而是由不同时期、不同地段、不同材质的众多段落组成的。不同地段的海拔、地形、敌情都不同,因此墙高也千差万别。有些段落确实不高,但很多关键地段,尤其是险要关隘,墙体高度可达7-8米,甚至10几米,并配有宽阔的城台和垛口。

"防御体系并非仅靠墙体:" 长城的防御是一个系统工程,包括墙体、关隘、烽火台、驻军、防御工事等。烽火台可以用于预警和通信,关隘是重要的战略要地,驻军是核心力量。即使墙体本身不高,但配合其他防御设施,依然能起到重要的防御作用。

"心理威慑作用:" 长城的存在本身就是一种强大的心理威慑。它展现了中华民族的坚韧和决心,让敌人望而生畏,增加了进攻的难度和成本。

"2. 西方教授关于长城改变了世界格局的评论:"

"可能的解读:" 西方教授的这句话可能指的是长城在以下几个方面对世界格局产生了影响:

相关内容:

欧洲人可能到今天都没想明白,几千年前他们那片地方为什么突然天翻地覆,一波又一波的野蛮人从东方冲过来,把不可一世的罗马帝国都给搅黄了。

原因,可能就是中国修了一堵墙。

一堵没那么高的墙,改变了世界地图的颜色。这事儿听起来太扯了,但掰开来看,全是道理。

你是个匈奴人,生活在北方大草原上。日子过得怎么样,全看老天爷的脸色。草绿了,牛马就肥,草黄了,全家就得挨饿。

饿肚子的时候怎么办?

往南边看。那里有地,有粮食,有数不清的好东西。抢一把,就能活好几个月。这是游牧民族的生存法则,不丢人。

所以他们骑上马,成群结队地南下。结果跑到边境一看,傻眼了。

一道长长的墙横在面前。

说它高吧,其实也就七八米,还没现在三层楼高。使使劲,搭个人梯好像也能爬过去。但问题是,你爬的时候,墙上的人可不是瞎子。

你刚开始爬,人家的箭就跟下雨一样过来了。你骑在马上是狼,下了马爬墙,你就是个靶子。

一次冲锋,死伤几十个兄弟,啥也没抢到。这笔账,匈奴人算得过来。

抢劫,本质上是一门生意。成本太高,利润太低,就没人干了。长城,就是秦始皇给这门生意硬生生加上去的超高成本。

小股人马过来,就是送人头。大部队集结?动静太大了,等你磨磨蹭蹭组织好人,墙那边的中原军队早就列好阵等着你了。

南边这条路,走不通了。

活人总不能被尿憋死。南下不行,那就换个方向。于是,这股憋着火的强大力量,掉转马头,一路向西。

他们像一股失控的洪水,冲垮了沿途所有部落,最后狠狠撞进了欧洲。欧洲人被这群来自东方的“上帝之鞭”打得晕头转向,旧有的秩序土崩瓦解。

一道墙,一个决定,引发了人类历史上最壮观的蝴蝶效应。

很多人觉得,这墙没用,你看后来蒙古人不是照样打进来了吗?

这话只说对了一半。长城确实防不住铁了心要跟你拼命的庞大帝国。它的真正作用,是“过滤”。

它把那些三天两头来打秋风的小毛贼、小规模的劫掠部队,全都挡在了外面。正是这些持续不断的骚扰,最消耗一个国家的精力。

没有了这些烦心事,中原王朝才能安安稳稳地种地、读书、搞经济。

它不是一把锁,锁不住所有人。它是一张筛子,筛掉了大部分麻烦。

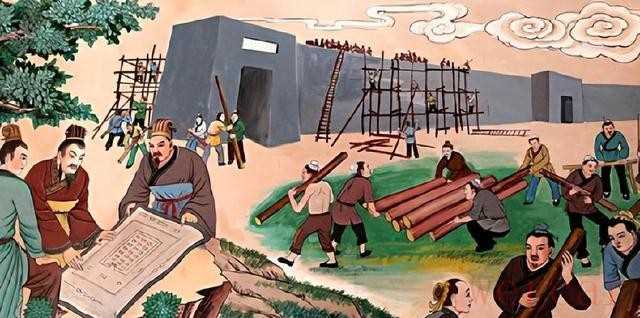

这道墙也不是秦始皇一个人拍脑袋想出来的。在他之前,各个小国家就在自己地盘上修墙,但都是各管各的,东一段西一段。

秦始皇的狠劲儿就在于,他要把这些墙全连起来。用一个统一的标准,造一个前无古人的超级工程。

怎么造?没有机器,全靠人命填。

考古学家在长城的土墙里,挖出过人的骨头。建造的时候,就是把泥土、碎石、草,甚至生活垃圾混在一起,一层一层地砸结实。

工地上,监工的鞭子不会停。几十万人,就在这种环境下,用最原始的办法,把这道巨龙一样的墙,一寸一寸地铺满在中国北方的大地上。

这道墙,其实有两个作用。一个是对外,一个是对内。

对外是防线,对内,是贸易的保护线。

长城修建得最火热的汉朝,恰好也是丝绸之路最繁荣的时代。这绝不是巧合。

骆驼商队载着满是丝绸和黄金,在沙漠里慢吞吞地走,简直就是移动的钱包。如果没有保护,早就被抢光了。

谁来保护?就是驻扎在长城沿线的军队。长城上的烽火台,白天是瞭望塔,晚上是灯塔。关隘,就是商队休息和补给的安全区。

墙,隔开了敌人,也守住了财富。

长城最聪明的地方,在于它的选址。

它很少建在平地上,大部分都盘踞在险峻的山脊上。游牧民族的骑兵,在平原上是无敌的,可你让他们骑着马爬山试试?

他们必须下马,重装步兵又不是他们的强项。这样一来,他们最大的优势就被废掉了。

在冷兵器时代,占据制高点,就等于赢了一半。长城,就是一个绵延万里的永久性制高点。

为了维持这条防线,代价也是巨大的。

朝廷需要常年维持一支庞大的边防军,粮草、武器的消耗是个无底洞。有时候,维护长城的花费,甚至拖垮了一个朝代的经济。

修墙,是为了省钱。但修墙本身,又极其费钱。这是一个两难的死循环。

历史上的中原王朝,总是在修墙和弃墙之间摇摆。国力强盛了,就把墙往前推一推,修得更坚固。国家衰弱了,就只能放弃一些地段,退守到二线。

长城就像一个国家的血压计,它的长度和坚固程度,直接反映了中枢王朝的健康状况。

今天,我们不用再担心墙外有敌人了。

长城从一个军事设施,变成了一个文化符号,一个旅游景点。当年流血牺牲的战场,现在是人们排队拍照的背景板。

每年国家还要投入巨资去修缮它,怕它被风雨侵蚀。

这挺有意思的。过去,人们用生命去建造它,是为了活下去。现在,人们花钱去维护它,是为了记住过去。

这堵墙,见证了一个民族如何从苦难中保护自己,也见证了这个民族在强大后,如何回头看待自己的历史。它依然矗立在那里,不说话,但所有故事都在砖缝里。